東京都の葬儀風習やしきたり

東京の葬儀文化は、都市部特有のライフスタイルや時代背景を反映し、多様性と独自性を持っています。

まず、家族葬が増えている背景には、核家族化の進行やプライバシーの重視、ライフスタイルの変化があります。東京では核家族が一般的であり、親族や親しい友人のみで行う家族葬が選ばれやすいです。東京の伝統的な葬儀文化には、仏教儀式や通夜と葬儀・告別式、焼香、喪服、祭壇の設置などがあります。

現代の東京では、伝統的な要素と現代的なセレモニーが融合したスタイルが多く見られます。葬儀の際には故人の思い出を映像で紹介したり、好きだった音楽を流すなど、個別性を重視した演出が行われます。家族や友人が故人へのメッセージを読み上げる時間が設けられ、参列者が故人との思い出を共有することが奨励されます。また、カジュアルな服装を許容する葬儀も増えており、故人が好きだった色やスタイルの服装を着用することもあります。

東京の葬儀文化は、多様な宗教や文化に対応する柔軟性を持ちながら、伝統と現代的な要素を調和させた独自のスタイルを形成しています。都市部ならではの合理性や個別性の尊重が色濃く反映されており、遺族の希望に沿ったパーソナルで温かみのある葬儀が行われています。これにより、故人を偲ぶ場がより個人に寄り添った形で提供され、遺族にとっても心のこもったお別れが実現されています。

東京都の平均葬儀費用

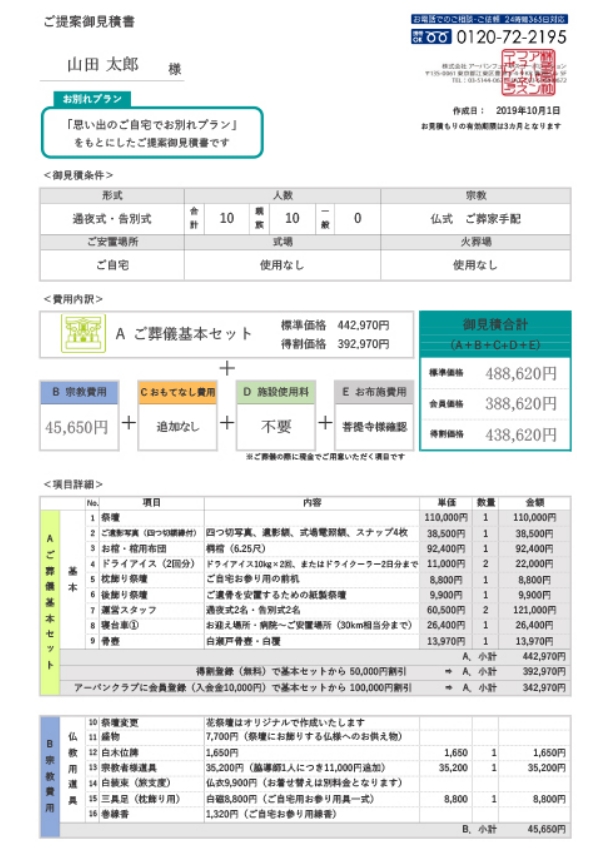

当社による葬儀費用の調査では、2024年の東京都における葬儀費用の平均は1,178,165円でした。

港区が370万円代と最も高く、多摩市が67万円代と費用を押させる傾向があるようです。

東京都内の斎場と火葬場の特徴

東京23区内には全部で9か所の火葬場があります。公営の火葬場は臨海斎場と瑞江葬儀所の2カ所です。それ以外は民営の火葬場になります。

東京都には火葬場が全部で18箇所あり、公営の火葬場と民営の火葬場の2種類あります。公営の火葬場は、各自治体が運営するもので、故人やその家族が自治体の住民であれば、火葬料は安くなります。

自治体の住民でない場合は使用できない場合や火葬料が高くなります(住民料金適用の規定は、火葬場によって異なります)。民営の火葬場は、民間企業が運営するもので、誰でも同じ金額で利用できますが、公営の火葬場に比べて火葬料は高く設定されています。

民営の火葬場には等級があり最上等が一般的な等級です。最上等より一つ上の等級が特別室、そして最も上級のものが特別殯館となります。等級による違いは、火葬する際のお部屋と料金です。下記表の火葬料の欄にはもっとも一般的な最上等の料金を記載しています。