葬儀から火葬までの流れと必要な手続き

火葬を実施するためには、法律に基づいた手続きが必要となります。自治体の規定に沿って適切に進めるためにも、葬儀と火葬の基本的な知識を整理しておくことが重要です。

日本では、亡くなった方を弔う方法として火葬が一般的に行われています。厚生労働省の「人口動態統計」によると、火葬の実施率は99%以上に達しており、全国的に標準的な埋葬方法として定着しています。多くの自治体では衛生管理や土地利用の観点から土葬が制限されており、特例を除いて火葬が推奨されています。

葬儀と火葬は密接に関係していますが、それぞれ異なる目的を持っています。葬儀は、故人を弔うための儀式であり、通夜や告別式を含むことが一般的です。一方、火葬は遺体を焼却し、遺骨にするための工程であり、行政手続きに基づいて行われます。近年では、通夜や告別式を省略する「直葬」や、簡素化した「火葬式」など、従来の形式とは異なる選択肢も増えています。

葬儀と火葬の基本知識

葬儀と火葬の違い

葬儀と火葬は、いずれも亡くなった方を見送るために行われますが、それぞれの目的や工程が異なります。

葬儀は、宗教的な儀式を含むことが多く、仏教では読経や焼香、神道では玉串奉奠、キリスト教では祈りや賛美歌が行われます。遺族や参列者が故人との別れを惜しみ、冥福を祈る場となります。葬儀の形式は、宗教・宗派の違いだけでなく、地域の慣習によっても異なります。

一方、火葬は遺体を焼却し、遺骨にするための物理的な工程です。日本では、火葬許可証の取得が義務付けられており、行政手続きを経て行われます。火葬が完了すると、遺骨を骨壺に収め、納骨堂や墓地へ埋葬します。

このように、葬儀は故人を弔う儀式であり、火葬は遺体を処理する法的な手続きとしての側面を持っています。

日本における火葬の法律と制度

日本における火葬は、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づいて実施されます。第3条では、「埋葬または火葬を行う際には、市町村長の許可を受ける必要がある」と規定されており、これにより火葬許可証の取得が義務付けられています。

また、火葬後の遺骨の扱いについても、墓埋法に基づき、適切な施設(墓地・納骨堂など)に収める必要があります。自宅で遺骨を長期間保管することは可能ですが、最終的には埋葬することが求められます。

衛生管理や土地不足の観点から、ほとんどの自治体では土葬が禁止されています。ただし、一部の地域や宗教的な理由により、特別な許可を受けた場合に限り土葬が認められることもあります。

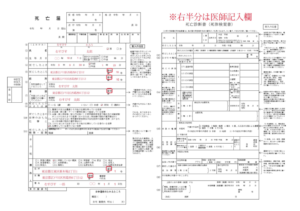

火葬を行うには、死亡届を提出し、役所から火葬許可証を発行してもらう必要があります。この許可証は火葬終了後に「埋葬許可証」に切り替えられ、納骨の際に必要な書類となります。これらの手続きを理解し、適切に進めることが求められます。

火葬の種類と選択肢

火葬の方法には、一般葬に伴う火葬のほか、近年増加している「直葬」や「火葬式」といった選択肢があります。

一般葬では、通夜や告別式を行った後に火葬が実施されます。伝統的な葬儀形式であり、多くの親族や関係者が参列します。

直葬は、通夜や告別式を省略し、火葬のみを行う方法です。参列者が少ない場合や、経済的な理由で葬儀を簡素化したい場合に選ばれることが多いです。

火葬式は、簡単な読経や焼香などの儀式を行った後に火葬を実施する形式です。一般葬ほどの規模ではなく、直葬よりも故人を弔う時間を確保できる点が特徴です。

日本消費者協会の「葬儀に関する全国調査」によると、直葬の利用率は上昇しており、特に都市部で増加傾向にあります。遺族の希望や経済的な状況に応じて、適切な形式を選択することが重要です。

火葬の流れと所要時間

火葬の工程は全国的にほぼ統一されており、一般的に60〜90分程度の時間を要します。

まず、火葬場に到着後、遺族は受付で火葬許可証を提出します。その後、棺の中に花や副葬品を入れ、最後のお別れの時間が設けられます。火葬炉の規定により、ガラス製品や金属類など燃えにくいものは入れられないため、事前に確認が必要です。

火葬が開始されると、遺族は待合室で待機します。火葬が終了すると収骨の時間となり、遺族が遺骨を骨壺に収めます。地域によって収骨の方法が異なり、全ての遺骨を拾う場合と、一部のみを拾う場合があります。

火葬が完了すると、火葬許可証が埋葬許可証へと切り替えられます。この許可証は納骨の際に必要となるため、大切に保管することが重要です。

葬儀から火葬までの流れ

葬儀と火葬は、一定の手続きを踏んで進められます。適切に準備を整え、必要な手続きを理解することで、故人を円滑に見送ることができます。ここでは、一般的な流れについて解説します。

ご逝去の確認と死亡届の提出

人が亡くなると、まず医師による死亡の確認が行われます。病院や施設で亡くなった場合は医師が「死亡診断書」を発行し、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医や警察を通じて確認されます。この死亡診断書は、後の手続きに必要な重要な書類となります。

死亡が確認された後、役所に「死亡届」を提出します。これは、亡くなった日を含めて7日以内に届け出る必要があり、通常、葬儀社が代行して手続きを行うことが一般的です。死亡届を提出すると、「火葬許可証」が発行され、火葬を実施する際に必要となります。

葬儀社への連絡と準備

死亡が確認された後、葬儀を執り行う場合には葬儀社へ連絡し、必要な手配を進めます。葬儀社は、遺体の搬送、安置、式場の手配、祭壇の準備、告別式の進行などを一括して対応します。

遺体の搬送は、病院や施設から自宅、または安置施設へと移されるのが一般的です。その後、遺族の意向に沿って、葬儀の形式や日程を決定し、葬儀に必要な準備を進めます。

通夜・告別式の実施(一般葬の場合)

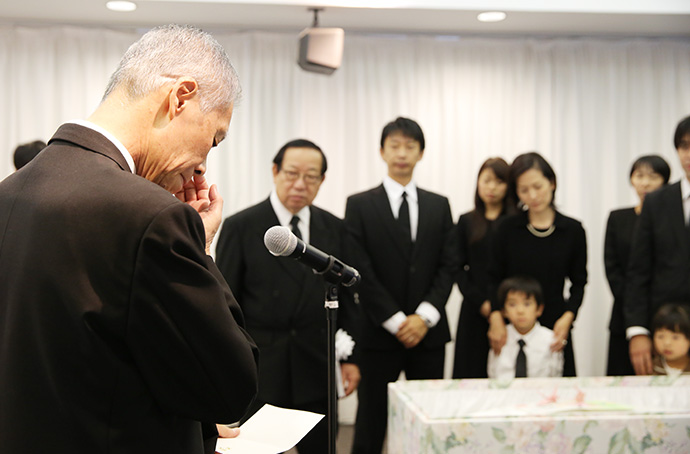

通夜は、亡くなった翌日に執り行われることが多く、遺族や親族、知人が集まり、故人を偲ぶ時間となります。仏式では僧侶による読経や焼香が行われ、神道では玉串奉奠、キリスト教では祈りや賛美歌が捧げられます。

翌日の告別式では、正式な葬儀が執り行われます。式の進行は宗教や宗派によって異なりますが、僧侶による読経や焼香、弔辞の朗読などが一般的です。告別式の後、故人は霊柩車で火葬場へと運ばれます。

火葬場での手続きと収骨

火葬場に到着後、受付で「火葬許可証」を提出します。火葬炉に棺が納められる前に、最後のお別れの時間が設けられ、遺族が棺に花や遺品を添えることができます。ただし、燃えにくいものや金属製の遺品は入れることができないため、事前に確認が必要です。

火葬の所要時間は約60~90分です。火葬が終わると、収骨の儀式が行われ、遺族が箸を使って遺骨を骨壺に納めます。この方法は地域によって異なり、全ての遺骨を収める場合と、一部のみを収める場合があります。

火葬後、「埋葬許可証」が発行され、これが納骨の際に必要となります。この証明書を墓地や納骨堂に提出することで、正式に埋葬が完了します。

葬儀・火葬にかかる費用の目安

葬儀と火葬にかかる費用は、選択する形式や規模によって大きく異なります。費用の内訳としては、式場の使用料、祭壇や装飾費、遺体の搬送・安置費用、火葬費用、僧侶や神職への謝礼などが含まれます。ここでは、一般的な費用の目安を紹介します。

一般葬の費用

一般葬は、通夜・告別式・火葬を含むため、最も費用がかかる形式です。全国平均としては、150万~200万円程度が相場とされています。内訳として、以下のような費用が発生します。

これに加え、香典返しや墓地の手配が必要な場合には、追加の費用が発生します。

直葬(火葬のみ)の費用

直葬は、通夜や告別式を行わず、火葬のみを実施する形式であり、費用を抑えたい場合に選ばれることが多いです。全国的な相場としては、20万~50万円程度となります。

火葬場の利用料は自治体によって異なり、公営の火葬場を利用する場合は比較的安価です。一方、民営の火葬場では設備やサービスの違いにより、費用が高くなる傾向があります。

火葬式(簡易葬儀+火葬)の費用

火葬式は、最低限の葬儀儀式(読経や焼香など)を行った後に火葬を行う形式です。一般葬と直葬の中間に位置し、費用の相場は50万~100万円程度となります。

火葬式は、参列者を限定しつつも最低限の儀式を行いたい場合に適した選択肢です。

火葬時のマナーと注意点

火葬は故人を見送る最後の場であり、遺族や関係者が敬意をもって臨むことが求められます。火葬場では、適切な服装や作法を守り、円滑に儀式を進めるための準備が必要です。また、地域や宗教の違いによって作法が異なることもあるため、事前に確認しておくことが望ましいです。

火葬場での服装と持ち物

火葬場では、葬儀の場と同様に礼儀を重んじることが求められます。服装や持ち物にも注意を払い、故人を敬う姿勢を示すことが大切です。

① 服装のマナー

火葬に参列する際の服装は、基本的に告別式と同じ喪服が望ましいとされています。

アクセサリー類は、派手なものを避け、女性は結婚指輪やパールのネックレス程度に留めるのが一般的です。

男性:黒のスーツ、白いワイシャツ、黒のネクタイ、黒の靴

女性:黒のワンピースやスーツ、派手な装飾のない黒のパンプス

子ども:制服があれば着用し、なければ黒や紺などの落ち着いた色の服装

② 持ち物のマナー

火葬場では、数珠やハンカチなどを持参するとよいとされています。

また、飲み物を持参することもできますが、火葬場によっては控室にお茶や水が用意されていることもあります。

数珠(仏教の場合)

ハンカチ(白や黒のシンプルなもの)

香典(火葬後の会食がある場合、香典を渡す場面も)

小さめのバッグ(派手なデザインは避ける)

火葬前の最後のお別れ

火葬の前には、棺の中に花を添えたり、故人の愛用品を納めたりする時間が設けられます。この場面は、遺族や親族にとって非常に重要な時間であり、心を込めて見送ることが大切です。

① 副葬品の選び方

棺の中には、故人が生前愛用していた品を納めることができますが、燃えにくいものや有害物質を発生させるものは火葬炉に入れることができません。

火葬場の規定によっては、入れられる品が異なるため、事前に確認することが望ましいです。

入れられるもの(例):

生花(故人の好きだった花を選ぶことが多い)

手紙や写真

手紙や写真

入れられないもの(例):

ガラス製品(メガネ、腕時計など)

金属製品(指輪、ネックレスなど)

プラスチック製品(ペースメーカー、ライター、CDなど)

火葬後の収骨の作法

火葬が終了すると、遺族による「収骨」の時間となります。収骨は、火葬場によって方法が異なりますが、一般的には「二人一組で箸を使い、骨を骨壺に収める」という形が取られます。

この収骨の方法には、「故人が天へ向かう際に、体が整った状態で旅立つ」という意味が込められています。

① 収骨の手順と作法

遺族は順番に並び、二人一組で骨を拾う

箸を使い、一人が骨を取り、もう一人が骨壺へ納める

収骨は足の骨から順に行い、最後に頭蓋骨を収める(地域によって異なる)

② 収骨の地域差

地域によっては、すべての骨を収める「全収骨」と、一部の骨のみを収める「部分収骨」の違いがあります。全収骨を行う地域では、大きめの骨壺を使用し、部分収骨の場合は小さめの骨壺に収めます。

火葬後の手続きと納骨

火葬が終了すると、「火葬許可証」が「埋葬許可証」に切り替えられます。この許可証は、墓地や納骨堂に遺骨を納める際に必要となるため、大切に保管しておくことが求められます。

① 納骨の時期

納骨のタイミングは家庭や宗教によって異なりますが、一般的には四十九日法要の際に納骨することが多いです。それまでの間、遺骨は自宅で保管し、仏壇や祭壇に安置することもあります。

② 納骨の方法

遺骨の納め方は、以下のような選択肢があります。

埋葬許可証は納骨の際に提出する必要があるため、紛失しないよう注意が必要です。

家族墓への納骨:家族代々の墓に遺骨を納める

納骨堂への納骨:寺院や公営の納骨堂に預ける

樹木葬・散骨:近年では自然葬の選択肢も増えている

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。