天理教の葬儀の特徴は? 式次第や作法、費用などを解説

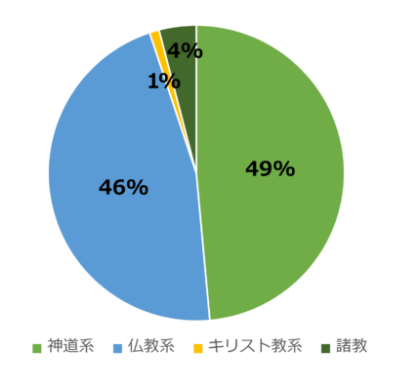

日本の葬儀の9割以上は仏式で行われますが、江戸時代の末期以降、民衆自体が教団組織を形成してきた教派神道に「天理教」と呼ばれる宗教があります。

天理教は仏教と死生観が異なるため、葬儀の祭儀式や礼拝の作法などにも違いがあります。

天理教の葬儀を初めて行う喪主や遺族、天理教の葬儀のマナーに不安がある参列者に向けて、天理教教会本部祭儀委員会が令和6年2月に改訂した『おつとめおよび祭儀式』などをもとに、天理教の考え方や特徴、葬儀を手配するために必要な準備などを紹介します。

天理教とは

天理教は、1838年(天保9年)に中山みきによって開かれた宗教です。

明治9年には政府により公認された「神道教派十三派」の一つとして位置づけられ、教派神道に分類されています。

信仰の中心には「天理王命(てんりおうのみこと)」がおかれており、信者たちはこれを「親神様(おやがみさま)」と呼んで敬い、日常の中で親しみを込めて信仰しています。

親神は、「人間と世界の創造神」であり、「日々の暮らしを守り導く存在」として考えられています。

奈良県天理市にある教会本部の神殿には、「ぢば(地場)」と呼ばれる聖地があります。

これは、かつて教祖・中山みきが住んでいた中山家の屋敷があった場所であり、天理教では人間創造の元の地点=すべての人のふるさととされています。

また、天理教の目指す理想の社会像は「陽気ぐらし」と呼ばれています。

これは、世界中の人々がお互いに助け合い、他人の幸せを願って生きることによって実現される、喜びに満ちた明るい暮らしのことです。

親神を信じ、教祖の教えを守って歩むことで、真の幸福と平和が訪れると説かれています。

天理教の葬儀の主な4つの特徴

天理教の葬儀は、一般的な仏教式の葬儀とは大きく異なる考え方と儀礼で行われます。

ここでは、天理教における葬儀の代表的な特徴を4つに整理してご紹介します。

葬儀は「魂を神に預けるための儀式」

天理教では、死は「終わり」ではなく「出直し(でなおし)」と捉えます。

人間の肉体は親神(おやがみ)からの「借りもの」であり、死とはその肉体を親神に一時返す行為だと教えられています。

しかし、霊(みたま)は生き続けており、やがて新しい身体を借りて再びこの世に「出直して」くると考えます。

そのため、葬儀は借りていた身体を神様に返し、霊を預かっていただくための祭儀式として営まれます。

このような考え方から、儀式には「別れ」や「冥福」を願うというよりも、感謝と新たな出発の意味が込められています。

「命日」ではなく「出直し日」と呼ぶ

天理教では、亡くなった日を「命日」ではなく「出直し日」と表現します。

これは、故人が親神から借りていた身体を返し、新たな人生へ向けて出発する日という考えによるものです。

また、「冥福」「成仏」「供養」「往生」などの仏教用語を使うことは避けましょう。

天理教の葬儀では、信仰の教えに沿った言葉遣いが重要なマナーとなります。

神式に近い形式と天理教独自の作法

天理教の葬儀は神道式に近い形式で行われますが、独自の作法や儀式も数多く存在します。

たとえば、仏式の「通夜」にあたる儀式は「還霊祭(かんれいさい)」または「みたまうつし」と呼ばれ、霊を親神にお預けする重要な儀式として位置づけられています。

この「還霊祭」は、場合によっては告別式よりも重視されることもあり、信者にとっては特に重要な意味を持ちます。

戒名や諡(おくりな)は付けず、生前の名前で呼ぶ

天理教では、仏教の「戒名」や「法名」、神道の「諡(おくりな)」のような死後の名前は用いません。

葬儀では「○○の霊」「○○様の霊」と、生前の実名をそのまま使うのが一般的です。

これも、死を特別視せず、一時的な「出直し」として捉える天理教独自の死生観によるものです。

天理教の葬儀の流れ

天理教では、「人の死」は終わりではなく、「出直し(でなおし)」と捉える独自の死生観を持っています。

この教えに基づき、葬儀も仏教式とは異なる形式と意味を持って行われます。

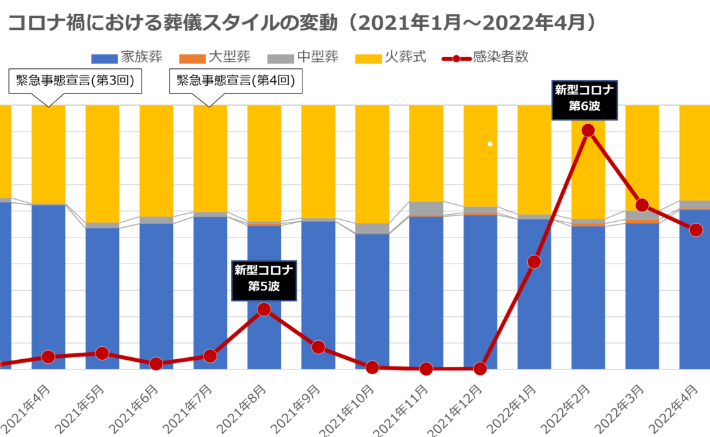

また、2024年(令和6年)2月には、葬儀に関わる祭儀の運用が見直され、従来に比べて式の簡略化と実施負担の軽減が図られました。

主な変更点は以下のとおりです。

- 「祓詞奏上(はらいことばそうじょう)」「大麻行事(おおぬさぎょうじ)」「葬後祓(そうごはらい)」の廃止

- 葬儀中における斎主・参列者双方の玉串奉献の廃止

- 正式な斎服(重服、浄衣、明衣など)がない場合でも、教服での葬儀執行が可能に

これらの変更を踏まえ、現在の天理教の葬儀は、次の4つの祭儀式で構成されています。

みたまうつし

「みたまうつし」は、天理教における通夜に相当する儀式であり、神道でいう「遷霊祭(せんれいさい)」にあたります。

亡くなった方の霊(みたま)を親神のもとに移す、極めて重要な祭儀です。

悲しみの中で霊を丁重にお預けし、やがて新たな身体を借りてこの世に「出直し(再生)」してくることを願う意味が込められています。

- 喪主、家族、親族、その他着席

- 斎主以下斎員一同、霊床の前に着席

- 副斎主、霊璽(れいじ)を捧持し、故人の前に置く

- 斎主、「うつし」の詞を告げ、終われば礼拝

- 消燈し、斎主が霊璽を捧持し、霊床に向かう

- 霊璽をお社におさめて開扉の後、正座一拝する

- 装束師、お燈明を献じる。室内点燈

- 斎主、礼拝

- 斎主以下斎員一同、所定の位置に着席

- 献饌(けんせん):捧げた供物を捧げる

- 装束師、「しずめ」の詞を後取りにすすめる

- 斎主、「しずめ」の詞を告げ、礼拝

- 装束師、「しずめ」の詞を後取りより受ける

- 副斎主以下斎員、列拝

- 喪主、家族、親族、その他、順次礼拝

- 会葬者への挨拶

- 斎員、退手、退場

発葬儀(はっそうのぎ)

「葬場儀」は、仏式における告別式や炉前読経にあたります。

「誄詞(しのびことば)」では故人の生前の徳をたたえ、「葬場詞」では教典に基づいた言葉が捧げられます。

- 喪主、家族、親族、その他着席

- 斎主以下斎員一同、着席

- 献饌

- 装束師、発葬詞(はっそうし)を後取りにすすめる

- 斎主、発葬詞を告げ、礼拝

- 装束師、発葬詞を後取りより受ける

- 副斎主以下斎員、列拝

- 喪主、家族、親族、会葬者代表、順次礼拝

- 撤饌(てっせん):捧げた供物を下げる

- 斎員、退手、退場

出棺

葬場儀(そうじょうぎ)

「葬場儀」は、仏式における告別式や炉前読経にあたります。

「誄詞(しのびことば)」では故人の生前の徳をたたえ、「葬場詞」では教典に基づいた言葉が捧げられます。

- 喪主、家族、親族、その他着席

- 斎主以下斎員一同、着席

- 献饌

- 装束師、誄詞(しのびことば)を後取りにすすめる

- 副斎主、誄詞を告げ、礼拝

- 装束師、誄詞を後取りより受ける

- 装束師、葬場詞(そうじょうし)を後取りにすすめる

- 斎主、葬場詞を告げ、礼拝

- 装束師、葬場詞を後取りより受ける

- 副斎主以下斎員、列拝

- 喪主、家族、親族、会葬者代表、順次礼拝

弔電を告げる - 会葬者への挨拶

- 斎員、退手、退場

火葬または埋葬

葬儀後の祭儀式

天理教において、葬儀を終えた後に行う祭儀式を「年祭」と呼びます。

「出直し日(逝去日)」を1日目として、10日ごとに「十日祭」「二十日祭」「三十日祭」「五十日祭」を執り行います。

中でも、「五十日祭」は親神のもとへ霊が旅立つ節目の祭儀式として、盛大に執り行われることが多いようです。

その後は、1年、3年、5年、10年、20年の間隔で年忌祭が行われます。

- 葬後霊祭(そうごれいさい)

- 五十日祭

- 合祀祭(ごうしさい)

| 葬後霊祭 | 「葬後霊祭」終了の後、引き続き日を繰り上げて「十日祭」が執り行われる場合が多い。 |

|---|---|

| 五十日祭 | 「出直し日(逝去日)」から50日目に行われます。天理教では重要な節目となる祭儀式で、仏式の四十九日に相当します。 |

| 合祀祭 | 合祀祭は、故人の霊を家の祖霊舎(それいしゃ)に迎え入れる祭儀式です。五十日祭や納骨祭と一緒に執り行われることが多いようです。 |

| 一年祭以降 | 1年、3年、5年、10年、20年と節目ごとに年祭が営まれます。仏教の年忌法要に類似しています。 |

【喪主・遺族向け】天理教の葬儀を進めるためにやること

故人が天理教の信者である場合、葬儀は天理教の教えに則った祭儀式で執り行います。

仏式とは異なる進行や作法があるため、初めて喪主を務める方にとっては、戸惑いや不安を感じる場面も少なくありません。

ここでは、天理教の葬儀をスムーズに進めるために、喪主やご遺族が行うべき準備を3つのステップに分けてご紹介します。

まずは教会(教会長)に相談する

天理教の葬儀を進めるうえで、最初に行うべきは地域の教会長との相談です。

教会長は、儀式の流れや作法を熟知しており、喪主とともに日程や準備内容を調整しながら、全体を導いてくれる心強い存在です。

特に以下のような項目について、早い段階で相談しておくと安心です。

- 葬儀の日程の決定

- 祭壇・供物・必要な道具の準備

- 斎主(さいしゅ)や装束師など儀式を執り行う斎員の手配

- 雅楽演奏や礼拝の段取り

- 参列者への案内や式中の対応方法

天理教の葬儀には独自の式次第や礼拝の作法があるため、わからないことがあれば教会長にその都度確認することで、不安を抱えずに準備を進められます。

天理教の葬儀に対応できる葬儀社を選ぶ

天理教の葬儀を進める際は、天理教の儀式や作法に対応できる実績のある葬儀社を選ぶことが重要です。

天理教特有の祭儀や準備手順を理解していない業者では、式の進行が滞ったり、必要な人員や備品の手配が間に合わなかったりする可能性があります。

対応力に優れた葬儀社を探すには、地域の教会長に相談し、信頼できる業者を紹介してもらうのが確実です。

天理教の信者の葬儀を何度も担当している業者であれば、教会との連携もスムーズに進み、安心して任せることができます。

また、天理教の葬儀では、以下のような専門的な役割を担う人員の手配が必要になります。

- 斎主:祭儀を主導する役職

- 典礼・後取:祭詞の進行を補助する担当

- 装束師:装束の準備や祭具の取り扱いを行う係

これらは仏式葬儀ではあまり見られない役割であり、事前準備にもある程度の時間がかかります。

そのため、故人が天理教の信者であることは、できるだけ早く葬儀社に伝えておくことが大切です。

さらに、当日の式典運営を円滑に行うためには、教服での参列に関する案内や、着替えスペース、参列者の動線確保などについても、事前に葬儀社と確認しておくと安心です。

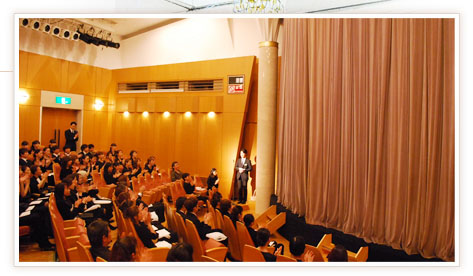

葬儀を行う場所を決める

- 葬儀社が手配してくれる葬儀場

- 天理教の教会

理想的には教会での葬儀が望ましいですが、建物の規模や使用状況によって難しい場合もあります。

その際は、教会長と相談のうえ、天理教の祭儀が可能な設備を備えた会場を、葬儀社が手配するのが一般的です。

このときも、「天理教形式で葬儀を行いたい」旨を事前に伝えておくことで、準備の齟齬を防げます。

【喪主・遺族向け】天理教の葬儀にかかる費用の目安

天理教の葬儀費用の相場は、仏式の葬儀と大きく変わることはありません。

一般的に、首都圏における葬儀費用の平均はおよそ120万円前後とされており、天理教の葬儀も同程度を目安に考えると良いでしょう。

実際の総額は、依頼する葬儀社が用意しているプランの内容や、参列者の人数、会場の規模、装飾・演出の有無などによって変動します。

儀式関係者や教会への「お礼・寄付」について

天理教の葬儀では、儀式を執り行う関係者(斎員)や教会に対して、「お礼」や「寄付金」をお渡しする習慣があります。

これは宗教的儀礼に対する感謝の気持ちを形に表すもので、仏式の「お布施」に相当する考え方といえるでしょう。

お礼を渡す対象としては、以下のような役職の方が含まれます。

- 斎主:祭儀を主導する役職

- 典礼・後取:祭詞の進行を補助する担当

- 装束師:装束の準備や祭具の取り扱いを行う係

また、葬儀を教会の敷地や施設で行う場合や、教会から人員・物品の支援を受けた場合は、教会そのものに対しても「お礼」や「寄付金」を納めるのが通例です。

これらのお礼や寄付の金額には明確な相場がないため、地域の慣習や教会の考え方に応じて調整されることが一般的です。詳細は、必ず事前に教会長へ確認するようにしましょう。

費用の見通しを立てるために

天理教の葬儀では、仏式に比べて関わる人員が多く、準備にも時間がかかる場合があります。

そのため、葬儀社のプラン内容だけでなく、斎員へのお礼や教会への寄付を含めた全体像を早い段階で把握することが大切です。

不明点があれば、一人で判断せずに、教会長と葬儀社の双方に早めに相談することで、無理のない範囲で準備を進めることができます。

葬儀の内容や費用に関して少しでも不明点がある場合は、早めに教会や葬儀社に相談することが、後悔のない準備につながります。

【参列者向け】天理教の葬儀でのマナー

故人が天理教の信者である場合、葬儀に参列する際は、仏式とは異なる点をいくつか押さえておくと安心です。

基本的な服装や振る舞いは仏式と共通する部分も多く、特別な準備は必要ありませんが、天理教ならではの作法や注意点についてあらかじめ理解しておくと、落ち着いて参列できます。

ここでは、参列時の服装や礼拝の作法、不祝儀袋の表書きなど、参列者が知っておきたい基本マナーをわかりやすく解説します。

参列時の服装と身だしなみ

- ブラックフォーマル(喪服)を着用する

- 髪は目や肩にかからないようにまとめる

- 女性のメイクや装飾は控えめにする

天理教の葬儀に参列する場合も、一般的な仏式葬儀と同じく基本的に準礼装(喪服)を着用しましょう。

服装のほか、髪型やメイクなどの身だしなみも、一般的な葬儀と同じで問題ありません。

男性は、ダブルまたはシングルのブラックフォーマルに白無地のワイシャツ、光沢のない黒無地のネクタイを合わせます。

女性の場合は、光沢がない黒色のワンピースやアンサンブルに、同じく光沢のない黒色のパンプスを合わせましょう。

【服装の例】

| 男性 | ・ダブルまたはシングルのブラックフォーマル ・白無地のワイシャツ(ボタンダウンシャツはNG) ・光沢のない黒無地のネクタイ ・黒の靴と靴下 |

|---|---|

| 女性 | ・黒の光沢がないワンピース、アンサンブル ・光沢のない黒色のパンプス(ヒールは3〜5cm程度の低めのもの) ・黒色のストッキング (30デニール以下の厚手すぎないもの) |

礼拝の作法

- 霊床(たまとこ)の前まで進み、二拝

- 控えめな音を心がけ、四拍手

- 90度腰を折るようにして、礼拝

- 控えめな音を心がけ、四拍手

- 一拝

- 斎員、遺族、親族に対して軽く一礼し、席に戻る

天理教の葬儀での礼拝は、「二拝、四拍手、礼拝、四拍手、一拝」の作法で行います。

神式の葬儀では、拍手は音を立てない「しのび手」ですることになっていますが、天理教の葬儀では拍手の際に音を立てても問題ありません。

ただし、あまり大きな音を響かせないほうが望ましいでしょう

お悔やみの言葉

葬儀のマナー本やWebサイトの中には、天理教では「この度はご愁傷様でございます」などお悔やみの言葉を使わないとことがマナーであるかのような表現がみられます。

しかし、実際には一般的な葬儀と同じようにお悔やみの言葉を伝えて問題ありません。

天理教では死を不幸ごとではなく、「出直し」と考えられています。

そのため、「出直し」は悲しいことであっても、悪いことではないと云うことから、お悔やみの言葉は失礼にあたるというような間違ったマナーが広がったと思われます。

ただし、「冥福」「成仏」「往生」「供養」などは仏教用語なので、お悔やみの言葉には使わないようにしましょう。

不祝儀袋の表書き

- 表書きは、「御供料」「御霊前」のいずれか

- 薄墨の筆ペンなどを使用する

- 不祝儀袋は無地のものを選ぶ

天理教の不祝儀袋の表書きは、「御供料」「御霊前」のいずれかを使います。

「御香典」「御仏前」は仏教の言葉であるため用いません。また、蓮の花などが描かれている不祝儀袋は、仏式の香典を包むものなので避けましょう。

天理教の葬儀についてよくある質問

- 天理教の葬儀では導師のことを何と呼ぶ?

-

斎主と呼びます。

仏式で使われる「導師」という言葉は、供養や読経を行う僧侶を指しますが、天理教では使用しません。

葬儀をはじめとする祭儀を司る人のことを「祭主(さいしゅ)」「斎主(さいしゅ)」と呼び、葬儀の場合は「斎主」が正式な呼称となります。 - 天理教の葬儀でお供え物に決まりはありますか?

-

特別な決まりはありませんが、「消え物」が基本です。

天理教の葬儀では、故人が日常的に口にしていたものや好んでいたものをお供えすることが多いです。

たとえば、お米、お餅、お酒、野菜、果物、お菓子などが一般的です。

宗教的に厳格な制限はありませんが、形式よりも気持ちを大切にするのが特徴です。 - 天理教の葬儀で数珠は必要?

-

持参の必要はありません

天理教には数珠の概念がなく、礼拝にも用いません。

仏教のように数珠を持って拝礼する作法はないため、持っている場合はバッグやポケットにしまい、使用しないようにしましょう。 - 天理教の葬儀は「一日葬」や「家族葬」でも行えますか?

-

形式にとらわれず、柔軟に執り行うことが可能です。

天理教の葬儀は、故人やご遺族の意向に応じて一日葬・家族葬という形でも対応できます。

ただし、教会の考え方や地域の慣習、また依頼する葬儀社のプラン内容によって対応が異なる場合もあるため、事前に教会長や葬儀社と十分に相談することが大切です。

天理教の特徴や葬儀のマナー・作法を押さえよう

天理教は、江戸時代末期に生まれた教派神道であり、死を「出直し」ととらえる独自の死生観を持っています。

そのため、葬儀における作法や言葉遣いにも仏教とは異なる点がありますが、基本的なマナーを押さえておけば、はじめての方でも戸惑うことなく参列することができます。

斎主の役割、礼拝の流れ、数珠を使わない点、適切な服装や不祝儀袋の書き方など、天理教の考え方と葬儀の特徴を理解することが、安心して参列するための第一歩です。

お葬式のむすびすでは、天理教をはじめとするさまざまな宗教形式に対応した葬儀プランをご用意しています。

「その人らしさ」を大切にしたお別れのかたちを実現するために、事前のご相談からお急ぎの手配まで、すべて自社社員が丁寧に対応いたします。

資料請求はオンライン・郵送のどちらでも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。