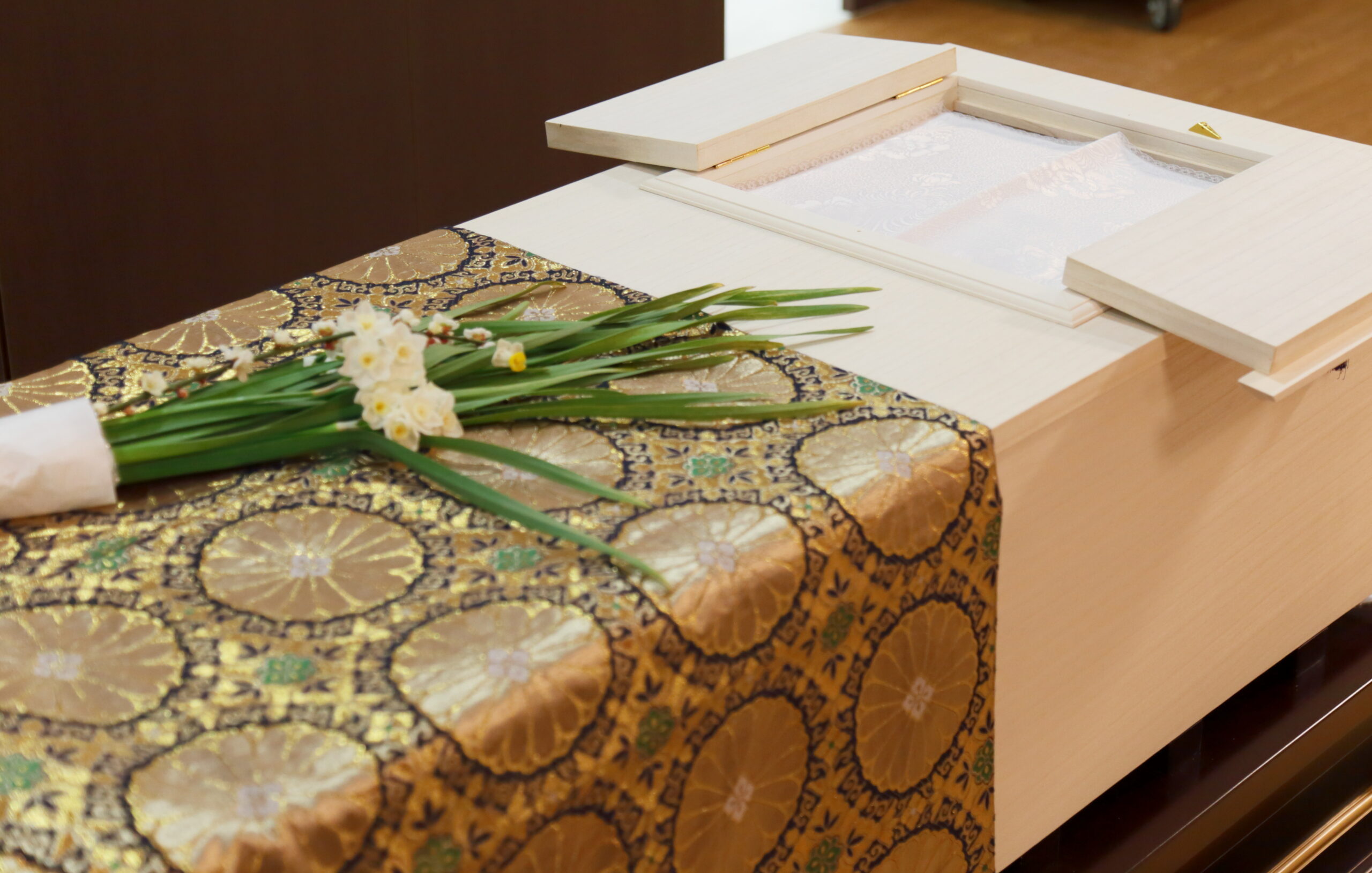

浄土真宗の特徴や宗派別の葬儀の流れ、マナー・費用などを解説

浄土真宗は、日本で最も多くの人々に信仰されている仏教の宗派です。宗祖・親鸞聖人は、阿弥陀如来への信心と「南無阿弥陀仏」の念仏によって、誰もが往生し成仏できると説きました。

この教えに基づく浄土真宗の葬儀では、儀礼の内容や使われる言葉、作法が他の仏教宗派と大きく異なります。

本記事では、宗派別の葬儀の流れや参列マナー、喪主としての準備、葬儀にかかる費用まで、浄土真宗の葬儀に関する基本知識をわかりやすく解説します。

浄土真宗とは

浄土真宗は、鎌倉時代初期に成立した仏教の一派で、鎌倉新仏教のひとつに数えられます。

宗祖は親鸞聖人(しんらんしょうにん)で、浄土宗の開祖・法然聖人(ほうねんしょうにん)に師事し、その教えをさらに深めました。

浄土真宗は、「南無阿弥陀仏」と称える念仏によって阿弥陀如来の救いにあずかり、すべての人が命を終えるとただちに浄土に往生し、成仏できると説きます。

この考え方は「他力本願(絶対他力)」と呼ばれ、自力の修行や地位、財産にかかわらず、阿弥陀如来のはたらきによって救われるという教えです。

他力本願は、他人に頼るという意味ではなく、自力の限界を知ったうえで、自我を離れて阿弥陀如来にすべてをゆだねるという境地を指します。

日常のなかで念仏を称えることで、その境地に至ることができるとされています。

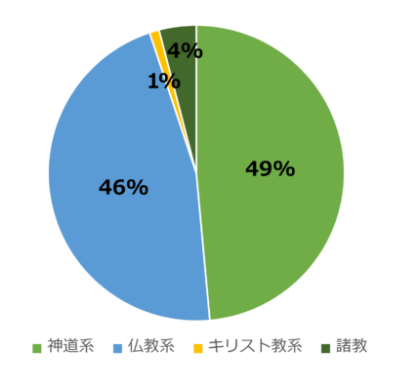

現在、浄土真宗は日本でもっとも多くの信徒を抱える宗派であり、宗派内には10の教団があります。

そのうち、信徒数の多い二大宗派が「浄土真宗本願寺派(西本願寺)」と「真宗大谷派(東本願寺)」で、それぞれ約775万人・約728万人の信徒がいるといわれています。

このほか、「真宗高田派(専修寺)」「真宗興正派(興正寺)」「真宗仏光派(仏光寺)」などを含む10派があり、「浄土真宗」の名称を宗派名に含むのは本願寺派のみで、他は「真宗〇〇派」という名称が一般的です。

浄土真宗の考え方と葬儀の主な特徴

- 「即身成仏」の思想

- 「末期の水」は行わない

- 水や一膳飯、枕団子は供えない

- 死装束は身につけない

- 「戒名」ではなく「法名」が与えられる

- 棺の蓋を閉じる際の「釘打ち」は行わない

- 清め塩は使わない

浄土真宗では、亡くなった門徒は阿弥陀如来のはたらきによってただちに極楽浄土へと導かれ、成仏できると考えられています。

この思想は「往生即成仏」と呼ばれ、死後の成仏を祈る必要がないという点で、他の仏教宗派とは大きく異なります。

そのため、死者の霊を慰めたり冥福を祈ったりする儀礼は行われず、葬儀はあくまで故人を導いてくれた阿弥陀如来への感謝をあらわす場とされています。

これが、浄土真宗の葬儀における最大の特徴です。

こうした考え方に基づき、葬儀や死後の対応にも独自の特徴があります。たとえば、死に水を取る「末期の水」や、「水」「一膳飯」「枕団子」といった枕飾りの供え物は行いません。

また、極楽浄土へ旅立つための身支度としての「死装束」も不要とされ、棺の蓋を閉じる際の「釘打ち」や「清め塩」も使用しません。

さらに、浄土真宗では「告別式」という言葉も用いず、仏門に入る際の「戒名」ではなく、「法名(ほうみょう)」が与えられるのが一般的です。

浄土真宗の葬儀の流れ

浄土真宗の葬儀は、亡くなった方の冥福を祈る儀式ではなく、阿弥陀如来の願力に感謝し、再び浄土で会えるという思いを確認する場です。

同時に、これからの人生をどう歩んでいくかを見つめ直す、「聞法(もんぽう)」— 仏の教えを聴く — 時間でもあります。

ここでは、浄土真宗のなかでも信徒数の多い「本願寺派(西本願寺)」における通夜・葬儀の流れと、火葬・還骨に関する勤行(ごんぎょう)について紹介します。

【浄土真宗本願寺派】通夜・葬儀の流れ

| 浄土真宗本願寺派の通夜の流れ |

|---|

| 1.参列者の入場 2.導師入場 3.勤行(ごんぎょう):「阿弥陀経(あみだきょう)」または「正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)」(親鸞聖人が著した「教行信証」の一部)を唱和する 4.導師による法話 5.導師退場 |

| 浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ |

|---|

|

1.参列者の入場 2.導師入場 3.出棺勤行(しゅっかんごんぎょう) ①偈文(げもん):「帰三宝偈(きさんぼうげ)」を読経する ②短念仏(たんねんぶつ):「ナマイダ」あるいは「ナンダム」を唱える ③回向(えこう):「我説彼尊功徳事(がせびそんくどくじ)、衆善無邊如海水(しゆぜんむへ んによかいすい)」『十二礼』を読経 ④お別れの言葉:弔辞にあたるが、故人を讃えるのではなく「お浄土より私たちを照覧してお導きください」という言い方をする 4.葬場勤行(そうじょうごんぎょう) ①三奉請(さんぶじょう):法要を始めるにあたり、阿弥陀如来、釈迦如来、十方如来、諸菩薩衆に入場を請う偈 ②導師焼香・表白(びゃくびょう):導師が焼香し、故人(法名)のために葬儀を行う主旨を述べる。弔辞があるときはここで行う ③正信偈(しょうしんげ):親鸞聖人の「教行信証」に付せられた120句からなる偈。「帰命無量寿如来南無不可思議光(きみようむりようじゆによらいなむふかしぎこう)…」 ④焼香:喪主、遺族、親族、参列者が順番に焼香をする ⑤念仏:短念仏を唱える ⑥和讃(わさん):「本願力あれば、むなしくすぐる人ぞなき…」 ⑦回向(えこう):「願以此功徳(がんにしくどく) 平等施一切(びょうどうせいつさい) 同発菩提心(どうほつぼだいしん) 往生安楽国(おうじようあんらつこく)」 5.導師退場 6.喪主の挨拶 7.出棺 |

本願寺派の葬儀は、本来、自宅から葬場に向かう際の「出棺勤行(しゅっかんごんぎょう)」と、葬場で行う「葬場勤行(そうばごんぎょう)」に分かれていましたが、現在では葬儀場で一括して執り行うことが一般的になっています。

また、火葬の際に行う「火屋勤行(ひやごんぎょう)」では、「重誓偈(じゅうせいげ)」などの偈文を読誦し、念仏と回向が行われます。遺骨の収骨時には「収骨勤行(しゅうこつごんぎょう)」として「賛仏偈(さんぶつげ)」などを読経し、同様に念仏と回向を行います。

さらに、遺骨を自宅に安置する際には「還骨勤行(かんこつごんぎょう)」が行われ、「阿弥陀経」の読誦に加え、念仏、和讃、回向、そして「御文章(ごぶんしょう)」の拝読が行われます。

なお、浄土真宗本願寺派では、「南無阿弥陀仏」の名号を称える際には、「なもあみだぶつ」と発音します。

ここで紹介した流れは一般的なものであり、地域の風習や個人の考え方、葬儀の形式によって順番を変更したり、式次第が省略されたりする場合があります。

【浄土真宗大谷派】通夜・葬儀の流れ

| 浄土真宗大谷派の通夜の流れ |

|---|

|

1.参列者の入場 2.導師入場 3.勤行(ごんぎょう):「正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)」(親鸞聖人が著した「教行信証」の一部)を唱和する 4.念仏 5.回向(えこう):「我説彼尊功徳事(がせびそんくどくじ)、衆善無邊如海水(しゆぜんむへんによかいすい)」『十二礼』を読経 6.御文(おふみ):布教の手段として全国の門徒へ宛てた仮名書きの法語 7.導師による法話 8.導師退場 |

| 浄土真宗大谷派の葬儀の流れ |

|---|

|

1.参列者の入場 2.導師入場 【葬儀式第一】 3.棺前勤行(かんぜんごんぎょう) ①総礼(そうらい):導師、参列者全員が合掌、蹲踞(そんきょ)、起立、蹲踞する礼を成す ②伽陀(かだ):導師による着席の知らせ ③勧衆偈(かんしゅうげ):「帰三宝偈(きさんぽうげ)」の偈文を唱える ④短念仏十遍(たんねんぶつじゅっぺん):「ナマダブ」と称える短念仏を10遍唱える ⑤回向(えこう):「我説彼尊功徳事(がせびそんくどくじ)、衆善無邊如海水(しゅぜんむへんにょかいすい)」『十二礼』を読経 ⑥総礼:導師、参列者全員が合掌、蹲踞(そんきょ)、起立、蹲踞する礼を成す ⑦三匝鈴(さそうれい):葬列が出発する準備を整えて、「三匝の鈴(さんそうのりん)」を打ち出す ⑧路念仏(じねんぶつ):葬列の際に唱和するもので「南無阿弥陀仏」4句を1節とする 4.葬場勤行(そうじょうごんぎょう) ①三匝鈴 ②路念仏 ③導師焼香:導師焼香とき総礼 ④表白(ひょうびゃく):葬儀の簡素に述べる文 ⑤三匝鈴 ⑥路念仏 ⑦弔辞 ⑧正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ):親鸞が説いた「教行信証」の一部を読み上げる ⑨和讃(わさん):仏法や仏の徳などを讃える七五調の歌 ⑩回向 ⑪総礼 【葬儀式第二】 ①総礼 ②伽陀 ③勧衆偈 ④短念仏十遍 ⑤回向 ⑥総礼 ⑦三匝鈴 ⑧路念仏 ⑨三匝鈴 ⑩導師焼香 ⑪表白 ⑫弔辞 ⑬三匝鈴 ⑭路念仏 ⑮弔辞 ⑯正信念仏偈 ⑰短念仏 ⑱和讃 ⑲回向 ⑳総礼 6.導師退場 7.喪主挨拶 8.出棺 |

浄土真宗大谷派の葬儀は、「葬儀式第一」と「葬儀式第二」で構成されています。

また、火葬のとき「灰葬勤行(はいそうごんぎょう)」、遺骨を自宅に安置するとき「還骨勤行(かんこつごんぎょう)」を営みます。

なお、浄土真宗大谷派は、「南無阿弥陀仏」の名号を口に出して称名念仏するときは、「なむあみだぶつ」と唱えます。

上記の葬儀の流れは 、依頼する葬儀社やお寺の考え方、故人の遺志、家族の意向によって順番を変更したり、式次第が省略されたりする場合もあります。

【喪主・遺族向け】浄土真宗の葬儀を営むための準備

故人が浄土真宗に帰依していても、必ずしもご遺族や喪主が同じ宗派とは限りません。

しかし、葬儀は故人の信仰と遺志を尊重して執り行うことが大切です。

ここでは、喪主・遺族に向けて浄土真宗の葬儀を進めるために準備すべきことをご紹介します。

「菩提寺」があるかどうか確認する

| 菩提寺がある場合 | 菩提寺と葬儀社に連絡する |

|---|---|

| 菩提寺がない場合 | 葬儀社に連絡する |

菩提寺とは、先祖代々のお墓があり、葬儀や法要などをお願いしているお寺のことです。

菩提寺があるかどうかによって、葬儀の手配・依頼の進め方が異なります。

菩提寺がある場合には、葬儀社とあわせて菩提寺への連絡が必要です。

お付き合いのある菩提寺がわからないときは、家族や親戚に聞いてみましょう。

菩提寺の僧侶に「臨終勤行(りんじゅうごんぎょう)」を依頼する場合は、故人が亡くなった際に連絡する必要があります。

自宅あるいは葬儀会場にご遺体を運ぶ際は、葬儀社への依頼が必要であるため、この時点で葬儀社を決めておかなければなりません。

【菩提寺がある場合】葬儀の手配・依頼の仕方

- 菩提寺と葬儀社に連絡する

- 菩提寺の僧侶、葬儀社の担当者と相談して、葬儀の日程や場所、進め方を決める

菩提寺がある場合、菩提寺と葬儀社の両方に連絡を取ります。菩提寺が遠方にある場合でも、必ず連絡しましょう。

菩提寺があるにもかかわらず、菩提寺に何の連絡もなく葬儀を進めてしまうと、菩提寺のお墓に納骨できないケースがあるためです。

葬儀は菩提寺で行う、もしくは葬儀場を手配して菩提寺の僧侶を呼んで行う場合の2つがあります。

葬儀社は家族が地域の葬儀社を探して手配することが一般的ですが、まれに菩提寺から葬儀社を指定されたり、葬儀場を紹介されたりするケースもあります。

- まずは菩提寺に連絡・相談をする

- わからないことはそのままにせず、菩提寺の僧侶に都度確認する

- 菩提寺と葬儀社に連絡する

- 菩提寺の僧侶に葬儀を行う場所まで出向いてもらえるかどうか相談する

- 「2」で出向いてもらえる場合:葬儀社に連絡を取り、「菩提寺の僧侶が来てくれること」を伝えて、葬儀の日程や場所、進め方を相談して決める

「2」で僧侶に出向いてもらえないが、同じ宗派の寺院を紹介してもらえる場合:菩提寺に紹介してもらった寺院と葬儀社に連絡を取り、葬儀の日程や場所、進め方を相談して決める

「2」で僧侶に出向いてもらえず、同じ宗派の寺院の紹介も難しい場合:葬儀社に連絡を取り、「菩提寺はあるが、僧侶の都合が合わないこと」を伝えて、葬儀の日程や場所、葬儀社による僧侶の紹介、進め方を相談して決める

菩提寺が遠方であっても、菩提寺があるなら必ず連絡しましょう。

菩提寺が遠方であっても、場合によっては僧侶が葬儀を営む場所まで出向いてくれます。

その際は葬儀社に連絡を取り、僧侶が来てくれることを伝えたうえで葬儀の手配を進めます。

菩提寺の僧侶が来られなくても、同じ宗派の寺院を紹介してもらえる場合もあります。

また、法名は菩提寺の僧侶に、読経は紹介してもらった僧侶に依頼する方法も一つです。

近隣の寺院を紹介してもらえた場合は、そこに連絡をして日程や場所などを相談しましょう。

紹介されたお寺での葬儀が難しい場合は、あらためて葬儀会社に連絡して葬儀場を手配し、僧侶に葬儀場へ来てもらうことになります。

菩提寺の僧侶が来られず、他の寺院の紹介も難しいときは、葬儀社にその状況を説明したうえで、菩提寺と同じ宗派の僧侶を紹介してもらいましょう。

- まずは菩提寺に連絡・相談をする

- 菩提寺と相談したうえで葬儀社に状況を説明し、会場や日程の手配を依頼する

- 葬儀社に連絡する

- 葬儀社の担当者と葬儀の日程や場所、進め方を相談して決める

菩提寺がない場合、葬儀社に連絡して葬儀場の手配や日程について相談しましょう。

菩提寺がなくても浄土真宗の葬儀を行いたい場合は、浄土真宗の葬儀の経験がある葬儀社へ依頼することをおすすします。

経験がある葬儀社であれば、浄土真宗の葬儀の式次第を把握していることが多いため、同じ宗派の僧侶の紹介や手配がスムーズに進められます。

- 菩提寺がないことを葬儀社に伝える

- 「浄土真宗の葬儀」を執り行いたい旨を明確に伝える

【ケース別】浄土真宗の葬儀を営む場所

| ケース | 葬儀を執り行う場所 |

|---|---|

| 菩提寺がある場合 | ・お付き合いのある菩提寺 ・葬儀社が手配した葬儀場(菩提寺の僧侶に来ていただく) |

| 菩提寺が遠方の場合 | ・菩提寺が紹介してくれる近隣の同じ宗派のお寺 ・葬儀社が手配した葬儀場(菩提寺が紹介してくれたお寺の僧侶に来ていただく) |

| 菩提寺がない場合 | ・葬儀社が手配した葬儀場(お寺・僧侶も紹介してもらう) |

菩提寺の有無により葬儀を営む場所が異なります。菩提寺が近隣で現在もお付き合いがある場合は、基本的に菩提寺で葬儀を行います。

一方、葬儀社に葬儀場の手配を依頼し、菩提寺の僧侶に来ていただくのも一つの方法です。

菩提寺が遠方で僧侶が来られない場合、菩提寺の僧侶が葬儀を営む場所に近い同じ宗派のお寺を紹介してくれることもあります。

近隣の同じ宗派のお寺の紹介が難しいときは、「菩提寺がない場合」と同じく、葬儀社に菩提寺と同じ宗派の僧侶の手配を依頼しましょう。

【喪主・遺族向け】浄土真宗の葬儀にかかる費用の目安

浄土真宗の葬儀は式次第も多く、費用がどれくらいかかるのかは気になるポイントです。

ここでは、葬儀全体の費用やお布施の目安とあわせて、葬儀費用を抑えるためのポイントもお伝えします。

葬儀費用の内訳と相場

浄土真宗の葬儀費用の相場は火葬式も含めると、50万円~200万円ほどです。

ただし、かかる費用は、依頼する葬儀社のプランや参列者の人数、葬儀の規模によって大きく変わります。

参列者を多く呼ぶ葬儀の場合は、おもてなしの食事など準備するものが増えるので、費用も上がります。

一般葬では約120~160万円程度、家族葬や1日葬では約80~140万円程度が相場と考えられます。

お布施の目安

浄土真宗の場合、お布施は読経や法名の対価として支払うものではないため、基本的には遺族のお考えによって金額が変わります。

宗派にもよりますが、お布施の相場は10万円から30万円程度です。

浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」が授けられますが、その際に「法名料」はかかりません。

また、僧侶が法要の後の会食を辞退されたときは、「御膳料」をお渡しします。

御膳料の相場は5,000円から1万円ほどです。

そのほか、僧侶が葬儀式場まで車や公共交通機関を使っていらした場合は「御車代」をお渡しします。

「御車代」の相場は、5,000円から1万円ほどです。

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| お布施 | 10〜30万円ほど |

| 御車代 | 5,000円~1万円ほど |

| 御膳料 | 5,000〜1万円ほど |

葬儀の費用を抑えるためのポイント

- 複数の葬儀社に事前に見積もりを依頼し、時間をかけて検討する

- 家族葬など参列者が少ない、小規模な葬儀を検討する

- 「葬祭費補助金」や「葬祭扶助制度」などの活用を検討する

葬儀の費用をできる限り抑えるためには、前もって複数の葬儀社に見積もりを依頼することをおすすめします。

亡くなってから見積もりを取ると、検討する時間が限られてしまい、不必要な出費につながるおそれがあります。

もしものときに備えて、前もっていくつかの葬儀社を選定して見積もりを依頼し、時間をかけて検討しておきましょう。

また、葬儀そのものにかかる費用を抑えたい場合は、家族葬など小規模な葬儀を検討するのも一つの手段です。

ほかにも、国民健康保険や社会保険の加入者には「葬祭費補助金」が支給されたり、故人や遺族が生活保護を受けているなど、経済的な事情から葬儀費用の支払いが困難な場合は、「葬祭扶助制度」を利用することもできます。

こうした制度の活用に加えて、葬儀社の会員制度の利用や遺産相続で葬儀費用を支払う方法もあります。

【参列者向け】浄土真宗の葬儀におけるマナー

浄土真宗の葬儀は、他の仏教の宗派とは異なるマナーも存在します。

葬儀式で慌てることがないよう、事前に浄土真宗の葬儀におけるマナーを押さえておくことをおすすめします。

数珠の持ち方

| 【浄土真宗本願寺派】本式数珠の持ち方 | 【真宗大谷派】本式数珠の持ち方 |

|---|---|

| ・数珠を二重に揃えて巻き、合掌した両手にかける ・房は合わせた両手の甲側の下(自分から遠いほう)に垂らす |

・親玉が上になるように数珠を二重に揃えて巻き、合掌した両手にかける ・房は左手甲の親指側にくるように垂らす |

浄土真宗本願寺派と真宗大谷派では、合掌をする際の本式数珠の持ち方が異なります。

浄土真宗本願寺派の場合、本式数珠を二重にして親指と人差し指にかけたら、房は自分から遠い側にくるように垂らします。

真宗大谷派の場合は、親玉が上側に来るように親指と人差し指にかけて、房が左手の甲に触れるように垂らすのが作法です。

なお、宗派を問わず使える略式数珠の場合は、二重にせずそのまま持ちます。

焼香の作法

| 【浄土真宗本願寺派】焼香の作法 | 【真宗大谷派】焼香の作法 |

|---|---|

| 1. 阿弥陀如来の前で一礼する 2. 右手の親指・人差し指、中指の3本で抹香をつまむ 3. 押しいただかず、1回くべる |

1. 阿弥陀如来の前で一礼する 2. 右手の親指・人差し指、中指の3本で抹香をつまむ 3. 押しいただかず、2回くべる |

浄土真宗では、焼香は自分の心身を清めるために行うもので、抹香をつまんで額へ押しいただくことはしません。

浄土真宗本願寺派と真宗大谷派では、香炉にくべる回数が異なります。

また、線香を用いる場合は本数に決まりはなく、立てずに横にします。

香典の表書き

- 黒白の水引の香典袋を使用

- 表書きは「御仏前」とする

- 「御香典」「御香資」「御香料」「御香儀」の使用も可能

香典袋は市販のもので問題なく、水引は原則として黒白を使用します。

地域によっては黄白などを用いる場合もあります。

浄土真宗本願寺派、真宗大谷派どちらの場合も、香典の表書きは「御仏前」とします。

浄土真宗では亡くなった後すぐに成仏すると考えるため、「御霊前」は使いません。

浄土真宗で避けるべき言葉

浄土真宗は、亡くなった門徒は阿弥陀如来によって導かれ往生即成仏すると考えられているため、葬儀において使っていい言葉と控えるべき言葉があります。

他の仏教の宗派で使われる言葉であっても、浄土真宗には適さない場合があるため、故人へ敬意を払うためにも避けるべき言葉を押さえましょう。

| 避けるべき言葉の例 | 言い換え例 |

|---|---|

| 天国に行く | 浄土に参る |

| 昇天・他界・永眠 | 浄土に往生する |

| 御霊前・みたま | 御仏前・御尊前 |

| 祈る | 念ずる |

| 冥福を祈る | 哀悼の意を表する |

| 魂・魂魄・御霊 | 故人 |

| 安らかにお眠りください | 私たちをお導きください |

| 黙念 | 合掌・礼拝 |

| 祭壇 | 荘厳壇 |

| 告別式 | 葬儀 |

| 戒名 | 法名 |

浄土真宗では、故人は即座に成仏すると考えられているため、「冥福を祈る」「冥土に旅立つ」といった言葉は使いません。

また、「天に召される」という表現は、キリスト教やイスラム教における死後の世界を指す言葉であり、仏教においては「浄土」と表現します。

上記の言葉に加え、不吉な意味や死を連想させる「消える」「絶える」「浮かばれない」といった忌み言葉。不幸が重なることを避ける意味で「しばしば」「たびたび」などの重ね言葉も避けましょう。

浄土真宗の葬儀についてよくある質問

- 浄土真宗の葬儀ではなぜ「清めの塩」を使わない?

-

穢れという概念がないためです。

本来、清めの塩は葬儀を終えた後、家の中へ「穢れ」を持ち込まないために行う、神道に由来する慣習です。

浄土真宗では、亡くなった門徒は阿弥陀如来によって導かれ、往生してすぐに成仏できると考えられており、そもそも死を穢れと捉えていないため、清め塩は使いません。 - 浄土真宗本願寺派と真宗大谷派の葬儀の違いは?

-

.葬儀の流れや数珠の持ち方などに違いがあります。

浄土真宗本願寺派と真宗大谷派は、死生観や基本的な教義はおおむね同じです。

しかし、葬儀における数珠の持ち方や焼香、葬儀式の流れ、行う儀礼に細かな違いがあります。 - 浄土真宗で「友引」に葬儀を営んでも問題ない?

-

問題ありません。

友引の日は「友を引く」という語呂合わせから縁起が悪いとして、葬儀を行うことを避ける傾向にあります。

しかし、仏教では「友引に葬儀を行ってはいけない」という教えはありません。

ゆえに友引の日に葬儀を行っても問題ありません。

浄土真宗では、阿弥陀如来の救いを信じ、念仏を唱えることが何よりも重要とされているため、日柄に左右されるべきではないと考えられています。 - 浄土真宗で「戒名」は必要ない?

-

「戒名」の代わりに「法名」が与えられます。

「戒名」は、仏の弟子になった証として授戒されるものです。

浄土真宗では、阿弥陀如来の救いを信じ、念仏を唱えることで誰もが等しく成仏できると考えられています。

そのため、仏弟子の証である戒名は必要なく、「聞法者(もんぽうしゃ)」という意味をこめて「法名」が与えられます。 - 浄土真宗の葬儀のお布施はどのように渡せばよい?

-

袱紗の上か、小さなお盆にのせて渡します。

浄土真宗において、お布施をそのまま直接手渡しするのはマナー違反です。

必ず、袱紗か切手盆の上にのせて渡しましょう。

なお、浄土真宗のお布施は阿弥陀如来へのお礼であるため、渡す際は「ご本尊様にお供えください」「阿弥陀如来様へのお供えです」と一言挨拶を添えましょう。 - 浄土真宗の葬儀は「一日葬」や「家族葬」でも執り行える?

-

可能です。

基本的には、一日葬や家族葬も執り行えます。

但し、浄土真宗は葬儀の形式よりも儀礼の内容が重要です。

葬儀は故人の冥福を祈る場ではなく、故人を導いてくれた阿弥陀如来への感謝を示す場であると考えられています。

そのため、葬儀の形式によらず「聞法」の機会を設けることが大切です。 - 浄土真宗の場合、お線香のあげ方も異なる?

-

浄土真宗ではお線香を寝かせて備えます。

葬儀や弔問の際にお線香をあげる場合、浄土真宗では線香を寝かせてお供えします。

線香の本数に決まりはありませんが、線香に火を灯した後、火が付いている側が向かって左側になるように寝かせます。

このとき、香炉の大きさに合わせてお線香を折ってお供えしても構いません。

浄土真宗の葬儀は故人を成仏に導いてくれた阿弥陀如来への感謝を示す場。葬儀の流れやマナーを押さえましょう

浄土真宗は、日本でもっとも多くの門徒を擁している仏教の宗派です。浄土真宗の葬儀は、他の宗派の葬儀と異なる点も多いため、事前に葬儀の流れやマナーを知っておくと安心して参列できます。 お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。事前のご相談から役所の諸手続き、葬儀後の供養、お墓、相続のサポートに至るまで、すべて自社社員の専門スタッフが承ります。郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。あわせて読みたい

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。