カトリックの葬儀の3つの特徴!葬儀の流れと注意したいポイントまとめ

カトリック教会は、ローマ教皇を最高指導者として、全世界に13億人以上の信徒を有するキリスト教最大の教派です。

「カトリック(Catholica)」とは、「普遍の」「全世界の」という意味のラテン語で、世界に広がる教会を意味します。

同時にローマ・カトリック信徒(旧教徒)を指す言葉です。

カトリック教会は、ローマ教皇を一致の中心として、全世界に約12億人の信徒がいます。

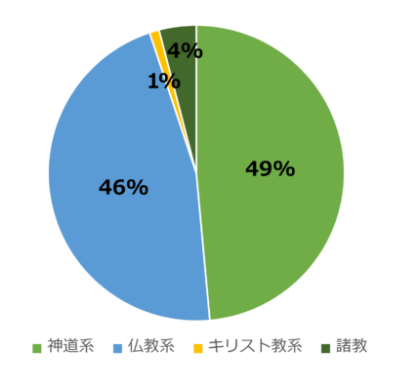

日本のカトリック教会の信徒は約45万人、プロテスタント教会は約70万人、ギリシャ正教会が約3万人、合わせて約118万人を数えます。

この他にクリスチャン(イエス・キリストの生涯と教えを信じ、キリスト教の教義に従って生活を送る人々)を自認する人たちが総人口の2%ほどいるといわれます。

カトリックの葬儀の流れやマナーは仏式の葬儀と異なり、喪主や遺族として準備を進めるうえでの注意点もあります。

カトリックの葬儀のマナーに不安がある方に向けて、カトリックの葬儀の主な特徴、プロテスタントや仏式の葬儀との違い、喪主や遺族としてやるべきことを解説します。

カトリックの葬儀の3つの特徴

カトリックの葬儀には、一般的な仏式の葬儀とは異なる点が多くあります。

カトリックの葬儀で押さえておきたい3つの特徴を紹介します。

- 「死は祝福である」という考え方がある

- 臨終から儀式が開始される

- 葬儀後に追悼ミサや追悼記念集会を開催する

「死は祝福である」という考え方がある

カトリックを始めとするキリスト教徒は、イエス・キリスト同様、死んだ後に復活し、天国で永遠の命を得られると考えています。

したがって「死=新たな命の始まり」と捉えるため、葬儀は故人が亡くなったことを悲しむ場ではなく、新たな命を始めるための復活の通過儀礼として行われる大切なものです。

そのため、カトリックの葬儀ではお悔やみの言葉を述べることは基本的にありません。

参列者は、故人の魂の安らぎと新しい旅立ちを祈ることで、悲しみを乗り越えます。

臨終から儀式が開始される

仏教の葬儀では、故人が亡くなった後に葬儀の手配や準備を始め、逝去から数日後に葬儀を行うことが一般的です。

対して、カトリックでは故人が亡くなった瞬間から、葬儀に関連する儀式が始まります。

そのため、カトリック信徒が危篤状態になった際には、家族だけでなく所属する協会にも連絡を入れる必要があります。

本人の死に臨んで司式者(司祭)が臨終の祈りを行います。

葬儀後に追悼ミサや記念ミサが行われる カトリックには仏教のように葬儀後の法要はなく、追悼ミサが行われます。 追悼ミサは、死亡した日から3日目、7日目、30日目に、故人の所属する教会に家族や親族、友人など故人と親しかった人たちを招いて行うのが一般的です。 また、故人が亡くなってから1年後の「帰天日(命日)」には、故人の記念ミサが盛大に行われます。 これは仏教の一周忌にあたる追悼儀式です。

プロテスタントの葬儀との違い

| 比較項目 | カトリック | プロテスタント |

|---|---|---|

| 葬儀の目的 | 祈りやミサを通じて、神に許しを願い、復活の恵みに感謝する | 神への祈りの場で、慰霊は行わない |

| 葬儀の流れ | ある程度決まっている | 教会によって形式や順序が異なる |

| 葬儀の内容 | ことばの典礼や感謝の典礼、献香など儀式が主体 | 聖書の朗読や賛美歌の合唱が主体 |

| 聖職者の呼び方 | 司祭または神父 | 牧師 |

キリスト教には、カトリック教会とプロテスタント諸教会の大きな2つの宗派があります。

同じキリスト教でも、葬儀の目的や行う内容に違いがあるので、参列時のマナーも異なります。

カトリックでは「死=新たな命の始まり」として、葬儀はイエス・キリストにより使者を神の御手にゆだね、イエス・キリストの再臨と使者の復活を待ち望んで、祈るためのもとと位置づけられています。

プロテスタントは、カトリックのように中心となる教会はなく、多くの宗派が存在します。葬儀についての考え方や式次第も各教会によって異なります。

プロテスタントの葬儀は多くの場合、故人の冥福を祈ったり、故人の魂の安らぎを祈ったりするための場ではなく、故人を前にして神に祈りを捧げる行為そのものを目的としています。

仏式とはなにが違う?カトリックの葬儀の5つのマナー

挨拶でお悔みに関することは言わない

-

【カトリックの葬儀における挨拶の例】

- 安らかな眠りをお祈り申し上げます

- お知らせいただきありがとうございます

- 〇〇様の魂が安らかでありますよう、心よりお祈り申し上げます

- ご遺族の皆様の上に、主の慰めがあるようお祈りいたします

カトリックの葬儀では、基本的にお悔みの言葉を述べません。

なぜなら、カトリックにおいて、死は永遠の命による生の始まり「祝福」とされているからです。

服装はブラックフォーマルを着用

カトリックの葬儀においても、服装は仏式と同じく「ブラックフォーマル」が基本です。

仏式との違いとして、喪主や親族の女性は、ベールがついた「トークハット」と呼ばれる帽子を着用することがあります。

結婚指輪以外のアクセサリーは基本的に外します。

ネックレスやイヤリングをつける場合は、真珠の一連ネックレス、揺れない小ぶりなイヤリングを選びましょう。

香典の呼び方が異なる

-

【香典の呼び方】

- 御花料:カトリックとプロテスタントの両方で使用できる

- 御ミサ料、御霊前:カトリックのみ

「香典」は、仏式の葬儀のみで使う言葉です。

キリスト教の葬儀で香典にあたるのが「御花料」で、カトリックとプロテスタントの両方で使えます。

✔不祝儀袋の選び方

・白無地のもの

・白色で、百合や十字架の絵柄が入ったもの

献花がご焼香の代わりとなる

献花は、カトリックの葬儀において故人に対する敬意と感謝の意を表す儀式であり、仏式の葬儀で行う焼香にあたります。

献花では祭壇に白いカーネーションなどの花を供えます。

- スタッフから両手で花を受け取る

- 遺族に一礼して献花台に向かう

- 祭壇の前で一礼する

- 茎が祭壇側に向くように静かに献花台に置く

- 祭壇に向かって一礼して黙祷、または祈りを捧げる

- 祭壇から1歩下がり、遺族に一礼して席に戻る

献花と供花は、どちらも故人の冥福を祈り、弔意を表すものです。

献花は通夜や葬儀中に行う「花を捧げる儀式」であるのに対し、供花は通夜や葬儀が営まれる式場に飾られるものです。

献花はキリスト教や無宗教の葬儀、お別れの会、偲ぶ会などで行われています。

また、宗教色をだしたくない市民葬や団体葬などでも、焼香に代って行われることがあります。

供花についてはこちら

聖歌はできるだけ、声を出して歌う

カトリックの葬儀では、「アレルヤ、アレルヤ」で始まる典礼聖歌が重要な役割を果たしています。

カトリック信徒でない方は、聖歌に馴染みがないこともあります。

事前に歌詞が配られることが多いため、できるだけ周囲の参列者に合わせて歌いましょう。

一般的なカトリックの葬儀の流れ

初めてカトリックの葬儀に参列する場合、葬儀の流れを押さえておくと安心です。

一般的にカトリックの葬儀は以下のような流れで進みます。

臨終の祈り

臨終の祈りは、故人が神のもとへと導かれる準備であり、故人が亡くなる前後に行われる大切な儀式であるため、司祭によって執り行われます。

(1993年の改訂により、信仰の妨げにならない限り、ミサを除いて司祭だけでなく助祭や信徒も司式ができるようになりました。儀式もラテン語ではなく日本語で行われるようになりました)

臨終の祈りでは、司式者は回心(かいしん)を勧め、一同は罪の許しを願う祈りを唱えます。

対象者の額に「終油(塗油)」を与え、安らかに旅立てるように願う「終油の秘跡(病者の塗油)」や、パンとぶどう酒を授ける「聖体拝領」などを行い、聖書を読み、主の祈りを唱えます。最後に司式者が祝福して、対象者の額に水を注ぎます。

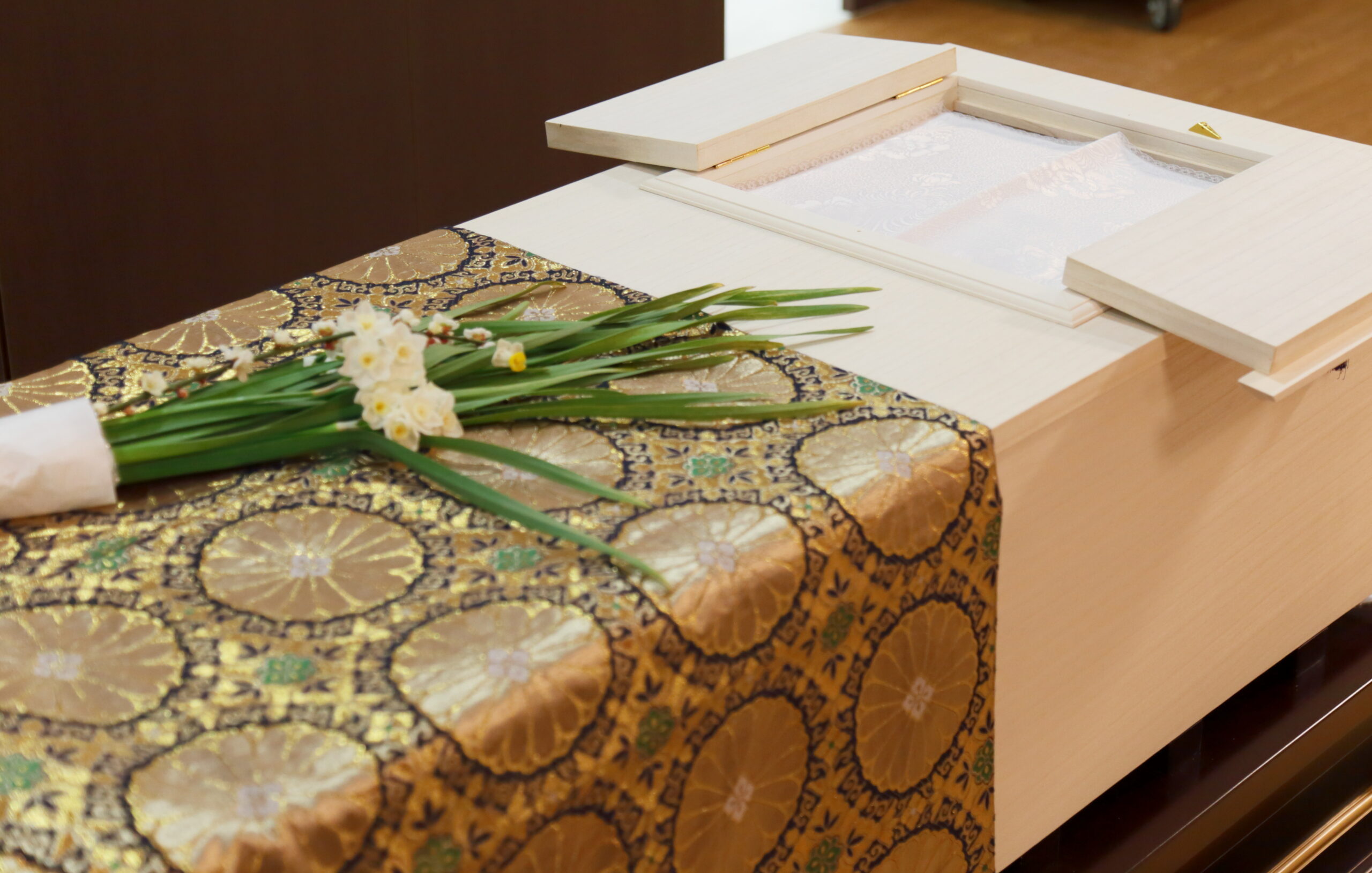

死の直後や納棺に際しても、一同で祈りを唱えます。棺には、生花、十字架、ロザリオなども納めます。

通夜の祈り

通夜の祈り、故人を偲びつつ神に祈りを捧げる儀式です。

自宅で行うもの、教会で行うもの、両方で行える3つがあります。

- はじめの言葉

- 聖歌(または黙祷)

- 招きの言葉

- 聖書朗読

- 司式者の説教

- 一同の祈り

- 献香と献花(または焼香)

- 結びの祈り

- 遺族代表の挨拶

カトリックの通夜では、聖歌や聖書朗読、献香と献花(焼香)などを行います。

同時に神が遺族の力になってくださるように祈り、遺族や友人たちが故人の思い出を語りながら偲びます。

葬儀式

カトリックの葬儀ミサは「開祭」、聖書の朗読や司祭による説教の「ことばの典礼」、ミサの「感謝の典礼」、告別の祈りや献香、献花(焼香)の「告別と葬送」の4部から交際されています。

ほどんどの参列者がカトリック信徒でない場合は、葬儀ミサから「感謝の典礼」と言われる「ミサ聖祭(聖体拝領)」を除外して行います。

-

【開祭】

- はじめの言葉

- 入堂の行列と入祭の歌

棺を教会に迎えるところから始まるときは、司祭が復活のろうそくを手に柩を迎え、香と聖水を持つ奉仕者を従え、続いて柩、遺族の順に行列して入堂し、入祭の歌が演奏される - ② 入堂の行列と入祭の歌

棺を教会に迎えるところから始まるときは、司祭が復活のろうそくを手に柩を迎え、香と聖水を持つ奉仕者を従え、続いて柩、遺族の順に行列して入堂し、入祭の歌が演奏される - 遺体への表敬

ろうそくの火を祭壇に点火し、柩を白布で覆うと、司祭が柩に聖水を注ぎ、柩と祭壇に献香する

【ことばの典礼】

- 第一朗読

- 答唱詩編(とうしょうしへん)

典礼聖歌または詩編の朗唱 - 第二朗読

- 典礼聖歌

- 福音朗読

- 司祭による説教

- 共同祈願

司祭と参列者が交互に祈りを唱える

【ことばの典礼】

- 奉納の歌と奉納行列

遺族がパンとぶどう酒を奉納することが勧められる - 最後の晩餐の準備をする

- 奉納祈願

パンとぶどう酒と共に故人の生涯を受け入れ、十字架と復活の神秘に与らせてくれるように祈る - 叙唱前句(じょしょうぜんく)

ミサの祈りの始まり - 叙唱

神の恵みへの賛歌 - 感謝の賛歌

神の栄光への賛歌 - 奉納文

パンとぶどう酒をイエス・キリストの体と血として、イエス・キリストの死を仰ぎ、復活を讃え、受け入れてくれるように神に祈る - 栄唱

- 交わりの儀

告別と葬送

故人に別れを告げると共に神に委ねます。

故人の略歴紹介、告別の祈り(オルガン演奏など)、弔事・弔電、献香・花献(焼香)、遺族代表の挨拶などを行います。

出棺では、司祭と遺族が柩に花を添えて、別れを告げて柩を閉じる。

その後、司祭が復活のろうそくを手に先導して葬列が退場する。

この間、聖歌やオルガン演奏、鐘が鳴らされることもあります。

火葬については、1963年の第2バチカン公会議において、ローマ法王庁が火葬はカトリックの教義に反しないとの判断を示したことで、日本では一般的にカトリックの火葬が行われています。

火葬に際しては「火葬のときの祈り」、収骨に際しては「収骨の祈り」が行われます。

カトリックの葬儀後はミサなどを行う

葬儀後にミサを行うのも、カトリックの葬儀における特徴です。

葬儀後に行うミサには、主に以下2つがあります。

命日祭

カトリックには仏教のように葬儀後の法要はなく、追悼ミサが行われます。

追悼ミサは、死亡した日から3日目、7日目、30日目に、故人の所属する教会に家族や親族、友人など故人と親しかった人たち招いて行うのが一般的です。

また、故人が亡くなってから1年後の「帰天日(命日)」には、故人の記念ミサが盛大に行われます。 これは仏教でいう一周忌にあたる追悼儀式です。

万霊節

万霊節(ばんれいせつ)は、毎年11月2日に行われるカトリックの重要行事です。

故人のみならず、帰天(逝去)したすべてのカトリック信徒のために祈る日です。

日本では翌日の11月3日が文化の日で祝日であるため、万霊節に墓地を訪れて故人に花を手向けたり、神への祈りを捧げる遺族が多くあります。

【喪主・遺族向け】カトリックの葬儀を進めるための 準備

故人がカトリック信徒でも、喪主や遺族がカトリック信徒ではない場合もあります。

本人の信仰を尊重してカトリック教会で葬儀を行う場合は、事前にやっておくべき準備や葬儀社を手配するポイントがあります。

カトリックの葬儀を進めるためにやるべきことは、以下2つです。

本人が所属している教会に連絡する

まずは、当事者の所属している教会に連絡を入れましょう。

遺族がカトリック信徒でなくても、教会の司祭に相談することでわからないことはアドバイスを受けながら、葬儀の日程や準備を進められます。

本人が病気で床に伏せていたり、余命がわずかであったりする場合は、「臨終の祈り」のを教会の司祭にお願いするためにも事前に連絡を入れておきましょう。

カトリックの葬儀経験がある葬儀社に連絡する

当事者が所属している教会から、葬儀社を指定されることもあります。

こうした場合は、指定された葬儀社に連絡して、「〇〇教会からの紹介で、カトリックの葬儀を依頼したい」という旨を伝えます。

喪主、教会、葬儀社の3者で相談して、葬儀の日程や時間などを決めていきます。

教会から葬儀社を指定されなかった場合は、喪主・遺族が葬儀社を手配します。

このとき、カトリックの葬儀経験がある葬儀社を選ぶことで、準備がよりスムーズに進められます。

カトリックの葬儀の流れを把握している葬儀社に依頼することで、喪主・遺族が葬儀を営むうえで必要な準備を、丁寧に教えてくれるので安心して相談できます。

カトリックの葬儀を執り行う場所

基本的に所属している教会で行うカトリック教会の葬儀は伝統を重んじる傾向があります。

そのため、葬儀は基本的に所属している教会で執り行います。

喪主や遺族がカトリック信徒でなく、当事者の所属教会がわからない場合は、本人の兄弟姉妹や親戚の中に同じ教会で洗礼を受けている方がいることもあります。

また、本人が居住する小教区の主任司祭に相談することで、所属教会がわかることもあります。

【参列者向け】カトリックの葬儀に参列する際の注意点・ポイント

- 仏教とは死生観が異なる

- 数珠は不要

- 弔電は宛先を「喪主」、送り先を「葬儀を執り行う教会」に指定して送る

カトリックと仏教では、死生観が異なります。

とくに注意すべきは、あいさつの言葉です。

カトリックではお悔やみの言葉を述べないため、「ご愁傷様」や「お悔やみ申し上げます」といったあいさつは控えましょう。

数珠は仏式の葬儀で使うものであるため基本的には持参しません。

ただし、自身が帰依する仏教の宗派がある場合は、珠数を持って参列してもマナー違反にはなりません。

弔電を送る際は、表記の仕方に気をつけるポイントがあります。

カトリックでは故人の死を「帰天(きてん)」と表現するため、弔電でも「帰天」を使用しましょう。

また、弔電の送り先は葬儀を行う教会を指定します。

カトリックの葬儀に関するよくある質問

- 御花料の金額の相場はどれくらい?

-

故人との関係性によりますが、1〜5万円程度が相場です。

カトリックの葬儀では、仏式の葬儀で香典にあたるものとして、「御花料」を包みます。

御花料は、香典と同じように故人との関係性によって金額が異なります。

金額はあくまでも目安であり、地域の慣習や個々の考え方によって異なる場合が多いため、一緒に参列する親族や友人などに確認しておきましょう。参列者から見た故人の立場 御花料の相場 両親 5〜10万円 兄弟姉妹、その配偶者 3〜5万円 祖父母 1〜3万円 叔父・叔母・いとこ・甥・姪 1〜3万円 友人 5,000〜1万円 会社の関係者 5,000〜1万円 近所の人 3,000〜1万円 - 献花と供花の違いは?

-

献花は葬儀などの最中に行う儀式、供花は通夜や葬儀会場に飾るカゴなどにアレンジされた花です。

献花と供花は、どちらも故人の冥福を祈り、弔意を表すものです。

献花は葬儀中に行う「花を捧げる儀式」であるのに対し、供花は通夜・葬儀で飾る「花」そのものを指します。

供花は、通夜・葬儀が始まる前に手配して贈ります。

ただし、遺族の意向によっては、献花を辞退する場合もあるため、事前に葬儀の案内や親族への確認が必要です。 - 「御花料」を入れる不祝儀袋はどのように選べばよい?

-

白無地の封筒、または百合の花や十字架が描かれているデザインを選びます。

カトリックの場合、「御花料」を入れる袋は白無地あるいは百合の花や十字架が描かれているものを選びましょう。

百合の花は、聖母マリアの清らかでけがれない愛の象徴とされます。

なお、一般的な不祝儀袋は蓮の花が描かれているものが多くありますが、蓮の花の柄は仏教の葬儀用なので、カトリックの葬儀には使いません。 - カトリックの葬儀の費用相場はいくら?

-

40〜100万円ほどが相場ですが、葬儀の規模や参列者の人数によって異なります。

葬儀の規模や内容によっても異なりますが、相場は40〜100万円ほどかかることが多いです。

ただし、葬儀社によってはカトリックの葬儀を行う際に、別途費用がかかる場合もあり、一般的な仏式の葬儀に比べて費用が高くなるケースもあります。

そのため、葬儀社を手配する場合は、カトリックの葬儀の経験や実績を確認したり、事前に複数の葬儀社で見積もりを取るなどして検討しましょう。 - カトリックの葬儀は「一日葬」や「家族葬」でも執り行える?

-

葬儀社のプランによって異なりますが、可能な場合が多いです。

依頼する葬儀社がどのようなプランを用意しているかによって異なるものの、基本的にはカトリックの葬儀も「一日葬」や「家族葬」で行えるケースが多いです。

一日葬や家族葬を希望する場合は、故人の所属教会と葬儀社にその旨を伝え、3者でよく相談しながら葬儀の流れを決めていきましょう。

カトリックの葬儀は復活を祝福する。特徴やマナーを知っておきましょう

カトリックを始めとするキリスト教徒は、イエス・キリスト同様、死んだ後に復活し、天国で永遠の命を得られると考えています。

したがって「死=新たな命の始まり」と捉えるため、葬儀は故人が亡くなったことを悲しむ場ではなく、新たな命を始めるための復活の通過儀礼として行われる大切なものです。

こうした死生観の違いから、仏式の葬儀の進め方やマナーとは異なる点が多くあります。

故人がカトリック信徒で、遺族が初めてカトリック教会で葬儀を行う場合、初めてカトリックの葬儀に参列する方は、事前に葬儀の流れやマナーを知っておくと、安心して参列できます。

お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。

カトリックのご葬儀について事前のご相談をはじめ、お急ぎの方へのご対応もすべて自社社員が承ります。郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。