葬儀に参列できない場合の対応とマナー|失礼にならない連絡・香典・弔意の伝え方

適切な連絡手段や香典の扱い方、弔意の伝え方など、状況に応じた対応方法を項目ごとに整理し、注意点や具体例を交えて紹介します。

訃報を受けたものの、やむを得ない事情で葬儀に参列できないケースは少なくありません。たとえば、仕事の都合や居住地からの距離、体調不良、家庭内の事情など、背景は人それぞれです。

葬儀は故人との最後の別れの場であり、遺族にとっても心の区切りとなる大切な時間です。参列が叶わない場合でも、一定のマナーに基づいた対応を行うことで、遺族に対する敬意や哀悼の意を丁寧に伝えることができます。

葬儀に参列できない主な理由と配慮すべき点

葬儀に参列できない事情は人それぞれです。以下に代表的な理由を挙げ、その場合に心がけたい「配慮のポイント」も合わせて解説します。

仕事の都合で休めない

平日に葬儀が行われる場合、急な休暇取得が難しいこともあります。特に会社員の場合、クライアント対応や繁忙期などでどうしても抜けられないケースも少なくありません。

配慮ポイント

・早めに訃報に対するお悔やみを伝える

・業務の都合により参列が難しいことを丁寧な言葉で伝える

・香典や弔電など、別の方法で気持ちを届ける

遠方での開催・移動手段がない

実家や故人の住まいが遠方の場合、移動時間や交通費、スケジュールの都合から参列が難しくなることがあります。特に高齢の方や小さなお子様がいる家庭では、長距離移動自体が負担になるケースも。

配慮ポイント

・遠方ゆえ参列が叶わない旨を簡潔に伝える

・「気持ちはそちらに向かっています」という姿勢を伝える文面に

・香典の郵送、弔電の手配などで誠意を見せる

体調不良や感染症への配慮

風邪やインフルエンザ、また近年では新型コロナウイルスなどの影響で、体調に不安がある場合には、参列自体が周囲への配慮として避けるべき状況もあります。

配慮ポイント

・「体調不良のため欠席させていただきます」と伝える際は簡潔に

・詳細を語りすぎず、相手への気遣いが感じられる文言を

・香典やお悔やみ状で気持ちを丁寧に伝える

家庭の事情(育児・介護など)

子どもの世話や家族の介護など、外出や長時間の離脱が難しい事情を抱えている方も多くいます。とくに小さな子どもがいるご家庭では、通夜や葬儀の時間帯が重なることも。

配慮ポイント

・「家庭の事情により参列が難しい」とだけ述べ、理由を深掘りしない

・LINEや手紙で丁寧なお悔やみを伝える

・香典を送ることで気持ちを示す

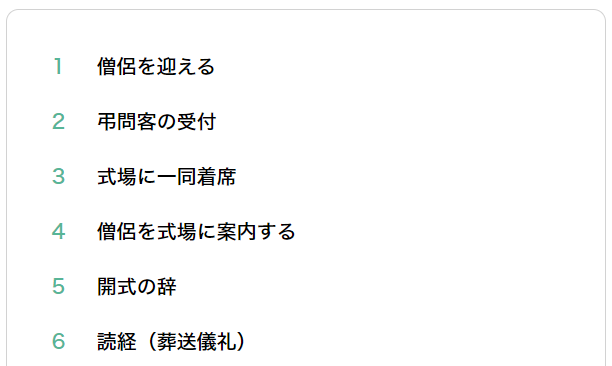

参列できない場合に取るべき対応一覧

葬儀に参列できない場合でも、きちんとした対応をとることで、遺族に対して失礼のない気持ちの伝え方が可能です。以下は、時系列や状況に応じた具体的な対応リストです。

「香典を断る」旨の連絡があった場合は、無理に送らず、手紙や弔電で気持ちを伝えることが望ましいです。また、どの手段を選ぶにしても一番大切なのは“気持ちの伝え方”と“タイミングです。

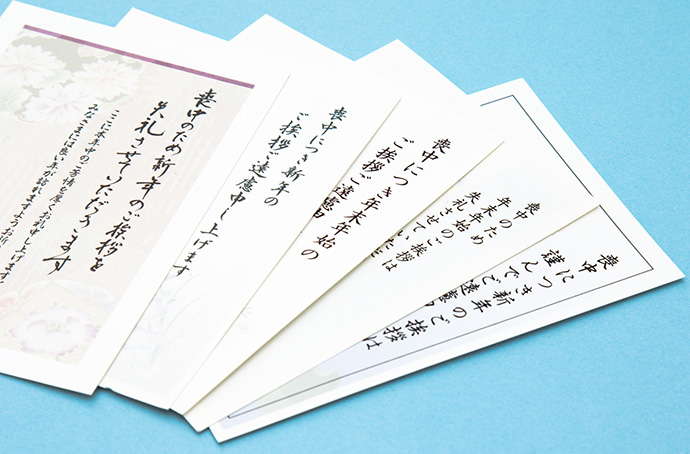

失礼のない言葉の選び方|お悔やみの文例集

葬儀に参列できないことを伝える際の文章では、「忌み言葉(不幸が繰り返されることを連想させる言葉)」を避ける、過剰な言い訳をしない、という点がマナー上重要です。ここでは、状況別に適した文例をご紹介します。

📱電話・メール・LINEでお悔やみを伝える場合

文例(親しい友人宛):

「このたびはご愁傷様です。突然のことで驚いています。本来ならすぐにでも駆けつけたいところですが、やむを得ない事情で叶わず申し訳ありません。心よりご冥福をお祈りいたします。」

文例(ビジネス関係者宛):

「このたびはご母堂様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。遠方にて参列が叶わず、失礼をお許しください。皆様のご健康とご平安をお祈り申し上げます。」

✉️ 香典に添える手紙の文例

文例:

「ご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご遺族の皆様のお悲しみはいかばかりかと存じますが、どうかお体を大切になさってください。本来であれば直接お参りすべきところ、遠方により叶わず、失礼をお許しください。心ばかりではございますが、同封の品にて哀悼の意を表させていただきます。」

📩 弔電の文例(NTTや弔電サービス利用時)

文例(形式的な場面に適したもの):

「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、謹んで哀悼の意を表します。」

お悔やみの言葉は、短くても心がこもっていれば十分に伝わります。大切なのは、相手の悲しみに寄り添う姿勢と、言葉選びへの細やかな配慮です。

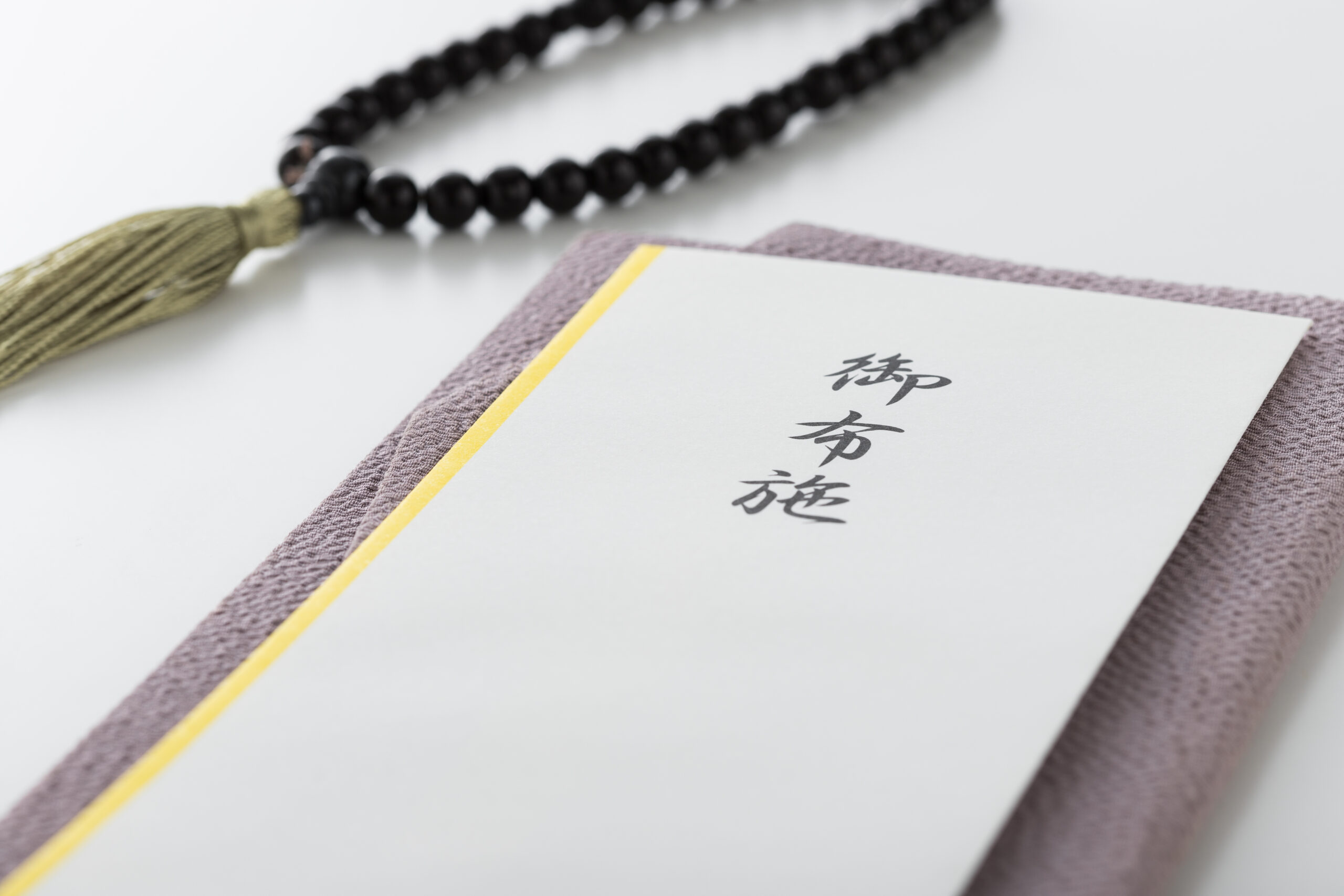

香典の送り方・マナー

葬儀に参列できない場合でも、香典を郵送して故人への哀悼の意を伝えることは丁寧な対応の一つです。直接手渡しできないからこそ、マナーに沿った方法で送ることが大切です。

郵送する場合は「現金書留」を利用

香典は現金を扱うため、普通郵便やレターパックでは送れません。必ず郵便局の「現金書留」を使って送付しましょう。

▼送付に必要なもの

香典袋(不祝儀袋)

封筒(現金書留用)

同封する手紙やお悔やみ状(あればなお丁寧)

表書きと名前の記載(氏名・住所も中袋に明記)

宛先は「喪主」または遺族代表者へ

香典の送り先は、できるだけ喪主または遺族代表者宛にします。名前が不明な場合は、案内に記載されている代表者名や住所を確認して送りましょう。

宗教によって異なる表書きに注意

宗派によって香典袋の表書きが異なります。以下のように、宗教に応じた適切な表書きを選びましょう

不明な場合は「御霊前」が比較的どの宗派でも使えるため無難です。

弔電・供花の送り方と注意点

参列が叶わない際のもう一つの選択肢が、弔電や供花を送って気持ちを伝える方法です。香典と並んで非常に丁寧な印象を与えるため、状況に応じて検討すると良いでしょう。

弔電の送り方

弔電は、葬儀会場に直接届ける形式が一般的です。NTTの「115」サービスや、ネット注文(VERY CARD、イオンなど)で依頼できます。文面は定型文から選ぶこともできますが、オリジナルのメッセージを添えるとより心が伝わります。

▼弔電を送る際の注意点

・葬儀の日程と会場名を正確に確認する

・「忌み言葉(繰り返し、重ね重ねなど)」は避ける

・遺族が喪に服している間に届くよう、通夜または葬儀の前日までに手配

供花(弔花)の送り方

供花は、生花店や葬儀会社を通じて手配します。遺族や葬儀社に事前確認をとるのがマナーです。祭壇の配置や宗教的な慣習により、供花を辞退しているケースもあるため注意が必要です。

▼供花を送る際のポイント

・誰からの供花かを明確に記載(札に名前が出る)

・規模によって予算は5,000〜15,000円程度が相場

・色味は白を基調とした控えめなものが一般的

参列できないときに避けたいNG行動

葬儀に参列できない状況は仕方のないことですが、誤った対応や無意識の言動が遺族に不快感を与える場合もあります。ここでは避けるべき代表的なNG行動を紹介します。

❌ 無断欠席・連絡なし

訃報を知っていながら、何の連絡もせずに欠席するのは大変失礼にあたります。やむを得ない事情がある場合でも、一言の連絡やメッセージを伝えることが最低限のマナーです。

❌ SNSでの訃報投稿やコメント

故人との関係をアピールしたり、訃報を公にしてしまう行為は遺族の意向を無視した非常に配慮に欠けた行動です。SNSへの投稿やタグ付け、写真掲載などは控えるのが基本的マナーです。

❌ カジュアルすぎる言葉遣いや絵文字の使用

LINEやメールでお悔やみを伝える場合、普段のような絵文字や略語、タメ口は避けましょう。お悔やみの場ではフォーマルな言葉選びが求められます。

❌ 香典を現金書留以外で送る

現金を普通郵便やレターパックで送るのは郵便法違反でもあり、受け取る側にも不安を与えます。必ず正しい手段で送付することが必要です。

❌ 香典や供花の辞退に逆らう

「香典・供花はご遠慮します」といった表記がある場合、それを無視して送ってしまうのはかえって迷惑になります。遺族の意向を尊重し、気持ちだけを丁寧に伝える方法に切り替えましょう。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。