葬儀後の塩の意味と正しい使い方

葬儀後のマナーを正しく理解し、状況に応じた適切な振る舞いができるようにしておきましょう。

葬儀のあと、自宅に戻る前に塩を使うのは、日本の伝統的な風習のひとつです。「清めの塩」とも呼ばれ、死の穢れを払うために行われます。しかし、すべての地域や宗教でこの習慣があるわけではなく、塩を使わないケースもあります。

葬儀後に塩を使う理由や正しい使い方を詳しく解説し、塩を使わない場合の代替方法についても紹介します。また、宗教や地域ごとの違いにも触れ、具体的な場面に応じた対応方法をQ&A形式でまとめました。

なぜ葬儀後に塩を使うのか?

日本では、古くから葬儀後に「塩で身を清める」という風習があります。これは「お清めの塩」とも呼ばれ、葬儀会場の出口や帰宅時に使われることが一般的です。では、なぜ塩を使うのでしょうか?その理由には、大きく分けて 宗教的・文化的な背景と実用的な意味 があります。

宗教的・文化的な理由

日本では、死は「穢れ(けがれ)」と考えられることがあります。これは、死が「非日常的な出来事」であり、日常生活とは異なる特別なものとして捉えられてきたからです。特に神道の考え方では、「死」は神聖な世界とは異なるものとされており、そこから身を清めるために塩が使われてきました。

また、仏教の影響を受けた日本の葬儀文化でも、「清め」の儀式は大切にされています。ただし、宗派によっては塩を使わない考え方もあるため(例:浄土真宗)、一概に全ての葬儀で塩が用いられるわけではありません。

実用的な理由

塩には 防腐・殺菌作用 があり、古くから食品の保存などに使われてきました。この性質から、「塩には悪いものを寄せ付けず、清める力がある」と考えられたのです。実際に、神社の鳥居の前や相撲の土俵に塩が撒かれるのも、場を清める目的があります。

また、日本の葬儀では「死を送る」という儀式的な側面が強いため、「葬儀に参加したことで自分に悪いものがついてしまうのではないか?」という心理的な不安を軽減する意味もあります。そのため、「塩を使うことで安心できる」という精神的な効果も大きいのです。

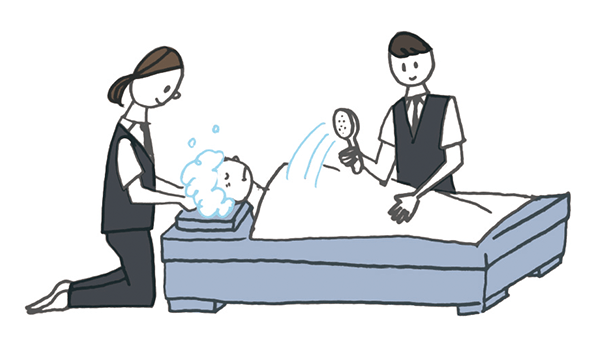

葬儀後の塩の正しい使い方

塩を使う習慣があるとはいえ、どのタイミングで、どのように使うべきかは意外と知られていません。ここでは、一般的な方法を具体的に説明します。

塩を使う場面とタイミング

① 葬儀会場を出るとき霊柩車が出発し、葬儀会場から退出する際に塩を使うことがあります。これは「葬儀場に残った死の気を持ち帰らないようにする」という考え方に基づいています。

② 帰宅時(玄関で使う方法)

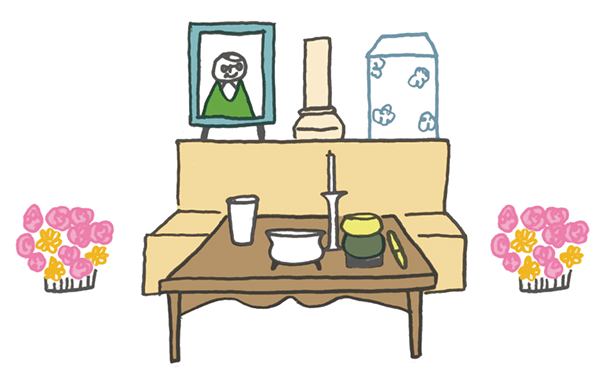

一番一般的なのは、帰宅した際に 玄関の外で塩を使う方法 です。特に家族がいる場合、「家の中に死の気を持ち込まない」ようにするための習慣として広まっています。

③ 家の中に入る前のルール

玄関の外で塩を使い、そのまま家の中に入るのが一般的です。塩を撒いた後に家の中に入ることで、「清められた状態で生活空間に戻る」という儀式的な意味を持ちます。

塩の使い方の手順

① 玄関の前で立ち止まる帰宅したら、ドアを開ける前に一度立ち止まります。

② 服や肩に軽く塩を振る

手に少量の塩を取り、肩や服の上に軽く振りかけます。多く使いすぎる必要はなく、「身を清める」という気持ちを込めて行います。

③ 玄関先に塩をまく場合のポイント

玄関の外に少量の塩を撒くこともありますが、近年では「塩を撒くと掃除が大変」という理由で、この習慣を省略する人も増えています。代わりに、手を洗う・服を払うなどの方法で清めることもあります。

塩を使わない場合の代替方法

「塩を使わなかったら何か問題があるの?」と心配する人もいるかもしれません。しかし、塩を使わなくてもお清めの意味を持つ方法はいくつかあります。

水で手を洗う

塩を持ち歩いていない場合や、そもそも塩を使う習慣のない家庭では、帰宅後に手を洗うこと がお清めの代わりになります。

水には「流す」「洗い流す」という意味があり、穢れを落とす象徴的な行為とされています。特に神道では、神社に入る前に手水舎(てみずや)で手を清める風習がありますが、これも同じ考え方に基づいています。

玄関の外で軽く衣服を払う

塩の代わりに、玄関の外で衣服を軽く払う という方法もあります。これには「葬儀場の気を家の中に持ち込まない」という意味があり、塩を使わない宗派や地域ではよく行われています。

宗教や地域による違い

日本の葬儀文化は、宗教や地域によって細かな違いがあります。特に「塩を使うかどうか」は、宗派や土地の習慣に影響を受けるため、事前に理解しておくと安心です。

仏教の宗派による違い

仏教は日本の葬儀に最も深く関わる宗教ですが、宗派によって「塩を使うかどうか」の考え方が異なります。

浄土真宗

「死は穢れではない」 という考え方が根本にあり、清めの塩を使う習慣がありません。

浄土真宗では「亡くなった方は仏になる」と考えるため、死を忌み嫌う風習がなく、塩を使うことがむしろ不要とされています。

曹洞宗・真言宗・日蓮宗

浄土真宗以外の多くの仏教宗派では、葬儀後の塩を使う習慣が残っています。

ただし、家庭や地域によって異なり、塩を使わない家庭も増えています。

臨済宗

地域による差が大きく、関西では塩を使わないこともありますが、関東では使うことが一般的です。

神道における考え方

神道では、「死」を穢れとする考え方が強いため、葬儀に関わった後は必ず塩で清める という習慣があります。

神社関係者や神職の方は、葬儀に参列した後、神社に戻る前に塩で身を清めることが一般的です。

神道の葬儀(神葬祭)では、塩を用いたお清めが重視されるため、参列者も塩を使うことが推奨される場合があります。

地域差

日本各地の風習によって、塩を使う習慣に違いがあることも知っておきましょう。

「塩を使うべきかどうか」は宗教や地域の影響を受けるため、参列する葬儀の地域や宗派を考慮することが大切です。

こんなときはどうする?Q&A

葬儀後の塩の使い方について、よくある疑問をQ&A形式で解説します。

Q1. 清めの塩を使わなかったら不吉なことが起こる?

A. いいえ、そのようなことはありません。

- 「塩を使わないと不吉」と考えるのは、あくまで風習や個人の信仰によるものです。

- 実際に塩を使わない宗派や地域もあり、塩を使わなかったからといって悪いことが起こるわけではありません。

- 大切なのは、亡くなった方を偲び、心を込めてお別れすることです。

Q2. 葬儀後に他の家に寄る場合は、塩を使うべき?

A. できれば寄る前に塩を使うのがマナー。

- 「塩を使うことがマナー」とされる地域では、塩を使わないまま他の家に寄ると、相手に不快な思いをさせてしまうこともあります。

- どうしても塩を使えない場合は、せめて 手を洗う・衣服を払う などの代替手段を取りましょう。

Q3. どんな塩を使えばいい?普通の食塩でもいいの?

A. 普通の食塩でOK。ただし、「清めの塩」専用のものもある。

- 基本的には 食卓塩でも問題ありません。

- ただし、葬儀会場で配布される「清めの塩」には、儀式用に適した粗塩が使われることが多いです。

- 過去に神社でお祓いを受けた際の塩などを使用する人もいますが、こだわりがなければ 家にある普通の塩で問題なしです。

Q4. 玄関で塩を撒くと、掃除が大変になりませんか?

A. その場合は「手で体に軽く振りかけるだけ」でもOK。

- 玄関に塩を撒くと掃除が大変なので、最近では 肩や服に軽く振りかけるだけ の方法をとる家庭も増えています。

- 「塩を撒かずに、玄関前で軽く手で払う」という方法でも十分意味があります。

Q5. 塩を使う習慣のない家に訪問する場合は?

A. 訪問先の家の考え方に合わせるのがベスト。

- もし訪問先が 浄土真宗 の家庭であれば、塩を使うと逆に失礼に当たる場合もあります。

- 迷ったら 事前に訪問先の家族に聞くか、使わずに訪問する ほうが無難です

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。