香典返しの金額の相場とマナー

いざというときに困らない、香典返しのマナーや金額、選び方を紹介します。

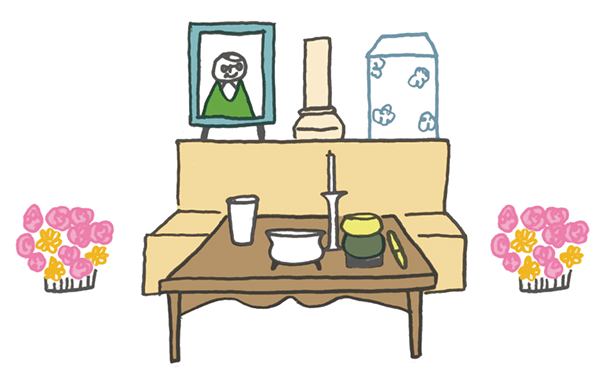

香典は、抹香や線香、お花の代わりに、葬儀の参列者が故人の霊前に供えるものです。香典を受け取った家族は、お礼として参列者に香典返しを送ることがマナーです。

葬儀を終え、香典返しを用意する家族にとって、「金額はいくらの品を用意すればいいのか」「どんな品を送ればいいのか」といった悩みは尽きません。

今回は、いざというときに困らない、香典返しのマナーや金額、選び方を紹介します。

香典返しの金額は、受け取った香典の半額が目安

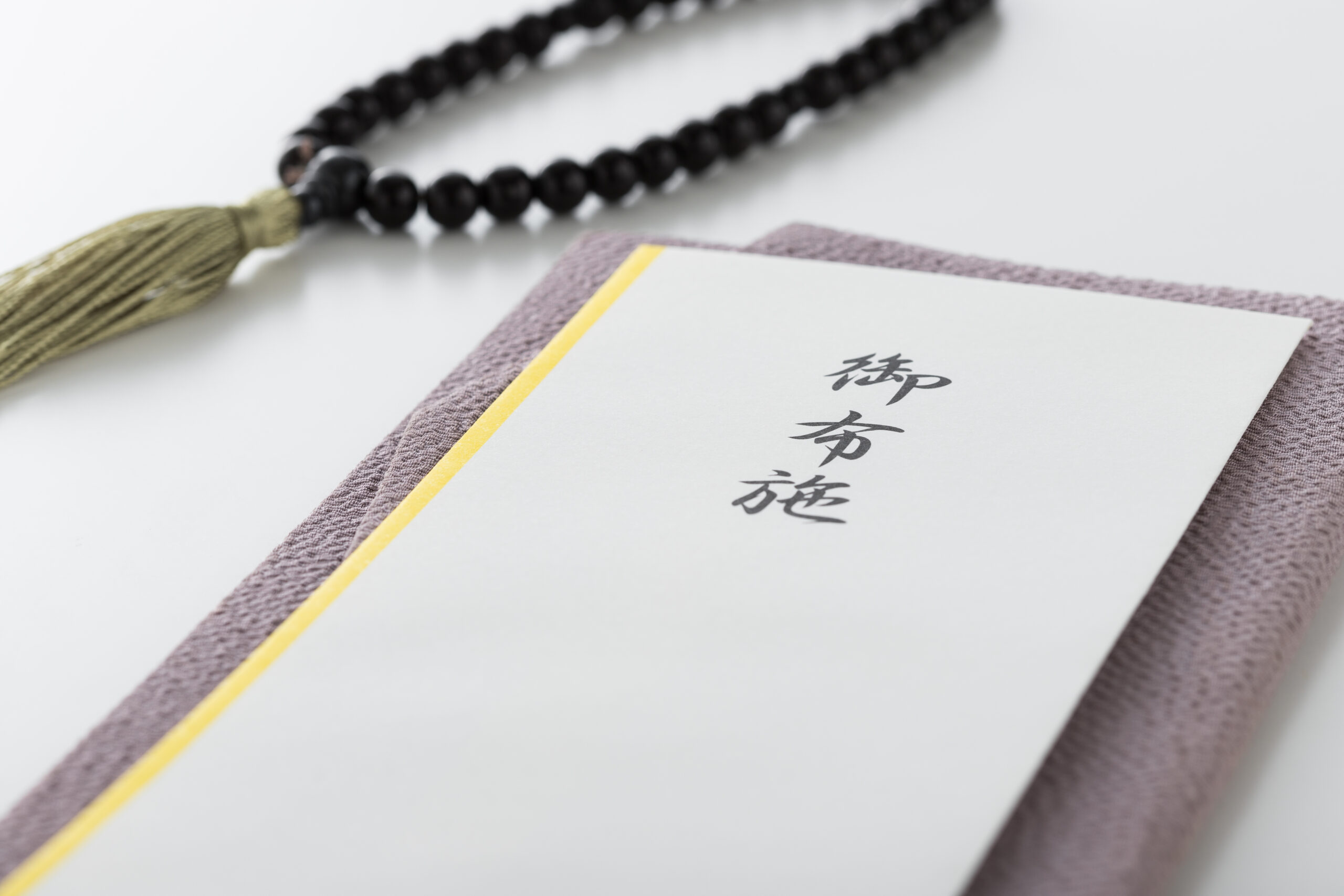

香典返しは、半返しが目安といわれています。これは、受け取った香典の半額の品を、香典返しとして送ることを意味します。

身内や親族から、高額な香典を受け取ることがありますが、これは葬儀を行う家族を金銭的に援助するという意味合いが強いため、半返しにする必要はありません。

香典返しの品は、すぐに使ったり、食べられる物を選びます。具体的には、長持ちして、どの家庭でも使われるお茶やコーヒー、海苔、タオル類などが選ばれる傾向にありますが、送り先の家族構成や好みを考慮して選ぶことが大切です。

日頃の付き合いがなく、好みがわからない方の場合は、カタログギフトを送るという選択もあります。なお、香典返しに商品券を選ぶことは避けましょう。金額がわかるものを送ることによって、香典を突き返したと思われる可能性があるからです。

香典返しを送るタイミングは忌明けが基本。地域によって葬儀の当日に渡すことも

香典返しを送るタイミングは、家族が葬儀を終えて、心が落ち着いた頃がいいとされています。一般的には、四十九日法要を終えた、忌明けを目安に送ります。

ただし、忌明けの時期は宗教によって異なります。仏教葬であれば四十九日後ですが、神道葬の場合は50日目と異なるので、注意が必要です。キリスト教葬や無宗教葬の場合は、忌明けという考えはありませんが、送る相手に配慮して、一般的には四十九日後に送ります。

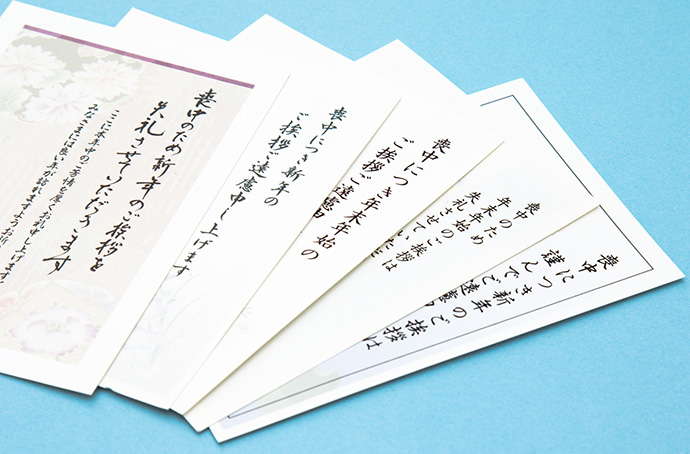

本当であれば、参列者に直接会って、お礼とともに香典返しを渡すところですが、遠方からの参列者にはそうもいきません。香典返しにお礼状を同封して、感謝の気持ちを伝えましょう。

地域によっては、「即日返し」として、葬儀当日に香典返しを渡す地域もあります。即日返しの品は、香典の金額に関わらず、参列者全員に同じ金額で同じ物を用意します。ただし、受け取った香典が高額だった場合は、後日改めて香典返しを送りましょう。

悩ましいのが、連名の香典を受け取った場合です。その場合、香典返しは全員で分けることができる物を用意するか、それぞれの方に同じ物を用意しましょう。

なお、同じ職場の方から連名で香典を受け取った場合は、後日、菓子折りなどを持って挨拶に行く方法もあります。

香典は、故人へのお供え物です。参列者が香典返しの受け取りを辞退しても、香典を受け取った家族は、香典の金額に関係なく香典返しを送りましょう。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。