葬儀後の訪問・弔問マナーと遺族への言葉がけ|気持ちが伝わる対応ガイド

事前に正しい知識を持っていれば、慌てず、落ち着いた対応ができます。

葬儀後の対応には、通夜や葬儀の場とは異なる配慮が求められます。弔問のタイミングや言葉の選び方、仏前での所作など、場面ごとに適切な振る舞いを理解しておく必要があります。

失礼のない対応を心がけるには、宗教や地域の違いをふまえたうえで、一般的なマナーや考え方を押さえておくことが効果的です。たとえば、香典を渡せなかった場合の訪問、線香をあげる際の作法、遺族にかける一言などは、その場になって初めて戸惑うことも少なくありません。

形式にとらわれすぎず、相手の心情に配慮した行動が自然に取れるよう、基本となる考え方や具体的な対応例を整理しておくことが重要です。

葬儀後の遺族にかける言葉

「なんと声をかけたらいいのかわからない」

突然の訃報や葬儀後、遺族と接する際にそう感じる方は少なくありません。特に、葬儀に参列できなかった場合や、落ち着いたタイミングで連絡を取る際には、言葉選びに気を使う場面が増えます。

弔意は長く丁寧な挨拶よりも、短くても「真心」を伝えることが大切です。

遺族は精神的に不安定な状態にあり、過度な言葉よりも、静かな共感や沈黙が心の支えとなることがあります。

実際に使える一言例(シーン別)

◆一般的・どんな相手にも使える基本表現- 「このたびはご愁傷様でした。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「大変な中、お疲れが出ていないか心配しています。どうかご自愛ください。」

- 「○○さんのこと、まだ信じられません。本当に残念です。ご冥福をお祈りします。」

- 「お式、本当に素晴らしかったですね。○○さんらしさが出ていて、心が温まりました。」

- 「お忙しい中、きちんとお見送りされたこと、本当に頭が下がります。どうか少しでもお身体を休めてください。」

- 「落ち着いた頃にまたご連絡します。無理なさらず、必要なときは頼ってくださいね。」

- 「突然のことで驚いています。このたびはご愁傷様でした。遠方からですが、心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「きっとまだお疲れも残っていると思います。無理なさらず、ご自愛ください。」

タイミングによって伝え方は変わる

葬儀直後はまだ感情が整理できておらず、過度な励ましや長話はかえって負担になりがちです。

少し時間が経ち、生活が戻りつつある頃(葬儀から数日~1週間後)にそっと言葉を添えることが効果的です。

忌み言葉や過干渉を避ける

「重ね重ね」「繰り返し」「死」などの表現は、悲しみを連想させるため避けるのが一般的なマナーです。

また、「元気出して」などの言葉もタイミングによってはプレッシャーになることがあります。

✔ 言い換え例:「死」→「ご逝去」「旅立ち」/「また」→「あらためて」

言葉が見つからないときは「沈黙の優しさ」でも良い

無理に言葉を探そうとする必要はありません。

✔ 手を合わせるだけ、軽く頭を下げるだけでも十分伝わる。

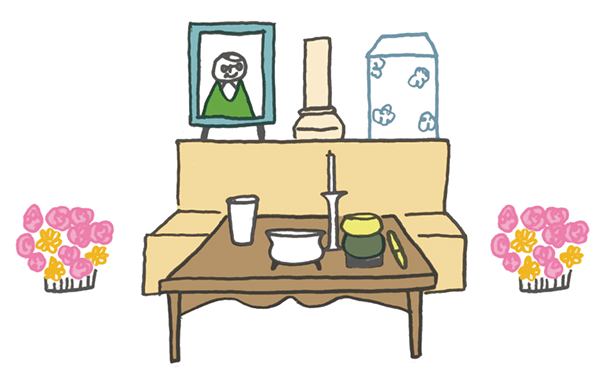

葬儀後の訪問・弔問の基本マナー

葬儀に参列できなかった方や、改めて遺族へ哀悼の意を伝えたいと考える方にとって、葬儀後の訪問・弔問はとても大切な機会です。ただし、遺族の心身の状態に配慮した行動が求められます。実際に訪問する際のマナーとその理由を丁寧に解説します。

訪問のタイミング:遺族の心が少し落ち着いてから

葬儀直後は、遺族が多くの事務手続きや弔問客対応に追われ、心身ともに疲弊している時期です。

そのため、遺族の生活が少しずつ日常に戻り始めるタイミングであり、過度な負担になりにくい初七日が終わった後〜四十九日までが訪問の目安とされています。

注意点としては、必ず事前に連絡を入れ、都合を確認することです。突然の訪問はマナー違反となります。

持参するもの:供養の気持ちを形にする

訪問時は、以下のようなものを持参すると丁寧な印象を与えられます。

| 持参品 | ポイント |

|---|---|

| 香典 | 葬儀に参列できなかった場合。金額は3,000〜10,000円程度が一般的。 |

| お供え物(菓子・果物) | 常温で日持ちするもの。包装は控えめで、のしは「御供」または「御仏前」と記載。 |

| 線香・ろうそく | 宗教を問わず使える定番の供物。仏壇がある場合に喜ばれる。 |

供物は「気持ちを表す象徴」として重視されます。遺族は金品よりも「覚えていてくれたこと」「心を寄せてくれたこと」に感謝する傾向があります。

服装と身だしなみ:控えめで清潔な印象を

訪問時の服装に決まったルールはありませんが、喪服は不要です。

代わりに、次のような点に気を配りましょう。

- 黒・グレー・紺などの落ち着いた色合い

- 露出の少ない服装

- 靴やバッグも光沢を避け、シンプルなもの

喪に服す期間の訪問であるため、華美な装いは失礼にあたります。喪服での訪問はかえって遺族に気を遣わせてしまうため、避けた方がよいとされています。

訪問時間・滞在時間:短時間が基本

- 訪問は午前10時〜午後3時頃が一般的

- 滞在時間は10〜20分以内が目安。長居は控えましょう

遺族は精神的に疲れている状態であるため、長時間の訪問は負担になる場合があります。「もう少し話したい」と思っても、あえて短く切り上げるのが配慮です。

訪問時の振る舞い

- インターホン越しに「突然の訪問で失礼いたします」と丁寧に名乗る

- 仏前で手を合わせ、静かに黙礼(後述)

退室時は「本日はお忙しい中、ありがとうございました。どうかご無理なさらずに」と一言添える

喪中の家庭は、日常とは違う静かな時間を過ごしていることが多く、訪問者の言動がその空気を乱さないよう配慮することが求められます。

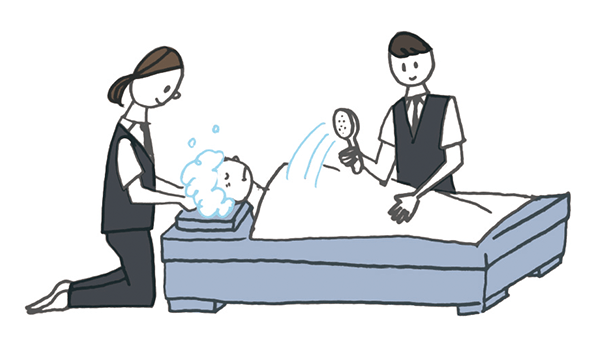

線香のあげ方・仏前でのマナー

仏前での線香のあげ方には、地域や宗派による違いがありますが、共通する基本マナーがあります。大切なのは、形式的な作法ではなく、「手を合わせる心」が中心にあることです。

線香の基本的な手順(宗派を問わない一般形)

- 仏壇や遺影の前に進む

- 一礼して焼香台または香炉の前へ

- ろうそくに火をつけ、線香に火を移す

- 吹き消さず、手で仰いで消す(口で吹くのはマナー違反)

- 線香を立てる or 寝かせる(宗派によって異なる)

- 両手を合わせ、静かに合掌・黙礼

- 一礼して下がる

仏教では、線香は香りを供養として捧げるものであり、「火を吹き消す」行為は不浄とされることが多いため注意が必要です。

線香の本数・立て方の違い(宗派別の一例)

| 宗派 | 線香の本数 | 立て方 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 浄土真宗 | 1本 | 寝かせる | 香りのみを仏に捧げるという考えから |

| 曹洞宗・臨済宗 | 1本 | 立てる | 火を仏に見せることで心を表すという思想 |

| 真言宗 | 3本 | 立てる | 過去・現在・未来を意味するとも言われている |

宗派によって線香の意味や扱い方が異なるため、できれば訪問前に遺族の宗派を確認できるとベターです。不明な場合は、1本を立てるのが無難です。

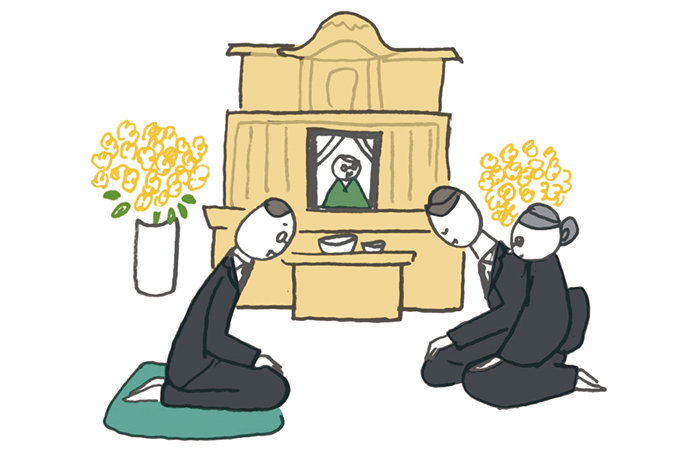

仏前での立ち居振る舞い

- 話しかける前に、まず手を合わせて合掌

- 合掌後、黙って仏前に頭を下げる(黙礼)

- 合掌時に「○○さん、安らかにお眠りください」と心の中で唱える程度は問題なし

宗教的な儀礼であるため、無言で行うことが一般的です。声を出すことで周囲の静寂を乱す恐れがあるため、合掌や黙礼は「静かに」「丁寧に」が基本です。

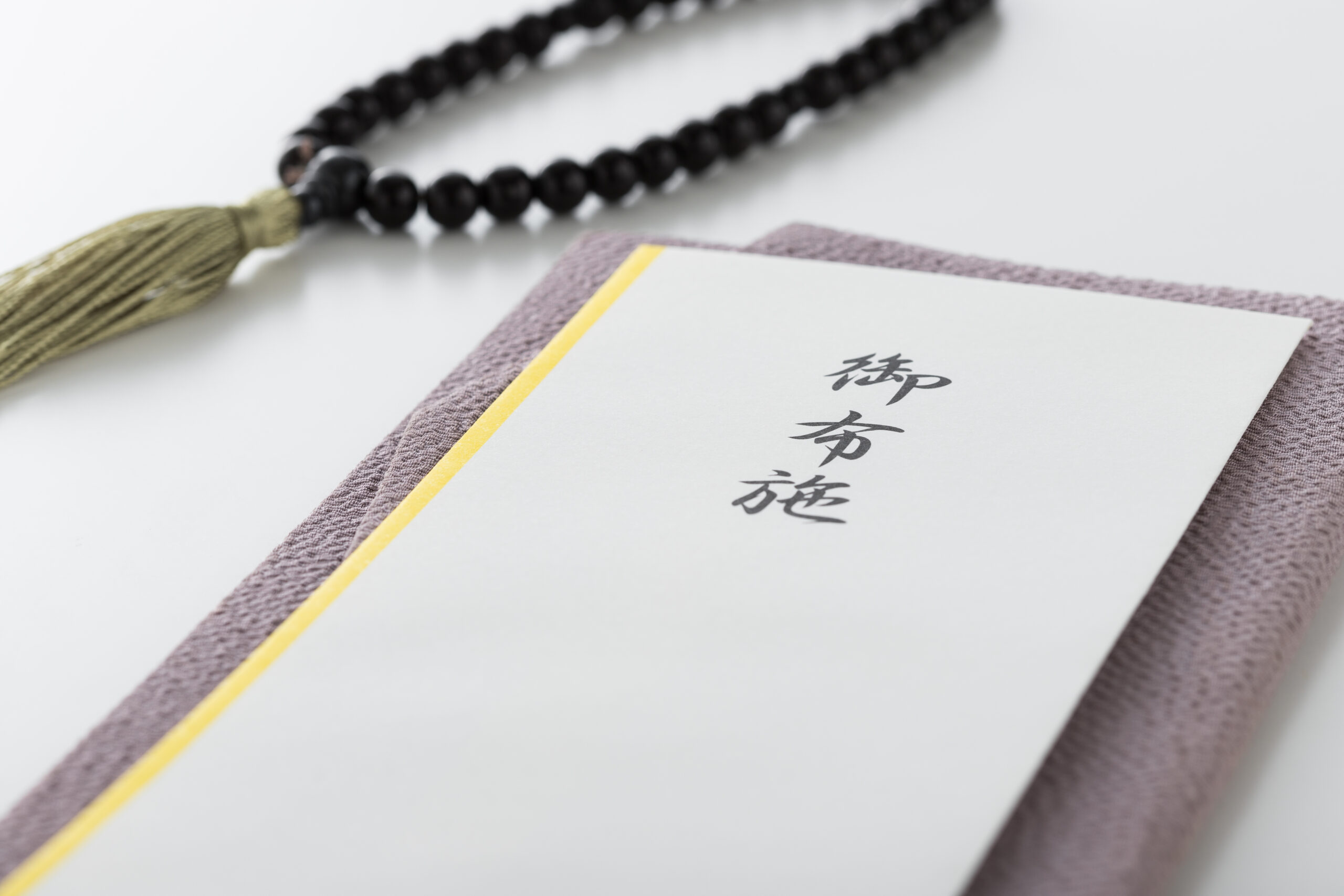

香典や供物は仏壇の前に置かない

香典は、仏前ではなく、遺族に直接手渡すのが正式なマナーです。

供物(菓子や果物)は、「よろしければご仏前にお供えください」と一言添えて渡しましょう。

仏壇周りは遺族の手で整えられていることが多いため、勝手に置いてしまうのは失礼にあたる可能性があります。

線香をあげるのが初めての場合のポイント

- 焦らず、他の人の動きを参考にする

- 線香を逆さに立てない(火がついている方を上に)

- 合掌の際、背筋を伸ばし、目を閉じて黙礼する

線香の作法には一定の意味がありますが、遺族は「丁寧に気持ちを込めてくれたこと」に安心と感謝を感じます。多少の手順ミスよりも、礼を尽くす姿勢が何よりも大切です。

葬儀前に会いに行くときの注意点

訃報を受けた直後に「今から会いに行ってもいいのか」と迷う方も多いはずです。葬儀前の訪問は、タイミングと配慮がとても重要です。

訪問すべきかどうかの判断基準

以下のどれかに当てはまる場合、訪問を前向きに検討できます。- 故人と深い親交があった(親族、恩師、長年の友人)

- 危篤の連絡を受けていたが間に合わなかった

- 葬儀には参列できないが、どうしても直接手を合わせたい

ただし、最優先は「遺族の事情・気持ち」への配慮です。突然の訪問は避け、必ず事前連絡を入れましょう。

訪問の目的は「手を合わせる」だけで十分

葬儀前は、葬儀社との打ち合わせや手続きなどで遺族が非常に慌ただしくしているタイミングです。

そのため、長話や過度な感情表現は控え、訪問は最小限に、滞在時間の目安は10分前後にしましょう。

「弔意を伝えること」よりも、「邪魔をしないこと」の方が優先されることもあります。

葬儀前訪問の服装・持ち物

- 平服(地味な色の服装)でOK。喪服は不要

- 香典は不要(葬儀で渡すのが一般的)

- 手土産・供物は原則持参不要だが、簡単なお線香程度なら可

葬儀前は“準備期間”であり、形式よりも「控えめな気持ち」が大切にされます。

連絡時に使える一言例(電話・メール)

「ご家族の皆様の気持ちを思うと胸が痛みます。お忙しい中かと思いますので、無理のない範囲でお話を聞かせていただければと思います。」

よくある質問

-

Q1. 葬儀後に訪問するのは失礼ではないですか?

-

いいえ、むしろ丁寧な対応です。

香典や弔意をきちんと伝える意思があることが遺族にとってもありがたく、心に残ります。ただし、事前連絡を忘れずに。 -

Q2. 訪問の際、香典と一緒に手紙を添えてもいいですか?

-

簡単な一筆であれば問題ありません。

長文や感情的な内容は避け、事務的で簡潔に。「参列できず申し訳ありません」「心よりお悔やみ申し上げます」などで十分です。 -

Q3. 訪問の際に子どもを連れていってもいいですか?

-

基本的には避けた方が無難です。

どうしても連れていく場合は、遺族にあらかじめ確認を取り、静かに過ごせるよう準備をしましょう。 -

Q4. 線香のあげ方を間違えてしまったらどうしよう?

-

大丈夫です。気持ちが何より大切です。

宗派や地域の違いで多少の差はありますが、丁寧に手を合わせることで、十分に弔意は伝わります。焦らず行動することを心がけましょう。 -

Q5. 葬儀前にお参りに行くのと、葬儀後に行くのではどちらが良いですか?

-

基本的には「葬儀後」が望ましいです。

遺族の準備期間中に訪問するのは、負担になる可能性があります。ただし、事情があり参列できない場合は、事前連絡のうえで短時間の訪問を行えば失礼にはなりません。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。