小学生・幼児の喪服マナー|代用できる服装や男女別の例

喪服がなくても、黒や紺など控えめな色合いの服を組み合わせれば、マナー上問題になることはほとんどありません。まずは基本的な考え方を確認しておくと安心です。

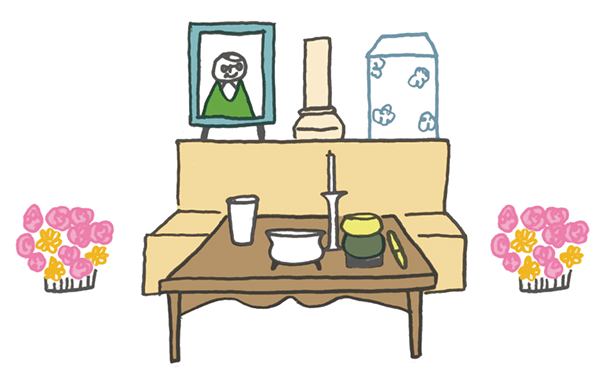

親族の訃報により、子どもを連れて葬儀や通夜に参列する必要が生じた際、服装の準備に戸惑うケースは少なくありません。特に小学生や幼児などの場合、喪服を用意していない家庭も多く、手持ちの服で対応できるかどうか判断が求められます。

葬儀では、服装は故人や遺族への礼儀とされますが、未成年の子どもに対しては大人と同じ基準が求められるわけではありません。社会的立場や責任を持たない存在であることから、形式よりも場にふさわしい落ち着いた印象と清潔感が重視されます。

子どもの葬儀の服装マナー|基本的な考え方

子どもに対してどの程度の服装マナーが求められるのかは、判断に迷いやすいポイントです。まずは、子どもに対する一般的な考え方や、求められるマナーの基準について整理しておくと安心です。

厳格な服装マナーは求められない

子どもには、大人と同じ礼服マナーは求められていません。葬儀の服装は本来、社会的な立場を持つ大人が弔意を示すためのものとされており、子どもには年齢や状況に応じた柔軟な対応が一般的です。

形式よりも、落ち着いた色合いや清潔感があり、周囲の雰囲気を損なわない服装が重要とされています。

黒・紺・グレーなど落ち着いた色が基本

黒が基本とされるのは「喪に服す」ことを示す日本の慣習によるものです。ただし、子どもの場合は紺やグレーなどでも差し支えありません。喪服のような専用の服がなくても、地味な色合いで統一されていれば弔意を示す服装と見なされます。

明るい色や柄物、キャラクターのついた服などは避けたほうがよいとされています。

手持ちのフォーマル服で代用できる

子ども用の喪服はあまり一般的ではなく、多くの家庭では用意されていません。そのため、入学式や発表会で着た服などを代用するケースが多く見られます。白いシャツに黒や紺のボトムスを合わせるだけでも十分です。

黒や紺を基調とした学校の制服があれば、それを着用することも失礼にはあたりません。制服は公的な服装と見なされ、フォーマルな場でも通用するものとされています。

避けたほうがよい服装

葬儀の場では、以下のような服装は控えるのが無難です。

- 明るい色(赤・ピンク・黄色など)

- 柄物やキャラクターデザイン

- 柄物やキャラクターデザイン

- サンダルや派手なスニーカー

これらは場の雰囲気にそぐわず、参列者や遺族に配慮を欠いた印象を与える可能性があります。目立たず、落ち着いた印象になるよう意識することが大切です。

年齢別・子どもの葬儀服装ガイド

子どもといっても、年齢や成長段階によって適した服装は異なります。ここでは、一般的に受け入れられている年齢別の服装例を紹介します。家庭の事情や地域による差はあるものの、場にふさわしい印象を与えるための参考になります。

幼児(未就学児)の場合

3歳〜5歳程度の子どもは、着替えのしやすさや動きやすさも考慮する必要があります。喪服のような装いは不要とされており、落ち着いた色味の普段着で問題ありません。

- 推奨される服装例:無地の長袖シャツ+黒や紺のズボンまたはワンピース

- 靴や靴下も、できるだけ白・黒・紺などの控えめな色が望ましい

この年代では、服装よりも行動面への配慮(ぐずった際の対応など)が重視される傾向にあります。保護者が付き添い、状況に応じて退席できる準備も必要です。

小学生の男の子の場合

小学生になると、服装が社会的マナーの一部として扱われ始めます。フォーマルな印象を持たせるために、白シャツ+黒や紺のズボンという組み合わせが基本となります。

制服があれば、それを着用して問題ありません

上着やベストなどで全体を落ち着いた印象にまとめるとより適切です。

Tシャツやカジュアルな柄入りの服は避け、学校行事で使うようなアイテムを活用すると失礼がありません。

小学生の女の子の場合

女の子の場合も、制服やフォーマル寄りの服装がある場合はそれを活用できます。色味は黒・紺・グレーなどで、デザインはシンプルなものが望ましいとされています。

- 推奨される服装例:黒または紺のワンピース+白のブラウス、またはカーディガン

- 靴やタイツは黒・グレー・白で統一すると印象が整います

装飾が多い服は避け、髪型やアクセサリーも控えめにすることが推奨されます。

服がない場合の代用例とNG例

急な参列で喪服が用意できない場合でも、手持ちの服を工夫して対応することが可能です。ここでは、代用として認められやすい服装と、避けた方がよい服装の具体例を整理します。

代用できる服の例

多くの家庭では、入学式・卒園式・発表会などで使った服を活用しています。色味と組み合わせを意識すれば、十分に礼儀ある服装として受け入れられます。

- 白いシャツ(無地のポロシャツでも可)

- 黒・紺・グレーのズボン、スカート、ワンピース

- 地味なカーディガン、ベスト、ジャケット

- 黒や白、紺の靴下やタイツ

- スニーカーでも色が黒やグレーであれば可とされる場合もある

学校の制服も代用の定番です。制服は公的な場面で着用される服装であり、マナー上問題ありません。

避けるべき服装の例とその理由

葬儀は厳粛な場であるため、周囲に違和感を与える服装は避ける必要があります。特に、子どもらしさを重視する場面とは異なり、控えめで落ち着いた印象が求められます。

避けるべき例:

キャラクター柄や大きなロゴ入りの服

フリルやレース、リボンなど装飾が目立つデザイン

光沢素材、ラメ、スパンコール付きの服

サンダルや蛍光色のスニーカー

これらの服装は、遺族や参列者に対する配慮を欠いた印象を与えるおそれがあります。服の内容がマナーに反することよりも、「場の雰囲気を乱さない」ことを重視する意識が必要です。

子どもを葬儀に連れていくか迷っている方へ

子どもを葬儀に連れていくかどうかは、年齢や性格、関係性、そして葬儀の形式などによって判断が分かれる場面です。一律の正解があるわけではなく、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

まず前提として、小さな子どもを葬儀に参列させること自体がマナー違反とされることはありません。ただし、式典の進行や他の参列者への配慮が必要とされるため、事前に下記のような点を確認すると安心です。

参列させるかどうかを判断する際の主なポイント

故人との関係性

祖父母や近親者など、子ども自身が関わりのある故人である場合は、参列の意義が大きくなります。

葬儀の規模や形式

大規模で厳粛な葬儀、または宗教儀式の多い場合は、長時間の着席や静粛を求められることがあるため注意が必要です。

年齢や性格

長時間静かに過ごすのが難しい年齢や、慣れない場所で不安定になりやすい性格の子どもは、無理に参列させない選択も一つです。

遺族や主催者の意向

事前に遺族へ子どもの参列について相談しておくと安心です。地域や家庭の考え方によっては、参列を遠慮してほしいという意向がある場合もあります。

参列させる場合の注意点

- 式の途中で退席できるよう、出入口に近い席を確保する

- 飲み物や静かに遊べる小さなおもちゃなど、必要最低限の持ち物を準備する

- 体調管理を優先し、無理をさせない

参列の目的は故人を偲び、遺族の心情に寄り添うことです。子どもの行動が場に影響しそうな場合は、欠席や別室での待機も含めた対応を考えるのが現実的です。

子どもの葬儀の服装に関するよくある質問(FAQ)

-

子どもに喪服は必要ですか?

-

多くの場合、子どもに正式な喪服は必要ありません。落ち着いた色味と清潔感のある服装であれば、マナーとして問題はありません。特に幼児や小学生では、手持ちの服で対応するケースが一般的です。

-

通夜と葬儀で服装を変える必要はありますか?

-

子どもについては、通夜・葬儀で服装を変える必要はありません。いずれも「地味で場にふさわしい服装」であれば共通して問題ありません。短期間で複数の服を用意する必要はなく、1着で対応するのが現実的です。

-

女の子の髪型やアクセサリーに決まりはありますか?

-

装飾が目立たず、整っていれば問題ありません。ヘアゴムやピンは黒・紺・茶色など地味な色を選び、カチューシャや派手なリボンは避けるのが一般的です。アクセサリーはつけないのが基本です。

-

子どもが泣いたり騒いだりしてしまったらどうすればよいですか?

-

無理に静かにさせようとせず、すぐに席を外すなど柔軟に対応することが大切です。あらかじめ出口に近い席に座る、必要に応じて別室や控室に移動する準備をしておくと安心です。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。