葬儀における記帳の正しい書き方と注意点

正しい記帳のルールを理解し、故人や遺族に対して礼を尽くせるようにしておきましょう。

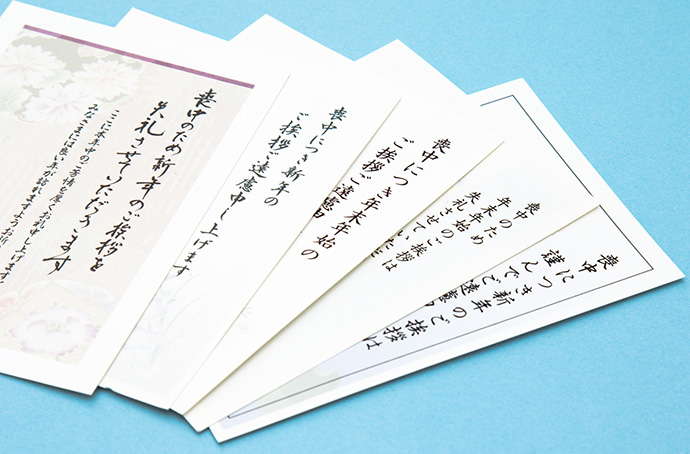

葬儀や通夜に参列すると、受付で記帳を求められます。これは、参列者が故人に弔意を示すとともに、遺族が参列者を把握するために必要な作業です。特に、香典返しや会葬礼状を送る際には、正確な情報が求められます。

記帳には基本的なマナーがあり、誤った書き方をすると、遺族が参列者を正しく認識できなかったり、失礼にあたることもあります。夫婦での記帳や代理での記帳には適切な方法があり、それぞれの場面に応じた書き方を知っておくことが大切です。

記帳の目的

葬儀での記帳は、主に以下の目的で行われます。

① 遺族が参列者を把握するため

葬儀には多くの人が訪れますが、遺族は当日の対応で忙しく、すべての参列者を覚えていることは難しいです。

そのため、記帳を通じて「誰が参列したのか」を後から確認できるようにする役割があります。

特に、故人が生前お世話になった会社関係者や遠方の親族などは、遺族が顔と名前を一致させにくいこともあります。記帳がきちんとされていれば、「この方は故人の取引先の方だったのか」と遺族が把握できるため、葬儀後の対応もスムーズになります。

② 香典返しや会葬礼状の送付先を確認するため

香典をいただいた方に対して、遺族は「香典返し」を送るのが一般的です。記帳の情報をもとに、香典の額や参列者の関係性に応じて適切な対応を行います。

特に、香典をいただいたのに記帳が不完全だった場合、遺族は香典返しを送ることができなくなる可能性があります。

このようなトラブルを避けるためにも、記帳の際は「フルネーム」や「会社名」を省略せずに書くことが大切です。

③ 故人への弔意を表すため

葬儀は故人を偲ぶ場であり、記帳は「故人との関係を記す行為」でもあります。

特に、遠方から駆けつけた場合や、短時間しか滞在できない場合でも、記帳をすることで「弔意を表した」という形になります。

遺族にとっても、「この方が参列してくださったのだ」と後から気づくことができ、心の支えにもなるでしょう。

記帳時の基本マナー

記帳の際には、以下の基本的なルールを守ることが大切です。

① 黒の筆ペンまたはボールペンを使用する

理由: 弔事では「黒色」が基本とされており、黒以外のインクは不適切とされるから。

根拠: 青や赤のインクはカジュアルな印象を与えたり、公的な場での正式な書類にふさわしくないとされるため。

② 楷書で丁寧に記入する

理由: 遺族が後から見たときに、誰が参列したのかが明確にわかるようにするため。

根拠: 葬儀の場では感情が高ぶっていることが多く、乱雑な文字だと解読できずに困ることがあるため。

③ フルネームで記入する

理由: 「田中」や「佐藤」といった姓だけでは、同じ名字の人と区別がつかなくなるため。

根拠: 特に会社関係者が多い葬儀では、同じ姓の人が複数いることがあるため、フルネームで書くのが基本。

④ 会社関係者の場合は、会社名や役職を記入する

理由: 遺族が参列者の関係性を理解しやすくするため。

根拠: 故人がビジネスの場で関わっていた方々が参列することも多く、「会社名+フルネーム」で記帳するのが一般的なマナー。

記帳の正しい書き方(ケース別)

一般的な記帳の書き方

基本の書き方

個人として参列する場合は、フルネームで記帳するのが基本です。

田中 太郎

会社名を含める場合

株式会社〇〇〇〇

田中 太郎

役職を記載する場合

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 田中 太郎

このように書くことで、遺族が「どのような関係の人が参列してくれたのか」を理解しやすくなります。

夫婦で参列する場合の記帳

① 夫婦の名前を連名で書く

田中 太郎・花子

理由: 夫婦揃って参列したことを明確にするため。

根拠: 遺族が夫婦での参列を確認し、香典返しを夫婦宛にまとめることができる。

② 夫の名前の下に「内」と書く

田中 太郎

内

理由: 「内」は「内人(妻)」を意味し、伝統的な書き方とされているため。

根拠: 昔からの習慣として、夫婦で参列する際に妻の名前を省略する場合、「内」と記載することが一般的。

代理で記帳する場合

代理で参列する場合(参列できなかった方の名前)

代理 田中 太郎

理由: 代理での参列であることを明確にしないと、実際に誰が出席したのかわからなくなるため。

根拠: 代理での出席はビジネスマナーとしても認められているが、曖昧な書き方をすると遺族が混乱する可能性がある。

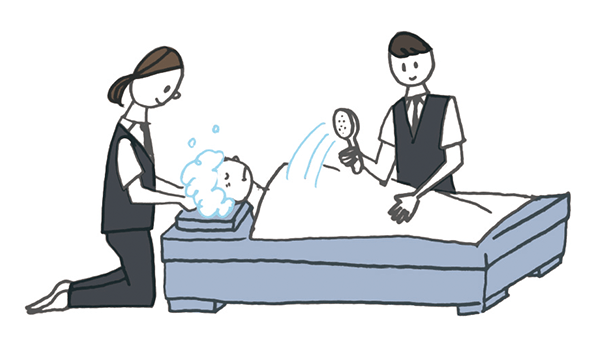

通夜での記帳マナー

通夜でも葬儀と同様に記帳を行います。遺族に弔意を示すとともに、参列したことを明確にするために欠かせない作業です。基本的な書き方やマナーは葬儀と共通しますが、通夜ならではのポイントもあります。

記帳の目的と重要性

通夜は、一般的に「お別れの場」として葬儀の前日に行われます。仕事の都合などで葬儀に出席できない場合、通夜のみに参列することも少なくありません。そのため、記帳を通じて遺族が「誰が参列したのか」を把握できるようにすることが大切です。

また、通夜は比較的自由な時間帯で行われるため、参列者が多くなる傾向があります。記帳が適切に行われていないと、後日遺族が参列者の確認をする際に困ることがあります。

通夜での記帳時に気をつけること

通夜で記帳する際は、以下の点に注意しましょう。

① 記帳の順番を守る

通夜の受付では、多くの人が同時に記帳を行うことがあります。混雑時は、順番を守り、スムーズに進むよう心がけましょう。他の参列者の邪魔にならないよう、落ち着いて記帳することが大切です。

② 葬儀と同様にフルネームで記帳する

通夜でも、記帳の基本ルールは変わりません。フルネームで丁寧に記入し、会社名や役職が必要な場合は明記しましょう。

③ 香典を渡す場合は、記帳とセットで行う

通夜で香典を渡す場合、通常は受付で香典を渡した後に記帳をします。香典と記帳をセットで行うことで、遺族が香典を受け取った人を把握しやすくなります。

④ 服装や身だしなみにも配慮する

通夜では、喪服ではなく平服で参列することが一般的ですが、記帳をする際も落ち着いた服装を心がけましょう。また、記帳の際にカバンを持ったままだとスムーズに書けないため、両手を空けておくと良いでしょう。

「ご記帳」の意味と使い方

「ご記帳」という言葉は、葬儀に限らず、さまざまな場面で使用されます。正しい意味や使い方を理解しておくことで、葬儀以外の場面でも適切に対応できます。

「ご記帳」の意味

「ご記帳」とは、「名前や必要な情報を記帳してください」という意味を持つ敬語表現です。主にフォーマルな場面で使われ、受付や案内の場面で見かけることが多い言葉です。

葬儀では、受付担当者が「こちらにご記帳をお願いいたします」と案内することがあります。これは、参列者に対して芳名帳や受付簿に名前を記入するよう促す表現です。

「ご記帳」が使われる場面

「ご記帳」は葬儀以外にも、以下のような場面で使用されます。

① 弔事(葬儀・通夜)

葬儀や通夜の受付で、参列者に名前を記入してもらう際に使われます。

使用例:「ご記帳の上、香典をお渡しください。」

② 慶事(結婚式・祝賀会)

結婚式や祝賀会の受付でも、「芳名帳」に名前を記入する場面があります。この際も「ご記帳ください」と案内されることがあります。

使用例:「本日はお越しいただきありがとうございます。受付でご記帳をお願いいたします。」

③ 記念館やホテルのゲストブック

美術館や記念館、ホテルなどでは、訪問者が記録を残すための「ゲストブック」が用意されていることがあります。

使用例:「ご来館の記念に、ご記帳をお願いいたします。」

「ご記帳」の正しい使い方

「ご記帳」は敬語表現であり、丁寧な場面で使用されるため、カジュアルな場では使われません。日常会話では「名前を記入してください」や「お名前をお書きください」といった表現が適しています。

また、受付で「ご記帳ください」と案内された場合、正しく対応できるように、記帳のルールを理解しておくことが大切です。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。