葬儀の受付・手伝いへのお礼|言葉・品物・手紙のマナーと文例まとめ

葬儀の準備や進行は遺族にとって大きな負担となるため、周囲の協力によって成り立つ場面が多くあります。

葬儀において、受付や運営を手伝ってくれた人へのお礼は、感謝の気持ちを伝える行為であると同時に、社会的なマナーとしての側面も持っています。受付業務は単なる形式的な役割ではなく、弔問客の対応や式の進行に関わる重要な業務で、故人や遺族の代わりに来客を迎え、式を滞りなく進めるうえで欠かせない存在です。

お礼の方法には言葉や品物、手紙などさまざまな手段がありますが、形式や慣習にとらわれず、適切な方法で感謝を伝えることが求められます。

受付・手伝いへのお礼が必要な理由

葬儀において受付や手伝いをしてくれた人へのお礼は、単なる形式的な儀礼ではなく、実務的・社会的な意味を持っています。その背景にある主な理由を3つに整理して解説します。

式の進行を円滑にするための重要な役割を担っているため

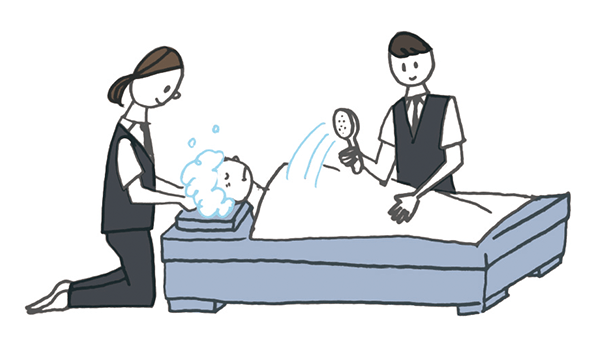

葬儀における受付や手伝いは、弔問客の案内、香典の受け取り、芳名帳への記入依頼など、対外的な対応を伴う業務です。葬儀全体の第一印象を左右する役割であり、対応の仕方によって遺族や故人に対する印象が変わることもあります。

特に遺族が弔問客一人ひとりに対応することが難しい状況では、受付係や運営補助を務める人の存在が、式の流れを滞らせず、落ち着いた雰囲気を保つうえで欠かせません。そのため、葬儀に関わる業務の中でも、責任と負担の大きい立場にあると言えます。

一般的な慣習や社会的マナーとして定着しているため

受付や手伝いをしてくれた人に対して、口頭でのお礼や品物の贈呈を行うことは、全国的に広く行われている慣習です。地域差はあるものの、多くの葬儀社やマナー解説書でも「受付係には簡単なお礼を用意するのが望ましい」とされています。

社会通念上も、「助けてもらったことに対して感謝を示す」という行動は、年齢や立場を問わず共有されている価値観です。特に年配の参列者や手伝い手から見れば、お礼が何もない状況は「非常識」と受け取られる可能性があるため、一定の形式を踏むことが無用な誤解を防ぐ手段となります。

信頼関係や人間関係の維持につながるため

葬儀に関わってくれた人の多くは、親戚、友人、職場の同僚、近隣住民など、今後も関係が続く人々です。こうした関係性の中で、労をねぎらう行為や感謝の気持ちを形にして示すことは、信頼の維持・向上に直結します。

特に地域社会や親族関係においては「一度の印象」がその後の関係性に影響する場面も少なくありません。後日の挨拶や別の場面での助け合いを円滑にする意味でも、誠意をもってお礼を伝えることが重要です。

お礼の方法は主に3つ

葬儀の受付や手伝いをしてくれた方へのお礼は、言葉・品物・手紙(メッセージ)など、いくつかの方法で行うのが一般的です。形式に正解があるわけではありませんが、状況や関係性に応じて適切な方法を選ぶことで、感謝の気持ちが伝わりやすくなります。

言葉で伝える(当日の挨拶・後日の会話)

最も基本的かつ確実なお礼の方法が「言葉」です。式当日に直接「ありがとうございました」と丁寧に伝えるだけでも、お礼の意志は十分に伝わります。

また、当日に十分な会話ができなかった場合は、後日会う機会があればその場であらためて感謝を伝えるとよいとされています。口頭でのお礼は最も手軽でありながら、相手の表情を見ながら気持ちを伝えられるため、関係性の維持にも効果的です。

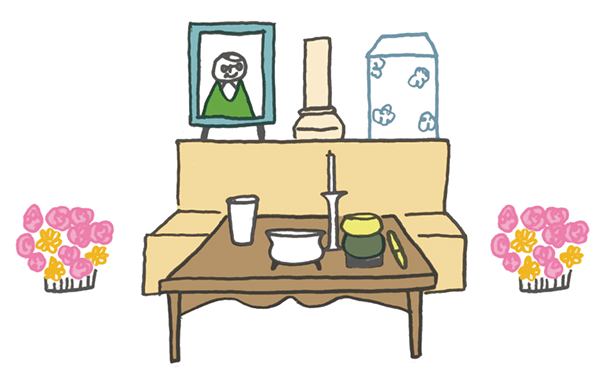

品物を渡す(簡単な手土産や返礼品)

受付や手伝いに対して、簡単な品物を用意するケースも多く見られます。葬儀業界では「心付け」や「お礼の品」と呼ばれ、500円~1,000円程度の菓子折りやタオルセットなどが一般的です。

品物は、受付開始前や式終了後など、タイミングを見て手渡すのが自然です。受付担当者が複数いる場合は、それぞれに同等のものを用意し、配慮の差が出ないように注意します。現金を渡す場合は、不祝儀袋ではなく白い封筒に「御礼」などと記載するのが適切です。

手紙やメッセージで伝える(後日)

当日の慌ただしさの中で十分にお礼ができなかった場合や、あらためて丁寧に感謝の気持ちを伝えたい場合は、手紙やメッセージを活用する方法もあります。

便箋に手書きで記した手紙は、気持ちが伝わりやすく、丁寧な印象を与えます。一方で、近しい友人や同僚などには、LINEやメールなどカジュアルな連絡手段でも問題ありません。内容に注意し、礼儀を損なわない表現を心がけることが大切です。

実際のお礼の文例(口頭/LINE・手紙)

お礼の言葉は、形式にとらわれすぎず、相手との関係性や立場に応じて選ぶことが求められます。ここでは、口頭・LINEやメール・手紙それぞれのケースで使える文例を紹介します。

口頭でのお礼(式当日・後日)

式当日:

「本日はお忙しい中、受付をお引き受けいただきありがとうございました。とても助かりました。」

後日会った際:

「先日は葬儀の際にお手伝いくださり、ありがとうございました。無事に終えることができ、感謝しております。」

丁寧な口調と一礼を添えることで、より誠意が伝わります。

LINE・メールでのお礼(友人・同僚など)

例文:

「先日は葬儀で受付を引き受けてくださり、ありがとうございました。私たち家族だけでは対応しきれなかった部分を支えていただき、とても助かりました。」

カジュアルな連絡手段でも、文体はややフォーマルに保つのが適切です。句読点や改行を適切に入れ、読みやすさにも配慮します。

手紙・お礼状の文例(形式的・丁寧に)

例文:

拝啓

先日の葬儀に際しましては、受付をお引き受けくださり、誠にありがとうございました。

ご多用の中ご協力を賜り、無事に式を終えることができましたのも、ひとえに皆様のお力添えの賜物と感謝申し上げます。

今後とも変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

手紙の場合は、時候の挨拶を省略し、簡潔に感謝の意を表すことが一般的です。親族や目上の方など、形式を重んじる相手には特に効果的です。

地域による違いと気をつけたいポイント

葬儀に関する慣習やお礼の方法は、地域や宗教、家族構成によって異なる場合があります。全国共通のマナーも存在しますが、地域性を無視した対応は思わぬ誤解や不快感を招くこともあるため、事前の確認が重要です。

お礼の有無や方法に地域差がある

都市部では簡素なやり取りが主流になっている一方で、地方では明確な「お礼の品」や「現金での心付け」が慣習化しているケースもあります。特に親族や近隣住民が多く集まる地域では、「受付には必ず品物を渡す」といった暗黙のルールが存在することもあります。

このような違いは、葬儀社のスタッフや年配の親族が把握している場合が多いため、不明点があれば事前に相談することが有効です。

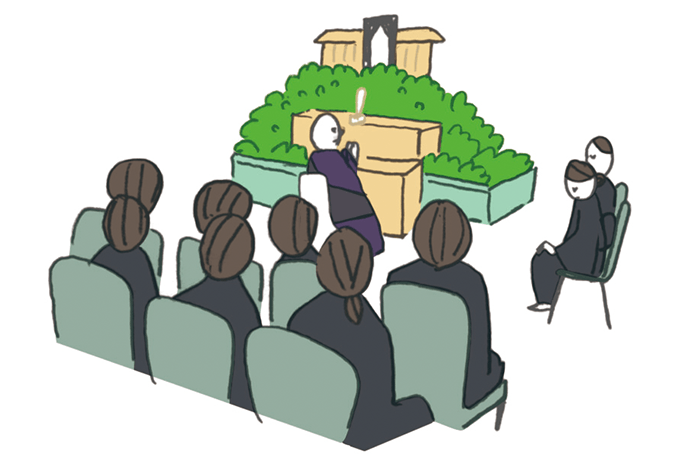

宗派や葬儀の形式にも配慮が必要

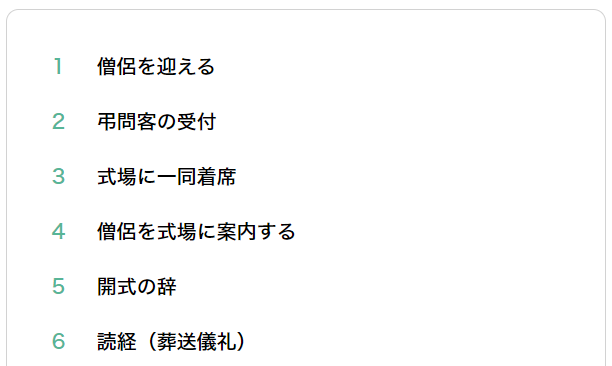

仏式・神式・キリスト教式・無宗教など、葬儀の形式によって式の流れや雰囲気は大きく異なります。それに伴い、受付の役割やお礼の位置づけも若干変わることがあります。

たとえば、仏式では葬儀後の「忌明け」にお礼状を添えてあらためて感謝を伝える場合があり、これが重要な儀礼の一部となっている地域もあります。

形式や宗派の違いに応じて、お礼のタイミングや表現にも適切な配慮が求められます。

内輪の常識が外部に通用しないこともある

親族内や地域の間で慣習化していることでも、外部の人から見ると不明確な場合があります。「今まではこうしていたから大丈夫」と思っていても、相手にとっては不親切に感じられるケースもあるため注意が必要です。

特に、受付を友人や職場の同僚に依頼する場合は、形式よりも気遣いと説明の丁寧さが重要になります。

よくある質問(FAQ)

ここでは、葬儀の受付・手伝いに関するお礼でよくある疑問をまとめています。状況に応じた判断の参考としてご活用ください。

-

Q1. 受付をお願いした人に、必ず品物を渡す必要はありますか?

-

A. 地域や慣習によって異なりますが、必ずしも「渡さなければならない」という決まりはありません。ただし、労力に対する感謝を形で示すことは、一般的なマナーとして受け入れられています。迷った場合は、簡単な品物か現金を用意しておくと安心です。

-

Q2. 親族が手伝ってくれた場合もお礼は必要ですか?

-

A. 親族であっても、明確な役割を担ってくれた場合は何らかの感謝の気持ちを伝えるのが望ましいとされています。形式的な品物ではなく、口頭での丁寧な言葉や後日のあいさつで十分な場合もあります。家族間の話し合いで対応を統一することが重要です。

-

Q3. お礼のタイミングを逃してしまいました。後日でも問題ありませんか?

-

A. 問題ありません。後日でも丁寧に伝えることで、誠意は十分に伝わります。手紙やメッセージなど、時間が経っていても気持ちを込めて伝えることが大切です。タイミングよりも、きちんと対応する姿勢が重視されます。

-

Q4. 手伝いへのお礼に現金を渡すのは失礼ですか?

-

A. 現金でのお礼(心付け)は、一部の地域や年代では受け入れられており、特に受付係に対して渡す例もあります。ただし、関係性や地域性によってはかえって戸惑いを与える可能性もあるため、金額や表現には注意が必要です。封筒の表書きは「御礼」または「志」とするのが一般的です。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。