葬儀後に香典を渡してよい?表書きや金額相場から弔問・郵送のマナーまで解説

やむを得ない事情で葬儀に参列できず、当日に香典が渡せない場合は、後日香典を渡して弔意を示すことができます。葬儀後に香典をどのように扱うべきか悩む方に向けて、正しい渡し方や表書きの書き方、包む際の注意点を詳しくご紹介します

香典は葬儀後に渡してもよい?

葬儀に参列できない場合、葬儀後に香典を渡すことは一般的なマナーとして認められています。

遠方在住や仕事の都合など、やむを得ない事情によって葬儀に参列できない場合、香典を後日渡すことは問題ありません。

ただし、遺族への労りと故人への弔意を形で示すためにも、葬儀からできる限り日をあけずに渡すことが望ましいです。

郵送する場合、故人が三途の川に着く日と考えられている「初七日」までに、訪問して直接渡す場合は来世への行き先が決まるとされる「四十九日」までに届くように送るのが目安です。

家族葬では香典辞退の可能性があるので注意

近年増加している家族葬では、香典返しの負担を軽減するため、遺族が香典を辞退するケースが多いです。

一般葬でも、同様の理由から香典を辞退している可能性があります。

そのため、香典を葬儀後に渡したい場合であっても、事前に遺族の意向を確認しておく必要があります。

万が一香典を辞退している場合は、香典以外の負担にならない形で弔意を表現する方法を考えましょう。

たとえば、葬儀に間に合うように弔電を送ったり、後日ご遺族の都合がよい日に弔問に伺ったりする方法があります。

ただし香典と同じく、弔電や弔問、他の供物の受け取りを辞退されている場合は、遺族の意向を尊重して対応を控えましょう。

たとえ香典辞退の場合でも、故人を偲ぶ気持ちを伝える方法はあります。

供物の受け取りを一切お断りされていたとしても、何より大切なのは遺族の気持ちを尊重することが一番のマナーです。

大切なのは気持ちであるため、遺族の意向を確認のうえ、適した弔意表現を考えましょう。

・供花や供物を送る

・後日弔問して弔意を示す

・お悔やみの手紙を送る

・今後もお力添えさせていただきたく存じます。

・お気持ちは充分にお受け止めいたしました。

・お悔み申し上げます。

・残念でなりません。

※いずれの方法も、辞退されている場合は遺族の意向を尊重しましょう。

家族葬における香典のマナーはこちら

直接渡すか郵送するかを選択する

葬儀当日に香典を渡せない場合、遺族の住まいまでの距離やご自身の都合を考慮し、弔問して直接渡すか郵送するかを判断する必要があります。

どちらの方法を選択する場合も、遺族の負担にならないよう返礼品は辞退する旨を伝えることが望ましいです。

葬儀後に渡す香典の正しい書き方

香典には正しい書き方があります。ここでは、表書き・中袋・裏面それぞれの正しい書き方を解説します。

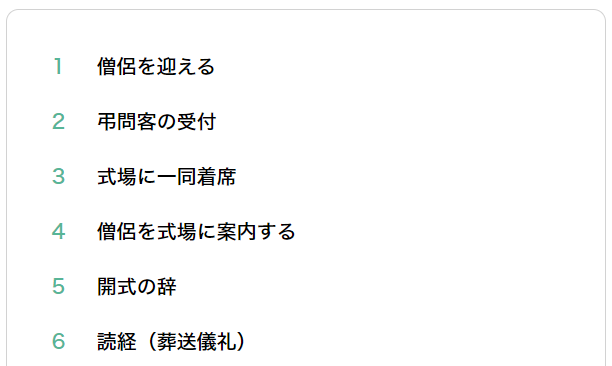

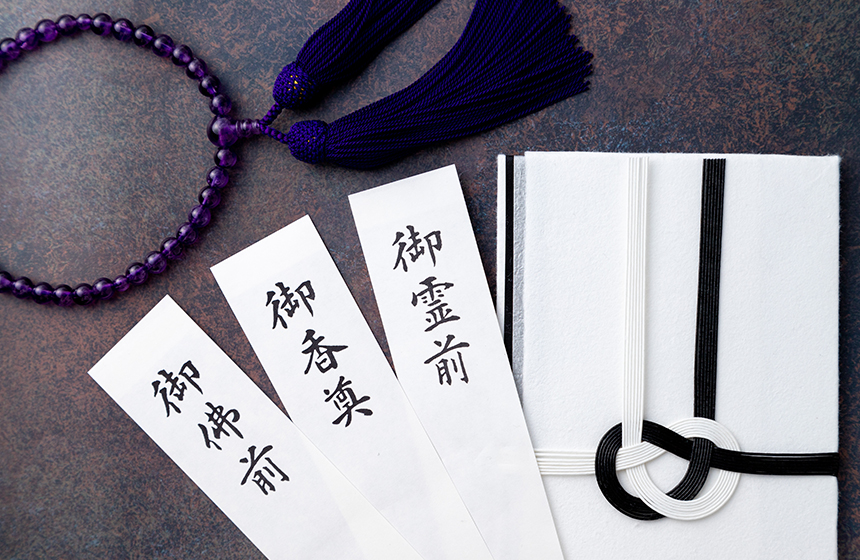

表書き:宗教に応じた適切な表現を選ぶ

| 宗教 | 表書き | 特記事項 |

|---|---|---|

| 仏式 | ・御霊前 ・御仏前 ・御香典 |

・四十九日以内は「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」と使い分ける |

| 神道 | ・御玉串料 ・御榊料 ・神饌料 |

・仏教用語(御仏前など)は絶対に使用しない ・白色・無地の不祝儀袋を使用する |

| キリスト教 (カトリック) |

・御ミサ料 ・御霊前 ・御花料 |

・仏教を思わせる不祝儀袋を避ける |

| キリスト教 (プロテスタント) |

・献花料 ・忌慰料 |

・「御霊前」は使用できない ・仏教を思わせる不祝儀袋を避ける |

香典の表書きは、宗教や宗派によって書き方が異なります。

誤った書き方をしないためにも、事前に故人・遺族の宗教・宗派を確認しましょう。

宗教・宗派によって使用してはいけない言葉もあります。

たとえば、浄土真宗では亡くなった人はすぐに仏になるという考え方があるため、一般的な「御霊前」は不適切であり、「御仏前」が正しい書き方に当たります。

また、地域による慣習の違いも考慮し、必要に応じて葬儀社や寺院に確認を取ることが推奨されます。

なお、宗教・宗派がわからない場合は、宗教・宗派に関わらず使用できる「御香典」や「御香料」といった表書きにするとよいです。

中袋:金額と差出人の情報を記入する

金額は中袋表面の中央に「金壱萬圓也」のように漢数字で記載します。

数字の頭には必ず「金」をつけることがマナーです。

裏面の左下には氏名と住所を記載します。

住所を省略せずに記入し、氏名は楷書で丁寧に書きましょう。

故人が会社の同僚の場合は社名を併記し、夫婦連名とする場合は夫の名前を中央右に、妻の名前を左に記入します。

裏面:中袋の有無で記入内容を変える

裏面の記入有無は、香典袋に中袋が付いているかどうかによって変わります。

中袋付きの香典袋の場合、裏面への記入は一切不要であり、すべての情報は中袋に記入することが正しい作法です。

一方、中袋がない香典袋の場合は、裏面左下に金額と氏名、住所を漏れなく記入します。

連名の場合は、裏面でも中袋と同様の配置で記入し、4名以上の連名となる場合は代表者名に「外○名」と付記します。

葬儀後に渡す香典を書く時の注意点

香典を書く際は、下記2つのポイントに注意しましょう。マナーを守って香典を書くことは、故人・遺族への弔意を示すためにも大切です。

筆ペンまたは毛筆を使用する

表書きや名前は必ず筆ペンか毛筆で書きます。

鉛筆やボールペンの使用は、不適切とされています。

ただし、中袋の住所記入のみは例外です。

筆ペンや毛筆では書きにくいため、読みやすさを重視してボールペンの使用が認められています。

文字の大きさは表面をもっとも大きくし、次に金額、氏名の順で徐々に小さくするのが基本です。

弔意を表す薄墨で書く

葬儀後に渡す香典は、濃い墨ではなく薄墨で書くことがマナーとされています。

なぜなら、薄墨は「悲しさの涙で字が薄くなった」ことを意味するためです。

よって、香典を書く際は必ず薄墨を使用し、故人への弔意と悲しみの気持ちを表現しましょう。

ただし、文字がかすれて読めないほど薄くならないよう注意が必要です。

薄墨といえど、読みやすい適切な濃さを保つ必要があります。

葬儀後の香典を包む時の注意点

香典を包む時には、4つのポイントがあります。

このポイントを押さえることで、故人・遺族に失礼がなく、弔意を表せます。

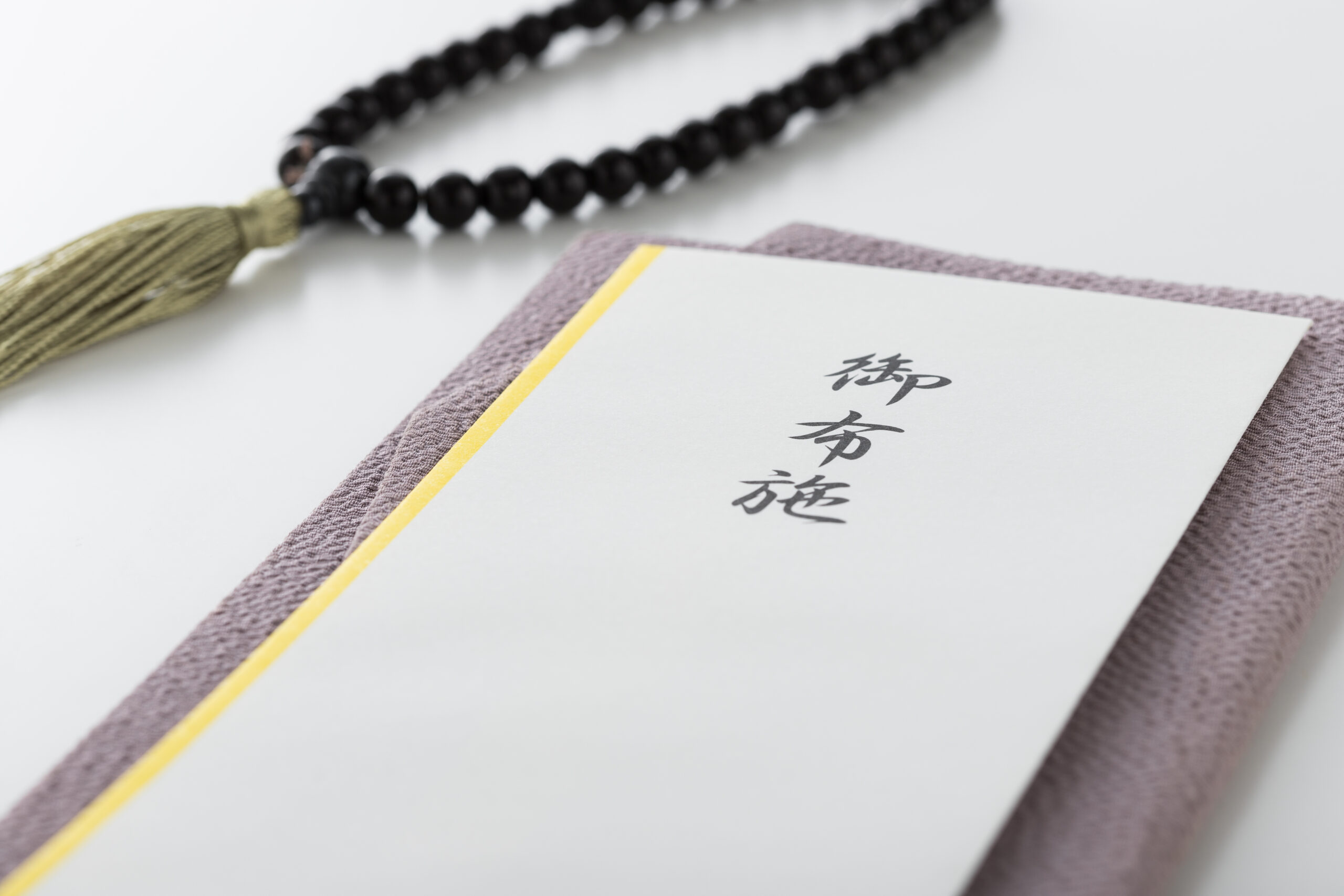

不祝儀袋に包んで渡す

香典袋は、「不幸が繰り返されない」という願いを込めて、結び切りの水引きが使用されているものを選びます。

この点も宗教・宗派が関係するため、故人・遺族の宗教・宗派に応じた適切な表書きが印刷された正式な不祝儀袋を使用してください。

直接渡す際は袱紗に包んで持参します。

袱紗に包むことで汚れやシワを防ぐことが可能です。

きれいな状態で香典を渡すことは、故人への敬意を示すことにもつながります。

新札は故人への配慮から避ける

香典に包む紙幣には、新札の使用は避けましょう。なぜなら、新札の使用は故人の死を予期して準備していたという誤解を生んでしまう可能性があるからです。

また、古札でも破れていたり汚れていたりするものは遺族に対して失礼に当たります。古札の中でも、汚れや破れがない状態のものを香典として用意する必要があります。

なお、香典袋にお札を入れるときは、香典袋の表面に対して「下向き」かつ「裏側」になるように揃えて入れます。

お札の人物が裏向きになるように入れることは、故人への弔意を表す方法であり、さらに、香典を受け取った遺族がお札の金額を確認しやすくなります。

縁起を考えて4、9、偶数は使用しない

4(死)や9(苦)を連想させる数字は不適切とされるため、これらを含む金額は避ける必要があります。

また、偶数は「縁が切れる」という意味合いがあるため、奇数の金額を選ぶようにしましょう。

故人との関係性に応じた金額を選ぶ

上記のマナーを守り、香典には故人との関係性に応じた金額を包みます。

一般的な知人や友人の場合は、5,000円から10,000円が標準的な相場です。恩師や上司など目上の方の場合は、通常より多めの金額を包むことが望ましいです。

過去に先方から香典を受け取ったことがある場合は、その金額を参考に同程度の額を包めば問題ありません。

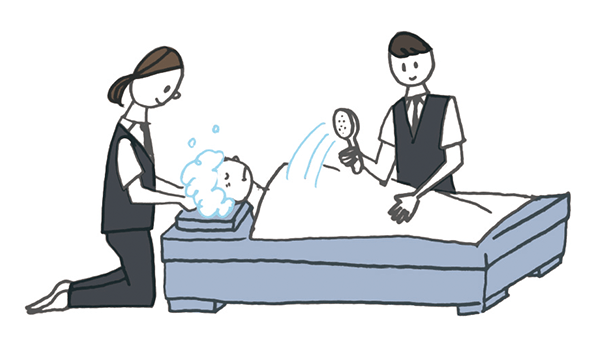

葬儀後に香典を渡すマナーとポイント 5つ【直接渡す場合】

香典を渡す際にもマナーがあります。

まずは、葬儀後に直接香典を渡す場合のマナーとポイントをみていきましょう。

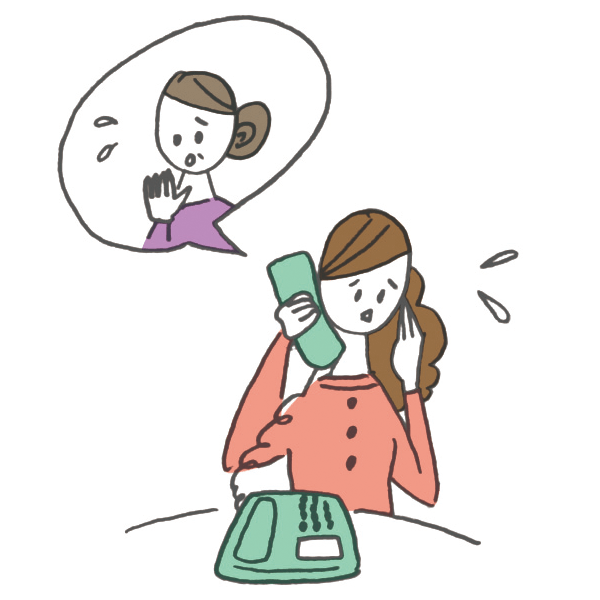

事前に連絡をして訪問時期を決める

香典を渡すタイミングは、遺族の都合を優先し、必ず事前に電話で訪問して問題ないかを確認しましょう。

電話で伝える内容や訪問のタイミングは、遺族に無理のないよう、できる限り配慮することが大切です。

遺族の都合を優先したうえで、葬儀の翌日あるいは数日以内に渡せなかった場合は、マナー違反とはなりません。

チェックポイント

- 自身と故人との関係を説明し、香典持参の旨を伝える

- 返礼品辞退の意向を事前に伝える

- 訪問時間の目安(15分程度)を伝える

- 仏教の場合、葬儀から3日後~四十九日法要までの間に訪問する

マナーある服装・身だしなみで訪問する

訪問する際の服装は落ち着いたものを選び、装飾品は控えめにするなどのマナーを守りましょう。

弔問は故人を偲び遺族にお悔やみの言葉を伝えることであるため、訪問者が華やかに着飾る必要はありません。

ただし、葬儀に参列するわけではないため、喪服は避けて黒やダークグレーなど落ち着いた暗い色の平服を着用します。

香典は汚れやシワがつかないように、必ず袱紗に包んで持参するのがマナーです。

チェックポイント

- 喪服は避け、黒や濃紺やグレーなど落ち着いた色の平服を着る

- 鶯色・紫・青・緑などの寒色系袱紗を用意する

- アクセサリーや化粧は最小限に抑える

- 宗教に応じて数珠などを準備する

- 香典袋の状態(シワ・汚れ)を確認する

香典を渡すタイミング

自宅に上がらず玄関先で渡す際は、お悔やみの言葉を伝え簡潔に話をした後に香典を渡します。

遺族から促された場合はお線香をあげ、その後に香典を渡すのが一般的な流れです。

ただし、こちら側から自宅に上がってお線香をあげたいと伝えることはマナー違反に当たります。

遺族から促されない限りは、玄関先でやり取りをしましょう。

チェックポイント

- 遺族の促しを待ってお線香をあげる

- 香典は必ず両手で丁寧に扱う

- 香典は表書きが読める向きに置く

お悔やみの言葉の伝え方・表現に注意する

香典を渡す前にお悔やみの言葉を伝えますが、この時に使ってはいけない言葉や聞くべきではない話題があります。

この点を守らないと遺族に対して失礼であるため、事前に頭に入れておきましょう。

故人を偲ぶ言葉は簡潔に述べ、遺族の心情に配慮した表現を選びましょう。

チェックポイント

- 重ね言葉や死を連想させる直接的な表現は必ず避ける

- 病状や死因については触れない

- 世間話は控え故人の思い出話は簡潔にとどめる

- 遺族の様子に応じた言葉を選ぶ

返礼品辞退を伝え、遺族への配慮を心がける

返礼品やお茶、茶菓子などは断り、葬儀を終えたばかりの遺族への負担を考えて配慮しましょう。

返礼品を辞退する旨は、事前に連絡した際に伝えておくと確実です。

そして、親しい間柄であっても、他の訪問者が来る可能性や遺族の疲労を考慮し、手短に用事を済ませると親切です。

チェックポイント

- 滞在時間は15分程度を目安とする

- 過度な労いの言葉は避ける

- 次回の訪問予定には触れない

葬儀後に香典を渡すマナーとポイント3つ【郵送する場合】

香典を郵送する際のマナーとポイントを押さえておくと、弔問に行けない場合や弔問を辞退されている場合もきちんと弔意を示せます。

直接お悔やみの言葉を伝えられない分、しっかりとマナーを守って弔意を表現しましょう。

遺族に事前確認をする

郵送の場合も、郵送の手続きを進める前に遺族に香典の受け取り可否を必ず確認しましょう。

何にも確認せずに一方的に香典を郵送してしまうと、遺族に迷惑がかかってしまう可能性があります。

また、遺族側に香典辞退の意向がある場合は、その気持ちを尊重して無理に送付せず、弔電やお供物など他の対応を検討しましょう。

チェックポイント

- 送付先の住所と宛名を正確に確認する

- 故人との関係性を説明する

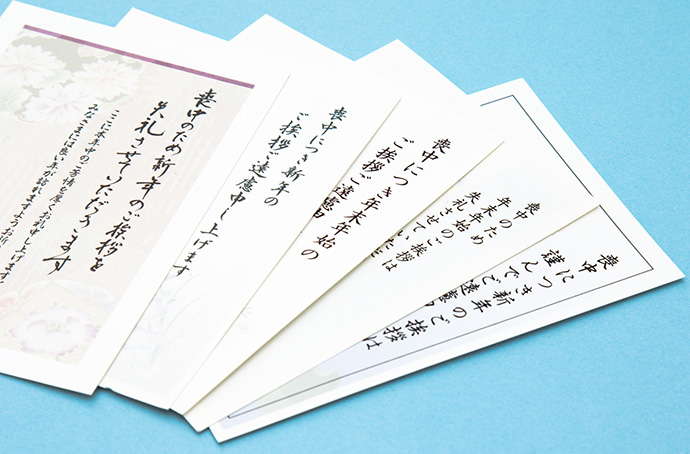

添え状を同封する

添え状には白の便箋を使用し、縦書きで簡潔なお悔やみの言葉と香典を郵送する理由を記します。

直接言葉で伝えられない分、重ね言葉や忌み言葉にはとくに気をつけて、遺族への労いの気持ちを適切に表現しましょう。

チェックポイント

- 葬儀不参列の理由を説明する

- 重ね言葉は使用しない

- 文面を1枚に収める

- 宗教・宗派に応じた表現を使用する

現金書留で早急に送る

香典の郵送は、現金書留での送付が必要です。現金書留以外の方法で現金を送付すると、法律に抵触してしまいます。

郵送のタイミングは葬儀から1週間以内を目安とし、万が一の場合に備えて追跡番号は控えておきましょう。

チェックポイント

- 香典袋を折り曲げずに梱包する

- 到着確認の電話はしない

葬儀後は直接または郵送で香典を渡せます!マナーを守って香典を供しましょう

何らかの事情で葬儀に参列できなかった場合、葬儀後に香典を渡しても問題ありません。

葬儀後、遺族側の都合を考慮したうえで、できる限り早めに香典を渡すようにしましょう。

葬儀後であっても香典を書くとき・包むとき・渡すときのマナーはしっかりと守ることが大切です。

そのような小さな気遣いが、遺族に対して故人を偲ぶ気持ちを示すことにつながります。

「お葬式のむすびす」は、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお創りします。

事前のご相談から市役所の手続きや相続など葬儀後のサポートまで、すべて自社社員がお手伝いいたします。郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。