【チェックリスト】お葬式の持ち物は?基本マナーや状況により持っていくものを紹介

お葬式に参列する際は、数珠やハンカチ、香典・袱紗など用意すべき持ち物があります。

この他にも、状況によってあると便利なものや、喪主として準備が必要な持ち物もあるため、当日忘れないようリストアップしておくとよいでしょう。

具体的に必要な持ち物がわからない方に向けて、お葬式における基本の持ち物や、状況・立場別の持ち物をチェックリストとあわせてご紹介します。

【基本マナー】お葬式の持ち物チェックリスト

お葬式に持参する持ち物は、数珠をはじめとしていくつかあります。

事前に必要なものをチェックしておくことで、急にお葬式を執り行う、あるいは参列することになっても慌てずに準備ができます。

数珠 (じゅず)

数珠(念珠、誦珠)は仏式のお葬式に必須の持ち物です。

数珠には宗派ごとに珠(たま)の色や素材・房の数が細かく決まっている「本式数珠」、宗派を問わず使える「略式数珠」、男性用や女性用のものなどさまざまな種類があります。

昨今では、本式数珠よりも略式数珠が使われるケースが主流になってきています。

自分が信仰している宗派の本式数珠を持っている場合、宗派の違うお葬式に参列する際に持参してご焼香しても問題ありません。

ただし、ファッション用途で着けるパワーストーンなどを用いたブレスレットを、数珠の代わりに持参することはマナー違反です。

これらはあくまでもファッション小物であり数珠の代用にはなりません。

カジュアルな印象を与えるため、お悔やみの場であるお葬式には適しません。

| 選び方のOK例 | 選び方のNG例 |

|---|---|

| ・自身の宗派に合わせた本式数珠 ・宗派を問わず使える略式数珠 |

・ファッション用途のブレスレット |

ハンカチ、ティッシュ

ハンカチは、穢れのない清浄な色とされる「白色」のシンプルなものを選びましょう。

黒やグレーなど落ち着いた色味のものも、ブラックフォーマルの小物として許容される傾向にあります。

素材は、吸収性がよく使いやすい木綿(コットン)や麻がおすすめです。

タオル地のハンカチは普段使いのカジュアルな印象があるのでお葬式には適しません。

また、柄や装飾が大きく目立つものは、カジュアルな印象やおしゃれをしているように見えてしまうため、基本的に無地のシンプルなものが適しています。

ティッシュはそのままバッグに入れても問題はありませんが、可能であれば黒や白などの落ち着いた色のティッシュカバーに入れることをおすすめします。

キャラクターが描かれているものや道端で配られるチラシ入りのティッシュなどは避けましょう。

| 選び方のOK例 | 選び方のNG例 |

|---|---|

| ・白色、黒やグレーなど落ち着いた色合い ・木綿、麻素材 ・シンプルかつ控えめなデザイン ・やや小ぶりなサイズ |

・赤や黄色など明るく派手な色 ・タオル地や絹 ・レースや柄が目立つ派手なデザイン ・大判サイズ |

財布

お葬式に参列する際、女性は小ぶりなバッグを使うため、お財布のサイズもバッグに入るものを選びましょう。

男性は基本的にバッグを持たないため、ジャケットなどのポケットに入るお財布を選びましょう。

普段大きめの長財布を使っている場合は、お葬式のときだけコンパクトなものを使うことをおすすめします。

なお、お葬式では財布を使うことはないため、財布の中の現金やクレジットカードは最低限で問題ありません。

香典・袱紗(ふくさ)

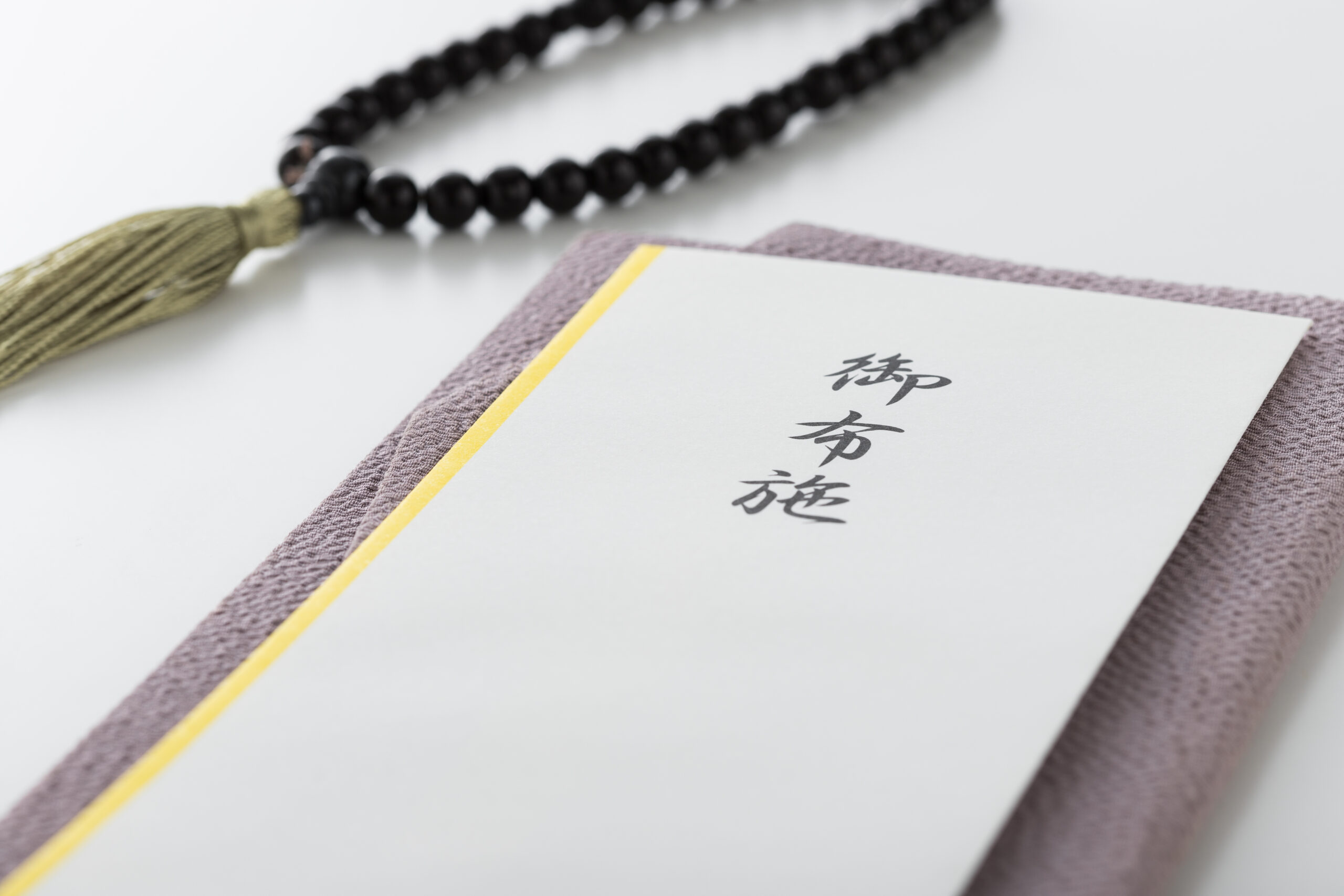

香典は故人への供養の気持ちを表すものです。持参する際は袱紗に包み、香典袋が汚れたり折れたりするのを防ぎましょう。

袱紗とは、冠婚葬祭でお渡しするご祝儀、香典やお布施を包むための方形の儀礼用絹布です。

お葬式では弔事にふさわしい寒色系の紫、紺、グレー、深緑といったものを選びましょう。

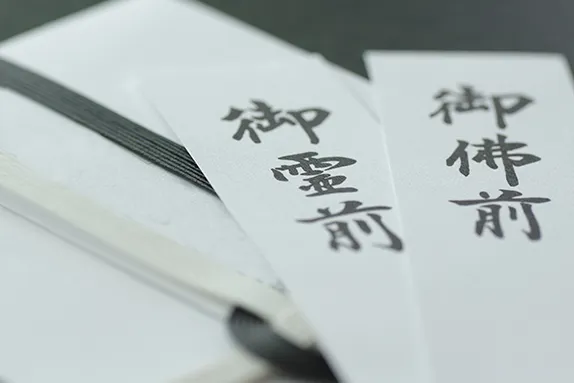

香典袋は白黒、黄白、銀白の水引がついたものを選びます。

表書きには「御霊前」や「御香典」と書きます。

包む金額については、故人との関係性や地域の慣習に応じた金額を入れることがマナーです。

香典は、喪主や遺族の意向によってあらかじめ「御香典は辞退させていただきます」と伝えられるケースもあります。

その場合は、喪主・遺族の意向に従って香典は控えましょう。

| 選び方のOK例 | 選び方のNG例 |

|---|---|

| 紫、紺、グレー、深緑など寒色系の落ち着いた色 | オレンジや黄色など暖色系の明るい色 |

家族葬の香典マナーについて詳しくはこちら

葬儀後の香典の渡し方マナーについ詳しくはこちら

お葬式で持つ袱紗(ふくさ)とは?マナーについて詳しくはこちら

【状況により必要】お葬式の持ち物チェックリスト

お葬式の日の天候や荷物の量、場所によって必要になる持ち物もあります。

以下のチェックリストを参考に場合は持参しましょう。

タオル

ハンカチやティッシュとは別に、汗をかいたときや、雨・雪などで衣服や持ち物が濡れたときなどにタオルがあると便利です。

お葬式当日に雨や雪が降っていたり、猛暑の時期はタオルも用意しておきましょう。

なお、濡れたタオルを持ち運ぶことも考えて、ビニール袋やジッパー付き袋などに入れておくと、他の持ち物が濡れることがなく安心です。

【こんな状況であると便利】

・汗をかきやすい夏場のお葬式

・雨や雪で持ち物が濡れてしまったとき

折りたたみ傘

晴雨兼用の折りたたみ傘であれば、雨の日はもちろん、日差しが強い日にも役立ちます。

天気が不安定な日や天候が変わりやすい季節のお葬式に参列するときは、急な天候の変化にも対応できます。

お葬式に持って行く折り畳み傘は、派手な色や柄つきのものではなく、フォーマルな喪服に合わせて黒や紺など落ち着いた色のものを選びましょう。

【こんな状況であると便利】

・天候が変わりやすい季節

・雨が降るか判断しにくい天気のとき

・日差しが強い日

エプロン

エプロンは、お葬式のお手伝いや食事の準備をする際に衣服を汚さないために必要です。

とくに故人の親族は、お葬式の当日になってお手伝いを頼まれることもあります。

お手伝いをすることが決まっている場合だけでなく、急に頼まれた場合にも備えて持っていくと安心です。

エプロンは清潔感がある白色のもの、もしくは喪服に合わせて黒や紺、グレーなどの落ち着いた色味のものを持参しましょう。

エプロンはお葬式の式中に身につけるものではありませんが、衣服の上に着用するものなので、お葬式の場にふさわしいシンプルかつ無地のものを持参しましょう。

【こんな状況であると便利】

・通夜、葬儀の当日にお手伝いする場合

・頼まれてはいないが、お手伝いする可能性がある場合

サブバッグ

サブバッグは、香典返しの返礼品を受け取る際など、荷物が増えたときに役立ちます。

女性のフォーマルバックでは荷物が入り切らない場合が多いので、サブバッグを準備しておくと便利です。

フォーマルバッグと同様に、サブバッグもなるべく黒色のシンプルなデザインのものがお葬式の場に適しています。

また、サブバッグの代わりに風呂敷やマイバッグなどを使っても構いません。

自分が持っているバッグの中で、できる限りシンプルなデザインのものを持参しましょう。

【こんな状況であると便利】

・香典返しの返礼品や荷物が増えたとき

・タオルや折り畳み傘など、フォーマルバッグに入らない持ち物があるとき

老眼鏡

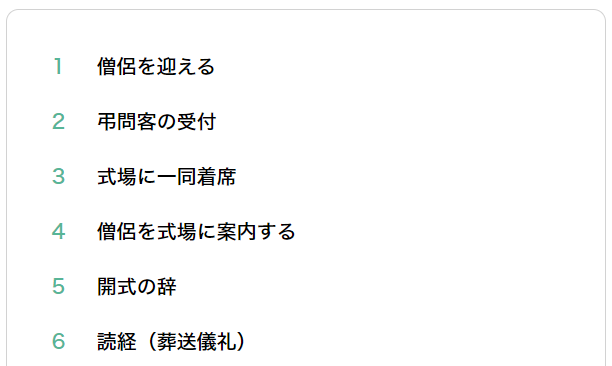

老眼鏡は受付の記帳や、式次第を確認する際に役立ちます。

普段から老眼鏡を使っている方は、忘れずに持参しましょう。

【こんな状況であると便利】

・受付で名前や住所を書くとき

・式次第を確認するとき

着替え

遠方から参列する方で長時間の移動がある場合などは、着替えがあると便利です。

喪服を着たまま長時間移動すると、シャツやズボンにシワや汚れがついて、身だしなみが崩れてしまう可能性があります。

汗をかきやすい夏場や、天候が不安定な時期なども着替えがあると安心です。

お葬式は故人と最後のお別れをする大切な場であるため、清潔な身だしなみで参列できるように心がけましょう。

【こんな状況であると便利】

・葬儀会場までの移動時間が長いとき

・汗をかきやすい夏場や突然の豪雨が発生しやすい時期

宿泊に必要なもの (泊まりの場合)

| 宿泊を伴う場合の主な持ち物 |

|---|

| ・喪服以外の服(普段着、宿泊時の部屋着など) ・日用品(アメニティにないもの) ・ガジェット類(充電器、モバイルバッテリーなど) |

遠方からの参列で宿泊を伴う場合は、宿泊日数に合わせて普段着や日用品、ガジェット類を持っていきましょう

【男女別】お葬式の持ち物チェックリスト

男女によって、お葬式の持ち物も変わってきます。

とくに、女性は男性よりも持ち物が多くなりやすいため、当日になって慌てないために必要な持ち物を事前にチェックしておきましょう。

男性の持ち物

| 持ち物 | 補足 |

|---|---|

| 数珠、香典、袱紗、ハンカチ、ティッシュ、財布 | 喪服のポケットに入れる |

お葬式のとき、男性は基本的にバッグを持ちません。

「基本マナー 」で紹介したように、数珠や香典、袱紗、ハンカチ、ティッシュ、財布などはポケットに入れて参列します。

遠方からの参列で着替えが必要な場合や、折りたたみ傘など天候や状況に応じて荷物が増える場合はバッグを使いましょう。

お葬式でつけるネクタイのマナーについて詳しくはこちら お葬式におけるネクタイピンのマナーについて詳しくはこちら

女性の持ち物

| 持ち物 | 補足 |

|---|---|

| サブバッグ | 数珠やハンカチなど必需品以外のものを入れる |

| メイク用品 | メイク直しの場面を想定して持っていく |

| 黒ストッキング | 予備のストッキングとして持っていく |

| 黒の手袋 | 急な葬儀でネイルを隠したい場合などに使う |

女性は男性に比べて荷物が多くなりやすいため、メインのフォーマルバッグとは別にサブバッグがあると便利です。

メイク用品や予備の黒ストッキングなどは、メインのバッグではなくサブバッグに入れて持ち運びましょう。

お葬式は故人が主役のため、参列者は控えめな装い・メイクが鉄則です。

しかし、汗をかきやすい夏場の式や涙を流した際などには、メイクが崩れてしまう可能性もあります。

そのため、いつも使っているメイク用品を持っていけば、お直ししたい場面で役立ちます。

また、ストッキングは破れやすいため、念のために替えがあると安心です。

黒の手袋はネイルを落とせなかったときに活用できます。

お葬式におけるメイクのマナーについて詳しくはこちら

葬儀で履くパンプスの選び方について詳しくはこちら

【季節別】お葬式の持ち物チェックリスト

| 季節 | あると便利な持ち物リスト |

|---|---|

| 夏 | ・扇子 ・日傘 ・吸湿性の高いインナー ・暑さ対策グッズ など |

| 冬 | ・コート ・保温効果の高いインナー ・防寒用の手袋、マフラー ・使い捨てカイロ、防寒靴 など |

| 春・秋 | 薄手のコート、カーディガン など |

季節ごとに、持っておくと便利な持ち物もあります。

夏場は、暑さ対策に役立つセンスや日傘を持参したり、吸湿性の高いインナーを着たりするのがおすすめです。

暑さ対策用のグッズは、式の最中以外であれば体調管理を兼ねて使用して問題ありません。

一方で冬場は、防寒対策として礼装用のコート(可能な限り黒色)や、保湿効果のあるインナー、手袋やマフラー、使い捨てカイロなどがあると便利です。

防寒対策用の小物類も、喪服と合わせて黒色やダークカラーの落ち着いたものを選びましょう。

なお、雪が多い地域の場合、移動時の安全を考えて防寒靴やブーツ、長靴を履いても問題ありません。

春や秋は過ごしやすいものの、気温や天候が変わりやすい時期でもあるため、温度調節しやすいよう薄手の上着があると便利です。

【喪主向け】お葬式の持ち物チェックリスト

親族や参列者とは異なり、喪主ならではの持ち物があります。

喪主が必要な持ち物は、以下のとおりです。

| 喪主の主な持ち物 | 補足・具体例 |

|---|---|

| 印鑑 | 各種契約書にサインをするときに使う |

| 現金 | 火葬場で支払いを行う場合に使う |

| お手向け品 | 家族からの手紙、故人が好きだったもの、 故人から入れて欲しいと頼まれたもの など |

| 葬儀会場に飾りたいもの | 故人の趣味だったもの、棺に入れられないもの など |

| 音楽をかけたい場合の音源 | 故人が好きだった音楽のCD など |

印鑑は、葬儀関連の各種契約書へのサインなどで使います。

火葬場では現金での支払いが必要な場面もあるため、必要な金額を持参します。

お手向けの品は副葬品とも呼ばれ、棺の中に入れるものです。

棺には入れてよいものと入れられないものがあるため、葬儀社のスタッフに事前に確認しましょう。

棺に入れられないもので、故人の思い出深いものがある場合は、葬儀会場に飾る方法もあります。

また、腕時計や指輪といった貴金属は、火葬を終えてから遺骨と一緒に骨壺に納めることもできます。

そのほか、故人が好きだった音楽を流したい場合は、その音源などを持っていくことも可能です。

宗教や宗派、お葬式の形式によっても持ち物が変わるため、葬儀社との打ち合わせの段階で持ち物をリストアップしておくと当日の忘れ物を防げます。

お葬式の持ち物を用意するときの4つのポイント

お葬式は厳粛な場であることから、持ち物にもマナーがあります。

ここでは、マナーとあわせてお葬式の持ち物を用意するときのポイントを紹介します。

派手な色や華美なデザインのものは避ける

お葬式はお悔やみの場であり、あくまでも個人が主役です。

そのため、参列者がおしゃれをしたり華やかな装いで参列するのはマナーに反します。

したがって、持ち物はシンプルで落ち着いた色味のものを選ぶことがポイントです。

ブラックフォーマルを基準に選びましょう。

結婚指輪以外のアクセサリーや腕時計は外す

お葬式において参列者が着飾ることはマナーに反します。

アクセサリーは結婚指輪を除いて外すことが基本です。

光沢のある質感のものや、キラキラ光るデザインのアクセサリーは、おしゃれをしていると捉えられる可能性があります。

女性の場合、真珠やブラックオニキス、ジェットなどの一連ネックレスと1粒固定デザインのイヤリング(ピアス)は、お葬式でつけてよいとされています。

腕時計についても、時間を気にしているという意味があるため、式中は外しておきましょう。

数珠を持っていない場合でも、貸し借りは厳禁

数珠(念珠、誦珠)は、仏教において持ち主の分身と考えられている重要な法具です。

それゆえ、たとえ家族であっても貸し借りするのは厳禁です。必ず自分用の数珠を用意しましょう。

小物の購入が間に合わないときはレンタルを活用する

バッグや袱紗などの持ち物、喪服といったお葬式に必要なものの準備が間に合わないときは、レンタルサービスも活用できます。

レンタルするものの種類や数にもよりますが、比較的手頃な価格でレンタルできます。

レンタルサービスであれば、喪服や靴、アクセサリーなどお葬式に参列する際に必要なものを一式揃えられます。

近くに礼服を販売しているお店がなかったり、できる限り費用を抑えてお葬式に必要なものを揃えたい場合には、レンタルサービスの活用も検討してみてはいかがでしょう。

お葬式の袱紗に関するよくある質問

- 立場によってお葬式に必要な持ち物は違う?

-

必要です。弔事用、あるいは慶弔両用の袱紗を準備しておきましょう。

参列者と喪主の立場による、それぞれの主な持ち物は以下のとおりです。

喪主の場合、葬儀会社との手続きや火葬場への支払いなど、喪主ならではの対応が必要であるため、印鑑や現金、お手向けの品などの準備が求められます。参列者 喪主 【必須のもの】 ・数珠

・香典・袱紗

・ハンカチ、ティッシュ

・財布

【あると便利なもの】 ・タオル

・折り畳み傘

・エプロン

・サブバッグ など参列者の「必須のもの」「あると便利なもの」に加えて、以下の持ち物

・印鑑

・現金

・お手向けの品(副葬品)

・葬儀会場に飾りたいもの

・音楽をかけたい場合の音源 - 宗教や宗派によって必要な持ち物は違う?

-

数珠は仏式のお葬式でのみ必要な持ち物です。

数珠は仏式のお葬式で必要な持ち物です。

略式数珠であれば、宗派を問わず使用できます。

神式やキリスト教式など、仏教以外のお葬式では数珠を持って行く必要はありません。

但し、それらの宗教のお葬式に数珠をもって参列することはマナー違反にはあたりません。 - 持ち物以外で気をつけるべき服装のマナーは?

-

服装は基本的に準喪服(ブラックフォーマル)を着用するのがマナーです。

服装は基本的に「準喪服」を着用するのがマナーです。

遺族や喪主は一番格式が高い「正喪服」を着用することが正式とされます。

しかし、近年は葬儀の形式が変化し、家族葬を選ぶ人も増えたため、遺族・喪主問わず「準喪服」を選ぶケースが増えています。 - 荷物が多い場合はどうしたらいい?

-

サブバッグを用意することをおすすめします。

お葬式に参列する際、女性は小さめのフォーマルバッグ、男性はバッグを持たないため、持ち物は必要最低限にします。

遠方からの参列で着替えが必要な場合や、冬に防寒着を持つ場合など荷物が多くなるときは、サブバッグがあると便利です。

葬儀会場にクロークがある場合は、サブバッグを預けることができます。

お葬式で必要な持ち物はさまざま。忘れないようチェックリストを活用!

お葬式で必要な主な持ち物は、数珠をはじめ、香典、袱紗、ハンカチ、ティッシュなどです。

必要に応じて折り畳み傘やサブバッグなどを用意しておくと役立ちます。

また、喪主は印鑑やお手向けの品、葬儀会場に飾りたいものなどを持参します。

お葬式は急に日程が決まることが多いため、いざというとき慌てることがないよう事前に持ち物を把握し、当日はチェックリストも活用しながら準備を進めましょう。

お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。

事前のご相談から役所の手続き、相続、供養といった葬儀後のサポートまで、すべて自社社員の専門スタッフが対応いたします。

郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。