葬儀における女性の服装マナーを完全解説!必要な小物やNG例も紹介

葬儀は厳粛かつフォーマルな場であるため、服装のマナーを守って参列することが望まれます。女性は男性に比べて身につけるものが多く、事前に知っておくべき身だしなみのマナーも多くなります。葬儀における女性の服装マナーについてお悩みの方に向けて、喪服の種類から選び方、季節別の服装のポイント、小物や身だしなみのマナーについて解説しています。

葬儀における女性の服装・基本のマナー

| 基本のマナー | 基本のNG |

|---|---|

| ・身につけるものは基本的にすべて黒無地 ・肌の露出を控える ・色味の強いメイクやネイルはしない |

・一見して動物革とわかる素材はNG ・光沢のある生地はNG ・ボディラインを強調するものはNG |

葬儀に参列する際の服装は、故人への敬意と遺族への配慮を示すためにマナーを守って準備する必要があります。

性別にかかわらず、葬儀で身につけるものは「黒色」が基本です。

黒は東洋でも西洋でも「喪に服する」という意味があるため、葬儀で身につける色として適切と考えられています。

また、葬儀の主役はあくまでも故人なので、参列者が肌を極端に露出したり、キラキラと光るものを身につけたりして着飾ることはマナー違反です。

葬儀に参列するときの服装は、光沢感のない生地を使用した黒色の服装を選ぶ必要があります。

アクセサリーやメイクに関しても、光沢があるものやラメ・グリッターが入ったもの、明るく華やかな色合いは控えましょう。

素材については、毛皮やひと目で動物革とわかる爬虫類系の皮革、スエード加工などの「殺生」を連想させる素材は、葬儀の場には不適切です。

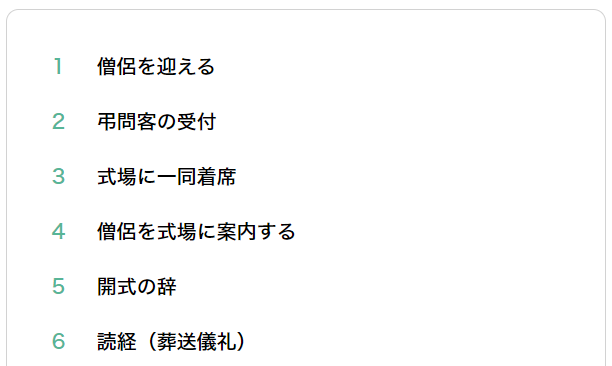

女性が葬儀で着る喪服の種類は3つ

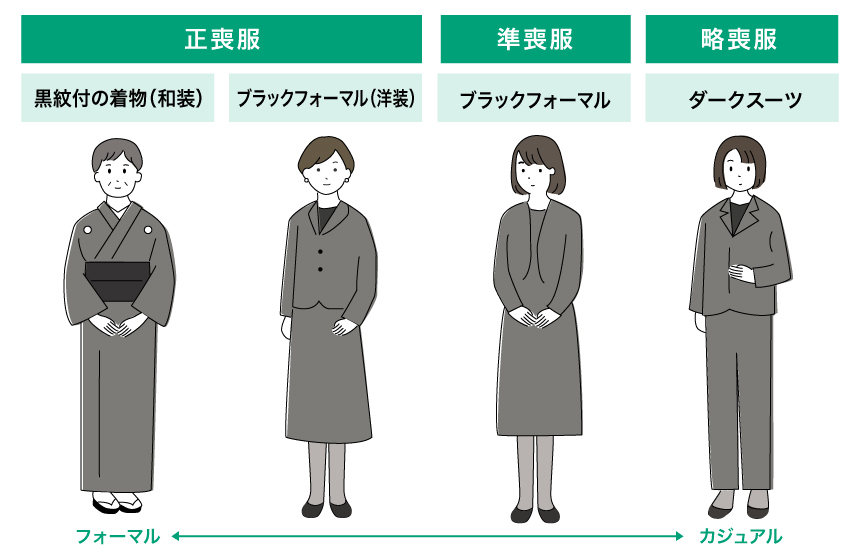

喪服の装いには3つの格式があり、もっとも格式の高いものが「正喪服」です。

女性がどの服装で葬儀に参列するべきであるかは、立場やシーンに応じて異なります。喪服の種類別に詳しくみていきましょう。

正喪服(正礼装)

正喪服(正礼装)はもっとも格式が高く、正式な場で着用される礼服です。

通常は、葬儀や告別式を執り行う喪主や喪主の配偶者、近親者など故人からの三親等までの親族が着用します。

正喪服には、和装と洋装があります。和装の場合は染め抜き五つ紋で黒無地の着物を身につけ、帯や帯揚げ、帯締めも着物と同様にすべて黒無地のものを選びます。

ただし、半襟や襦袢、足袋は白色でも問題ありません。

洋装の場合は、黒無地のワンピースやアンサンブルといったブラックフォーマルが該当します。

ジャケットやボレロがセットになっているデザインが一般的です。過度な露出を控えることが望ましいため、スカートの丈はひざ下〜くるぶし丈のものを選びます。

準喪服(準礼装)

準喪服(準礼装)は、正喪服の次に格式が高いもので、基本的に葬儀の参列者が喪服として着用するものです。

しかし、近年は葬儀の多様化により家族葬が主流になったことで、正喪服を持っていない方も増えています。

そのため、喪主や喪主の配偶者、近親者など三親等までの親族であっても、準礼装を着用することが多くなりました。

女性の場合、ブラックフォーマルと呼ばれる黒の光沢がないスーツやワンピース、アンサンブルなどを着用します。正喪服と同じく、スカートの丈はひざ下〜くるぶし丈のものを選びます。

ウールやポリエステルといった素材が多く使われています。

略喪服(略礼装)

略喪服(略礼装)は、準礼装のように漆黒ではなく、濃紺や濃いグレーのスーツやワンピースが該当します。 略喪服は、喪主から「平服」での参列を指定された場合や、急な訃報を受けて通夜に駆けつける場合などに着用します。

家族葬の服装についてもっと詳しくはこちら女性が葬儀での服装でどの種類がふさわしいか迷ったら?

葬儀に参列するときの服装は、故人との関係性や葬儀の形式を考慮して選びます。

迷った際は、近年の葬儀の多様化から喪主や遺族なども着用することが多い「準喪服」がもっとも無難な選択です。

また、参列者は喪主より格式が高い礼服を選ばないこともマナーです。

準喪服で参列すればこのマナーもしっかりと守れます。

訃報連絡に「平服」の指定がある場合は、略喪服で問題ありません。

ただし、葬儀でいう平服は単なる普段着ではなく、「正喪服や準喪服ほどかしこまらない服」という意味です。

たとえ身内のみの家族葬であっても、普段着はカジュアルすぎて葬儀の場にふさわしくないため、黒や濃紺、濃いグレーなどダークカラーのスーツやワンピースを着用しましょう。

服装が周りの人から浮いてしまわないか心配な場合は、同じ葬儀に参列する予定がある人に確認するのも一つの方法です。

【季節別】葬儀における女性の服装ポイント

ここでは、季節別に葬儀における女性の服装のポイントをお伝えしていきます。

冬の服装のポイント

冬の葬儀では防寒対策をしつつ、格式を保つことが求められます。 喪服は、可能であれば冬用の厚手のものを選び、礼装用のコートやジャケットを着て防寒しましょう。 コートは、礼装用として販売されている黒無地のものが望ましいですが、急な葬儀で準備が間に合わない場合は、カジュアルに見えないダークカラーのシンプルなコートを選びます。 「オールシーズン(通年用)」の喪服をお持ちの場合、保温効果が高いインナーを着て防寒対策をすることがおすすめです。 手袋やマフラーを身につける際は、黒やダークグレーなどダークカラー系でシンプルなデザインのものを選びましょう。 ストッキングについても、厚手すぎないものであれば黒いタイツで代用しても問題ありません。 雪国や積雪の多いときは、安全のためにブーツや長靴の参列はマナー違反にあたりません。 一方、ファーや毛皮、一目で動物革とわかる素材でできたコートや小物は「殺生」を連想させることから、葬儀の場では適切ではありません。

夏の服装のポイント

夏は暑さ対策をしながらも、きちんとした印象を保つことが大切です。

暑さが心配な方は、通気性がよい薄手の夏用喪服を用意しましょう。

フォーマルな場ではジャケットを着用することがマナーであるため、基本的にはワンピースやスーツとセットになっているジャケットを着用します。

ノースリーブなど肌の露出が多い服装はNGです。

ただし、喪主や葬儀場における案内で「上着を脱いでよい」とされていれば、ジャケットを着用しなくても問題ありません。

この場合でも、ジャケットは必ず持参して、いつでも着ることができるようにしましょう。

夏は吸湿性がよいインナーを身につけることもおすすめです。

移動時には日傘を使うことも有効な暑さ対策となります。

日傘を使う際は、シンプルな黒いデザインのものを選びましょう。

靴は基本的に黒のパンプスを着用することがマナーであり、つま先の見えるサンダルなどの着用は避けましょう。

春・秋の服装のポイント

春や秋は季節の変わり目となるため気温の変化が激しい日もあります。

そのため、温度変化に対応できるよう重ね着ができる服装で参列しましょう。

薄手のコートやカーディガンを持参することもおすすめです。

また、春や秋は天候が変わりやすい季節でもあります。

屋外での移動がある場合、天候が不安定な日は黒色のシンプルな折り畳み傘も持参しておくと安心です。

女性が葬儀で身につける小物の選び方

女性の場合、葬儀に参列する際はバッグやアクセサリーなど服装以外の持ち物の選び方にも注意が必要です。

ここでは、アイテム別に女性が葬儀で身につける小物の選び方を紹介します。

| アイテム | 選ぶポイント |

|---|---|

| 靴・ストッキング | 【靴】 ・光沢のない黒 ・革または布素材のパンプス ・ヒールは低め(3〜5cm程度) 【ストッキング】 ・黒(30デニール以下の厚手すぎないもの) |

| バッグ | ・光沢のない黒無地・布製の小ぶりなバッグ ・黒無地のサブバッグ(必要に応じて) |

| アクセサリー | ・真珠またはブラックオニキスなどのシンプルなもの ・結婚指輪はつけてOK |

| その他の持ち物 | ・数珠や袱紗、ハンカチといった必須アイテム ・エプロン(お手伝いをする場合) |

靴・ストッキング

葬儀で履く靴は、光沢のない黒色のパンプスが基本です。

移動や立ち姿勢が多い可能性もあるため、ヒールは3〜5cmほどの低めのものを選ぶと疲れにくいです。

華やかな印象に見える装飾のついたヒールやサンダル、カジュアル要素の強いスニーカーは葬儀の場には適しません。

ヒールが高いおしゃれな靴、殺生をイメージさせるヘビやワニ革、スエード素材の靴もNGです。

また、ストッキングも靴や喪服に合わせて黒無地のもので、あまり厚手すぎない30デニール以下のものを選びます。

素足で参列することは、素肌の露出を控えることが求められる葬儀の場にふさわしくありません。

バッグ

女性が持つバッグは、黒色のシンプルな布製バッグを選びましょう。

小ぶりなサイズのハンドバッグであれば、香典や袱紗、ハンカチなど必要最低限の持ち物が収まり、喪服とのバランスもよく見えます。

葬儀で参列者が華やかな装いをすることはマナー違反のため、光沢のある素材や金具、ブランドロゴなど装飾のあるもの、殺生を思わせる毛皮や皮革は控えましょう。

ハンドバッグは容量が小さいため、手荷物が増えたときのことを想定して、サブバッグを持っていると安心です。

サブバッグは光沢のない黒無地のもので、ハンドバッグよりもやや大きめのトートタイプが使いやすいでしょう。

アクセサリー

女性が葬儀でつけてよいアクセサリーは、結婚指輪とネックレス、イヤリング(ピアス)のみです。

ネックレスは一連のもの、イヤリング(ピアス)は1粒固定のデザインが葬儀向きです。

二連のネックレスや2粒・揺れるデザインのイヤリング(ピアス)は、「不幸が重なる」ことを連想させるためマナー違反にあたります。

ネックレスとイヤリング(ピアス)の宝石は白か黒の真珠、ブラックオニキス、黒曜石、ジェットなど落ち着いたデザインのものを選びましょう。

シンプルなデザインでも、ダイヤのように輝きのある宝石は葬儀の場に適しません。

その他持ち物

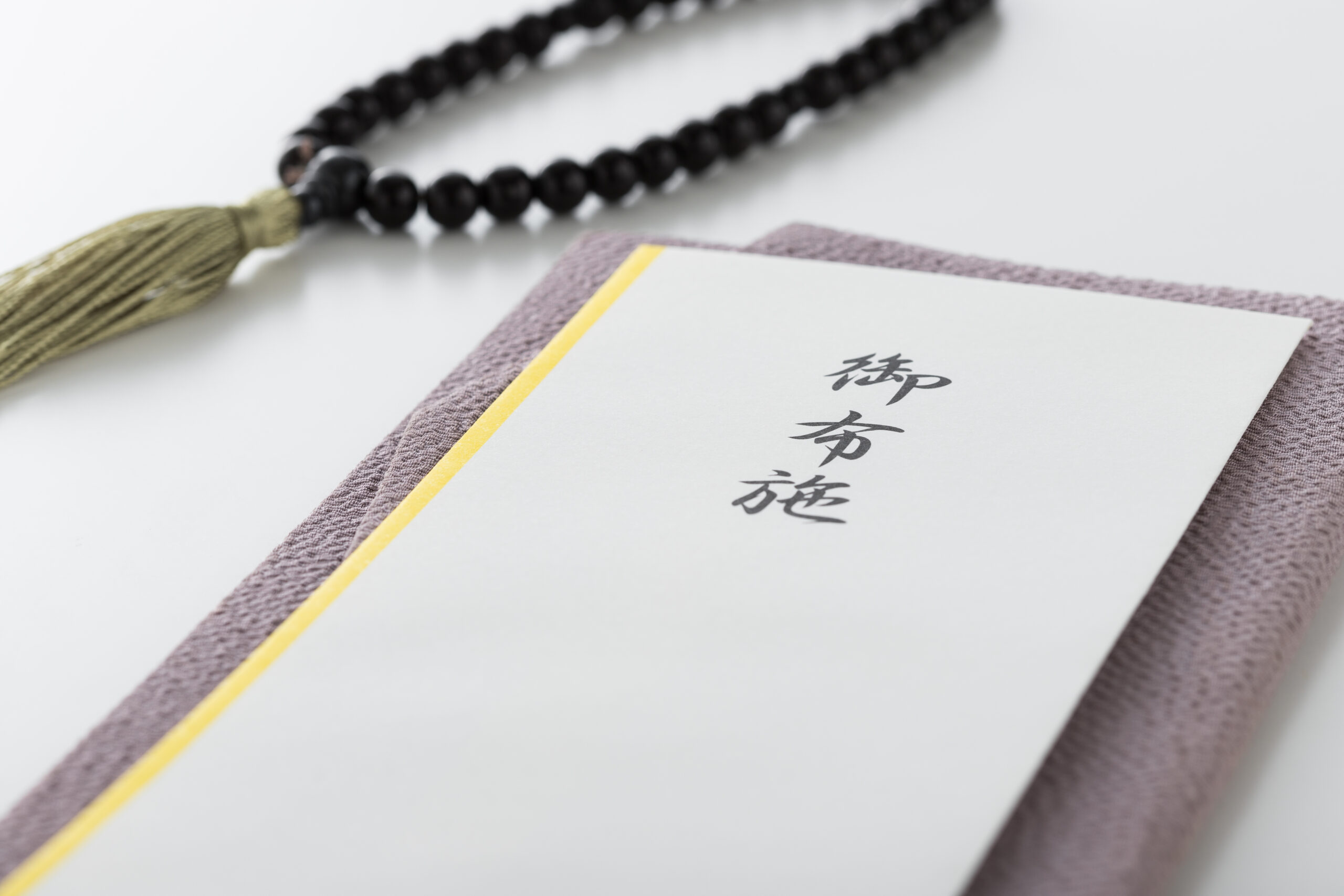

葬儀に欠かせない持ち物は、数珠、香典、袱紗、ハンカチがあります。

また、親族として参列する場合、葬儀を手伝うことがあるかもしれないため、必要に応じてエプロンを持参しましょう。

腕時計については、「時間を気にしている」と捉えられる可能性があるため、着用を控えることがマナーです。

さらに、葬儀中は音が鳴る電子機器の使用は厳禁です。葬儀場に到着したらスマートフォンの電源を切るか、マナーモードにしましょう。

葬儀における女性の身だしなみマナー

服装以外に、髪型やメイクなど身だしなみのマナーも知っておくことが大切です。

ここでは、服装とあわせて押さえておきたい、身だしなみのマナーについてもお伝えしていきます。

髪型

| OK例 | NG例 |

|---|---|

| ・くしで乱れを整えて耳にかける(ショート、ボブヘア) ・耳より低い位置で後ろにひとつ結び、もしくはシニヨン(ミディアム、ロングヘア) |

・金髪など派手すぎるヘアカラー ・ボリュームのある派手な巻き髪 ・耳より上の位置でまとめる髪型 ・派手なヘアアクセサリー |

葬儀は清潔感のある控えめなヘアメイクで参列することがマナーです。

金髪やハイトーンなど派手すぎるヘアカラー、ボリュームが出る華やかな巻き髪などのアレンジは避けましょう。

ショートヘアやボブヘアの人は、ヘアブラシでしっかりと整えてから、顔に髪がかからないよう耳にかけて固定します。

ミディアム〜ロングヘアの方は、耳よりも低い位置の後ろでひとつ結びをします。

毛先が長く乱れやすい場合は、シニヨン(お団子)にしてすっきりとまとめましょう。

長い前髪やサイドの髪は、顔にかからないようにヘアピンで固定します。

髪を結ぶ際、ヘアゴムやヘアピンは光沢のない黒色のシンプルなものを選びましょう。

メイク

| OK例 | NG例 |

|---|---|

| ・全体的に控えめな「片化粧」 ・全体の色味を薄くする ・口紅は塗らないかベージュ系の色味にする |

・ノーメイク ・ツヤ感の出るファンデーション ・ラメが入ったアイシャドウ ・色が濃いリップやチーク |

葬儀においてメイクは、故人への敬意を示すために行うものです。

そのため、色味を抑えて全体的に控えめに仕上げる「片化粧(薄化粧)」を守りましょう。

ツヤやラメ、グリッターなど、華やかな印象に見えるアイテムはNGです。

ファンデーションは、肌の色に合ったマットな質感のものを薄く塗ります。

アイシャドウはマットなベージュ系でシンプルに仕上げ、アイライナーやマスカラは極力使わないようにしましょう。

リップも派手な色やグロスは控え、ベージュ系の肌馴染みのよいマットリップで仕上げるのがマナーです。

ネイル

| OK例 | NG例 |

|---|---|

| ・基本的にネイルは落とす ・爪を短く整える |

・派手なカラーやデザインのネイル ・伸びたままの長い爪 |

葬儀には、基本的にネイルは落として参列しましょう。

爪は短く整え清潔に保ちましょう。

どうしてもネイルを落とせない場合は、専用のマニキュアやネイルシールをつけたり、黒い手袋を着用したりして手元を隠す方法もあります。

香水

| OK例 | NG例 |

|---|---|

| ・基本的につけない ・無香料のデオドラント |

・強い香りのもの ・香水の過剰な使用 |

お葬式において、香水は基本的に避けるのがマナーです。

香りが強いと、遺族や他の参列者に不快な思いをさせる可能性があります。

もし、服や体の臭いが気になる場合は、無香料のデオドラントで代用しましょう。

葬儀に着用する女性用喪服の相場はどれくらい?

喪服として着用する格式が高い正礼装は高額になる傾向があります。

とくに和装は価格が高くなることが多いです。

一般的な準礼装の喪服の相場は、およそ3~5万円で、値段の違いは生地や機能性にあります。

黒色が濃いほど高級とされるため、価格も高い傾向にあります。

喪服を購入する際は、価格だけでなく生地や機能性もよく確かめて選ぶことをおすすめします。体型の変化に対応できるアジャスターなどの機能があるものは、長く着られることから女性に人気です。

喪服が急に必要になったとき買う場所

喪服は百貨店などのフォーマルコーナーで試着して購入するのがベストです。

しかし、急な訃報で喪服が必要な場合は、ネット通販やレンタルサービスも利用するのも一つの方法です。

葬儀で履くパンプスについてよくある質問

-

喪服・礼服・スーツはどこが違う?

-

用途やデザインに違いがあります。葬儀で着用するのは喪服です。

礼服は、冠婚葬祭全般できる服の総称です。

厳密には喪服も礼服の一種ですが、葬儀や法事の際に着ることを目的としてデザインされています。

スーツは普段のビジネスやカジュアルな場面で着用する服装なので、喪服や礼服のようにフォーマルな場で着用しないのが一般的です。喪服 礼服 スーツ ・葬式や法事で着用する服装

・色は漆黒

・男性はダブルまたはシングルのスーツ

・女性はスーツ、ワンピース、アンサンブル・冠婚葬祭の正式な場で着用する服装の総称

・結婚式や卒業式などの式典で着用

・喪服よりも華やかさがある

・黒以外の色もOK・ビジネスやカジュアルな場面で着用

・素材や色に制限がなく、デザインも多様

・喪服や礼服よりもカジュアル -

葬儀に参列する際、女性もパンツスタイルでもよい?

-

パンツスタイルは避けるのが無難ですが、喪主からの案内があれば着用できます。

女性のパンツスタイルは「略喪服」に相当するものであり、スカートスタイルがより格式が高いといわれています。

基本的には「準喪服」に当たるスカートスタイルの喪服で参列することが望ましいとされます。

ただし、喪服としての条件を満たしているもので、喪主から「平服でご参列ください」などの案内がある場合は、パンツスタイルでも問題ありません。 -

葬儀に参列する際、女性が着用するブラウスは黒以外でもよい?

-

基本的には黒が推奨されます。

正喪服・準喪服の場合、ブラウスは基本的に黒無地のものを着用することがマナーです。

略喪服で参列してよい場合は、白やダークカラーのブラウスでも問題が、葬儀に参列する際は、できる限り黒のブラウスを着用しましょう。 -

女性の喪服のスカート丈や袖丈はどのくらいが適切?

-

スカートは膝下5cm以上、袖丈は長袖〜5分丈が適切です。

喪服は肌の露出を避けることがマナーです。

そのためスカートは膝下5cm以上でふくらはぎが隠れる程度、袖丈は長袖を基本として、短くても5分丈ほどが適切となります。

正喪服の場合は、くるぶしまでスカート丈があるのが望ましいとされています。女性の喪服のスカート丈(目安) 女性の喪服の袖丈(目安) 膝下5cm以上(〜くるぶし丈) 長袖〜5分丈

葬儀における女性の服装はマナーを守り、身だしなみにも注意しましょう

葬儀における女性の服装は、身につけるものは基本的に黒色とし、華美な装飾は控えることがマナーです。

喪服には正礼装、準礼装、略礼装の格式がありますが、一般的に準礼装の喪服を選べば間違いありません。

また、服装だけでなく髪型やメイク、ネイル、香水、小物などの身だしなみもマナーを守って、故人への敬意と遺族への配慮を示すことが大切です。

お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。

事前のご相談をはじめ、お急ぎの方へのご対応もすべて自社社員がご対応いたします。

郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。