お葬式で必要なふくさ(袱紗)とは?包み方や選び方など知っておきたいマナーを解説

袱紗(ふくさ)は、古くから冠婚葬祭などの進物の上にかけたり、金品などを包んだりするために用いられてきた儀礼用絹布です。

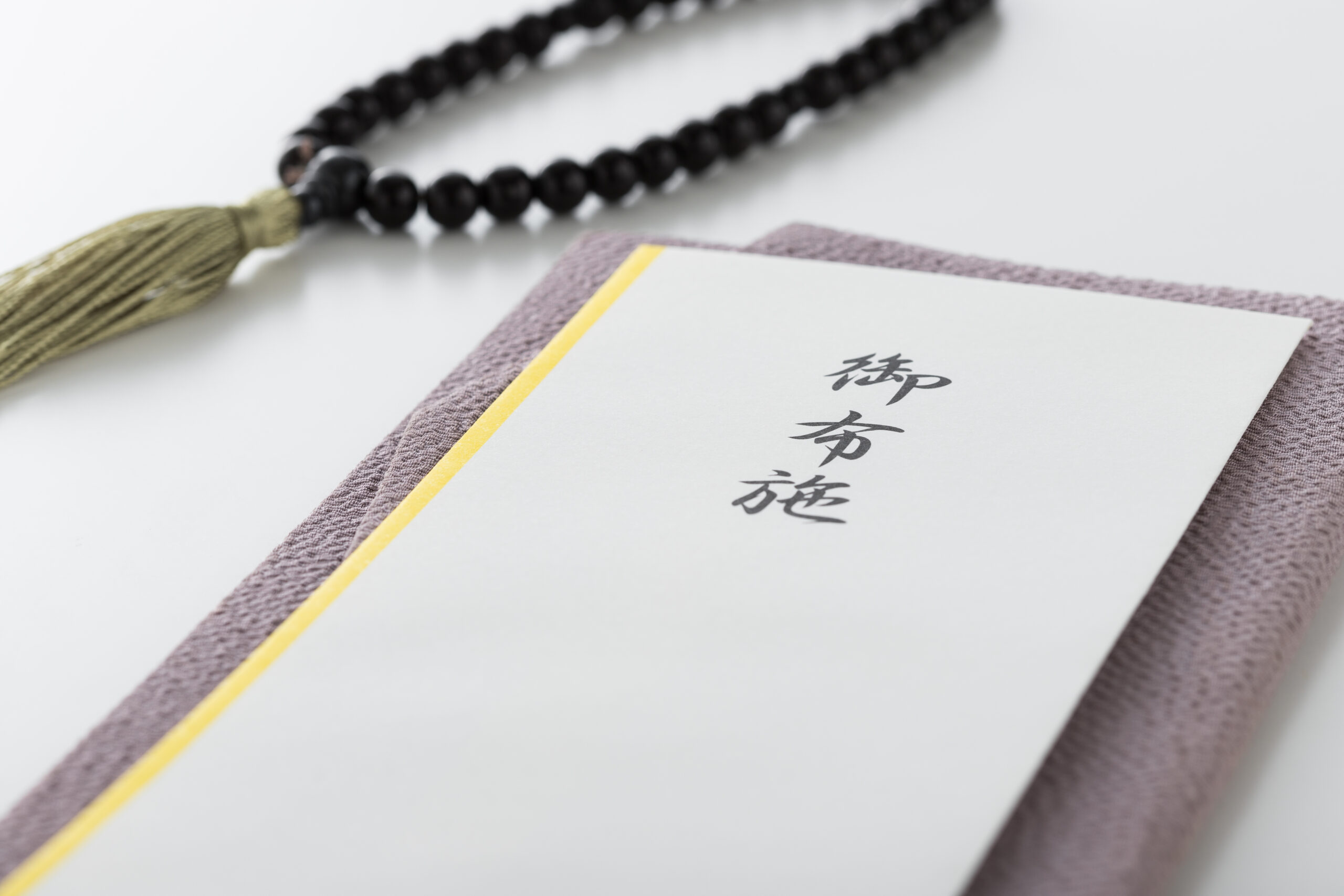

お葬式ではお布施や香典を袱紗に包んで渡すことが正式とされています。

弔事用の適切な袱紗を持っていない、選び方がわからないという方に向けて、お葬式で選ぶべき袱紗の種類や使い方のマナー、購入時のポイントをご紹介します。

袱紗(ふくさ)とはご香典やご祝儀を包むもの

冠婚葬祭に参列するときの持ち物である「袱紗(ふくさ)」は、香典やご祝儀を包むための方形の儀礼用絹布です。

袱紗は香典を包む仕様のものや挟み込むタイプなどいくつかの種類があります。まずは、袱紗の基本についてご紹介します。

袱紗の役割

袱紗は、冠婚葬祭のお布施や香典、ご祝儀袋などを包む小物です。

香典袋やご祝儀袋に中に入れたお札がシワになったり汚れたりしないよう、金封を保護する役割があります。

袱紗は冠婚葬祭に用いられますが、慶事は結婚や出産などのお祝い事、弔事はお葬式や法要などのお悔やみ事であるため、それぞれの場面に適したものを選ぶことがマナーです。

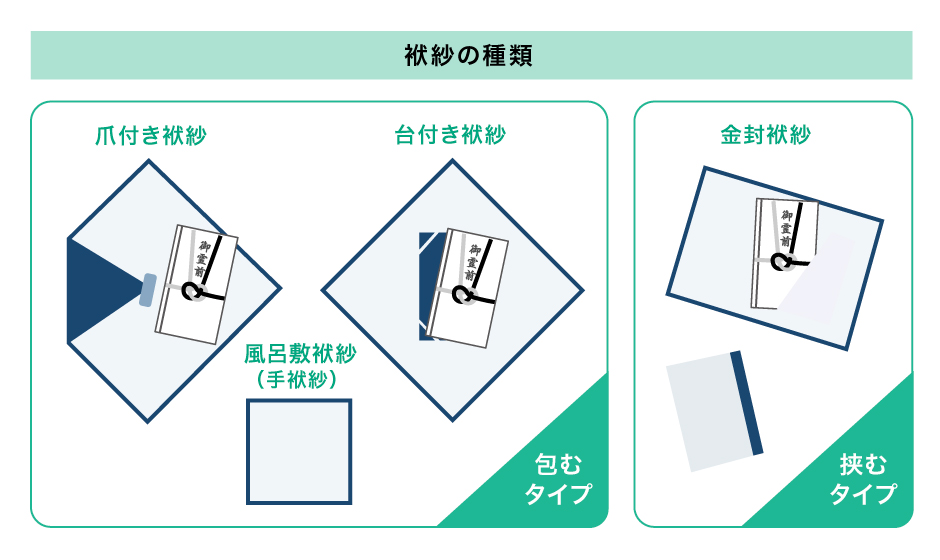

袱紗の形の種類

| 種類 | 特徴 | 金額の目安 |

|---|---|---|

| 爪つき袱紗 | ・角に爪と留め糸がついており、包んだときに形が崩れにくい ・包んだ袱紗がほどけにくい ・初心者でも使いやすい |

約2,000円~5,000円 |

| 台つき袱紗 | ・香典袋を載せる台がついている ・台に載せてそのまま渡せる ・型崩れを防いでバランスよく包みやすい |

約1,500円~3,000円 |

| 風呂敷袱紗 | ・布一枚のデザイン ・使用後に小さく畳める ・本来正式とされる袱紗 |

約1,000円〜5,000円 |

| 金封袱紗 | ・内側にポケットがついた袱紗 ・香典袋を挟み込んで持ち運ぶ ・コンパクトで開閉しやすい |

約1,000円~2,000円 |

袱紗の形状は金封を「挟むタイプ」と「包むタイプ」に分けられます。

挟むタイプの「金封袱紗」は、二つ折りの長財布のように香典袋を挟み込む仕様なので、袱紗の包み方が不安な方も迷わず使えます。

包むタイプは「袱紗(袱紗)」という言葉の由来である「包むための一枚布」の形状であり、より正式なタイプと言われています。

包むタイプのものは「風呂敷袱紗」「爪つき袱紗」「台つき袱紗」の3種類があり、中でも一番正式とされるのはシンプルな仕様の「風呂敷袱紗」です。

袱紗の購入は百貨店のフォーマルウェア売り場をはじめ、大型紳士服店、文具店、仏壇仏具店、ホームセンター、100円均一ショップでも取り扱われています。

一般的には5,000円以下で購入できますが、西陣織などの高級品は10,000円以上することもあります。

袱紗は慶事用と弔事用がある

| 用途別 | 具体的な特徴 |

|---|---|

| 慶事用 | ・明るく華やかな色合い(赤、ピンク、オレンジ、金銀など) ・光沢のある素材や刺繍が施されたものなどデザインが華やか |

| 弔事用 | ・落ち着いた色合い(紫、紺、グレー、緑など) ・光沢のない素材やシンプルなデザイン |

| 慶弔両用 | ・紫(薄紫は慶事用) ・光沢が少なく装飾を抑えた無地のシンプルなデザイン |

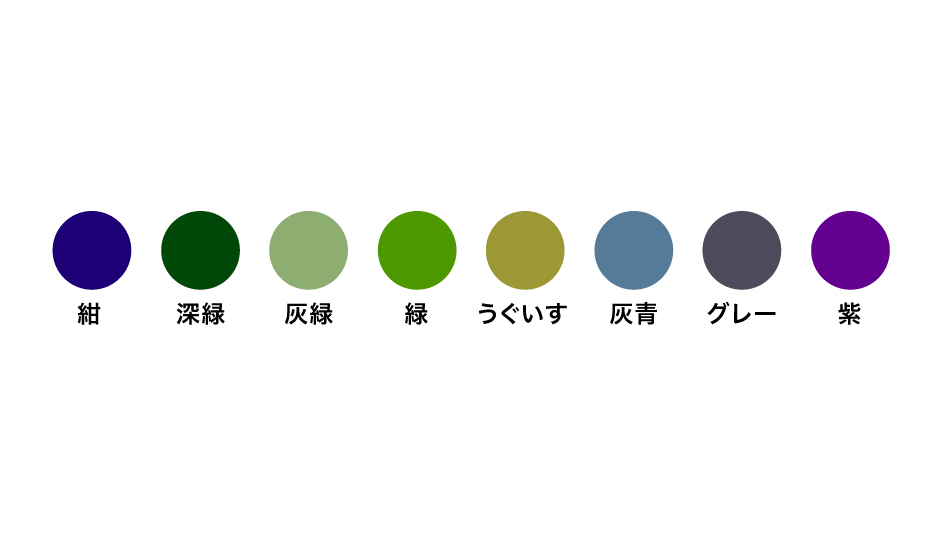

袱紗は、慶事と弔事どちらに使うかによって選ぶべき色・デザインが異なります。

お葬式では弔事用の色柄の袱紗を選ぶことがマナーです。

弔事用の袱紗は、お悔やみの場にふさわしい紫や紺、グレーといった暗めの落ち着いた色のものが適しています。

光沢を抑えた生地の無地のものを選びましょう。

一方の慶事用は、お祝いの場にふさわしい明るく華やかな色合いの袱紗が適しています。

結婚式のように晴れやかな場に持っていく袱紗は、光沢のある素材や刺繍が施された華やかなデザインのものがおすすめです。

なお、紫の袱紗は慶弔両用で使えます。

ただし、紫でも光沢のある生地や装飾が目立つものや薄紫の袱紗はお祝い事に用いるため、お葬式には適しません。

慶弔両用に使える袱紗を購入するなら、紫で光沢・装飾のない無地のものが適しています。

お葬式の袱紗を選ぶときの3つポイント

お葬式に持参する袱紗は、落ち着いた色のシンプルなデザインが基本です。

ここでは、3つのポイントからお葬式に適した袱紗の選び方をみていきます。

| 確認したい項目 | 選ぶポイント |

|---|---|

| 色 | ・寒色 ・慶弔両用の場合は紫がおすすめ |

| 模様 | ・基本は無地 ・蓮や蘭、菊の花、家紋や名前の刺繍は問題ない |

| 包む香典袋の大きさ | ・香典袋のサイズに合わせて袱紗を使い分ける |

お葬式で使う袱紗の色は、寒色系が一般的です。

お葬式の主役は故人であり、参列者が華やかな装いや持ち物を持参することはマナー違反になるので、派手で明るい色味のものは避けましょう。

黒や紺、グレーは、ブラックフォーマルの色でもあるためおすすめです。

慶弔両用で使えるものを購入する場合は、紫を選びましょう。

お葬式で使う袱紗の色は、寒色系が一般的です。

お葬式の主役は故人であり、参列者が華やかな装いや持ち物を持参することはマナー違反になるので、派手で明るい色味のものは避けましょう。

黒や紺、グレーは、ブラックフォーマルの色でもあるためおすすめです。

慶弔両用で使えるものを購入する場合は、紫を選びましょう。

模様は無地が一般的

袱紗の模様は無地が一般的です。

素材は光沢がないものを選びましょう。

お葬式は故人を偲ぶ場であるため、たとえ小物であっても光沢のある派手なものは適しません。

弔事用の袱紗の中にも模様が入ったものがあります。

模様入りを選ぶ場合、蓮、菊、蘭などの刺繍や柄が施されたものであれば、弔事の場に適しています。

対して、梅、松、鳳凰、亀など縁起がよい刺繍や柄が入ったものは、慶事用であるためふさわしくありません。

香典袋の大きさによって変える

袱紗はお葬式で包む香典袋のサイズに合わせて使い分けましょう。

香典袋のサイズによっては袱紗の形が合わず、包めないものや形がくずれることがあるからです。

【関係性別】香典の金額の目安

| 関係性 | 金額の目安 |

|---|---|

| 親 | 5万円〜10万円 |

| 祖父母 | 1万円〜3万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円〜5万円 |

| 配偶者の両親 | 5万円〜10万円 |

| 配偶者の祖父母 | 1万円〜3万円 |

| おじやおば | 1万円〜2万円 |

| 遠い親戚 | 1万円〜2万円 |

| 友人や知人 | 3,000円〜1万円 |

| 友人や知人の親 | 3,000円〜1万円 |

| ご近所の方 | 3,000円〜5,000円 |

| 上司や上司の家族 | 5,000円〜1万円 |

| 同僚や同僚の家族 | 3,000円〜5,000円 |

| 部下や部下の家族 | 5,000円 |

| 元上司 | 5,000円 |

香典の金額は故人の関係性によって異なり、一般的には血縁が近いほど高くなります。

金額が多すぎたり少なすぎたりすると失礼にあたるため、相場を参考にしながらいくら包むべきか検討しましょう。

ただし、香典の金額の相場は、地域の風習や親族の考え方によって異なる場合があります。

どのくらいの金額を包むべきか悩むときは、一緒に参列する人に聞いてみることもおすすめです。

香典に新札を使うと、「死を予想して準備していた」と捉える慣習が残る地域もあります。

新札は避けて、ある程度の使用感があるお札を封入しましょう。

知っておくと安心!お葬式での袱紗の使い方マナー

袱紗は、香典を「包むとき」「渡すとき」に使います。

渡す相手に対して失礼にならないよう、お葬式での袱紗の使い方やマナーも知っておきましょう。

香典を包むときの袱紗の使い方

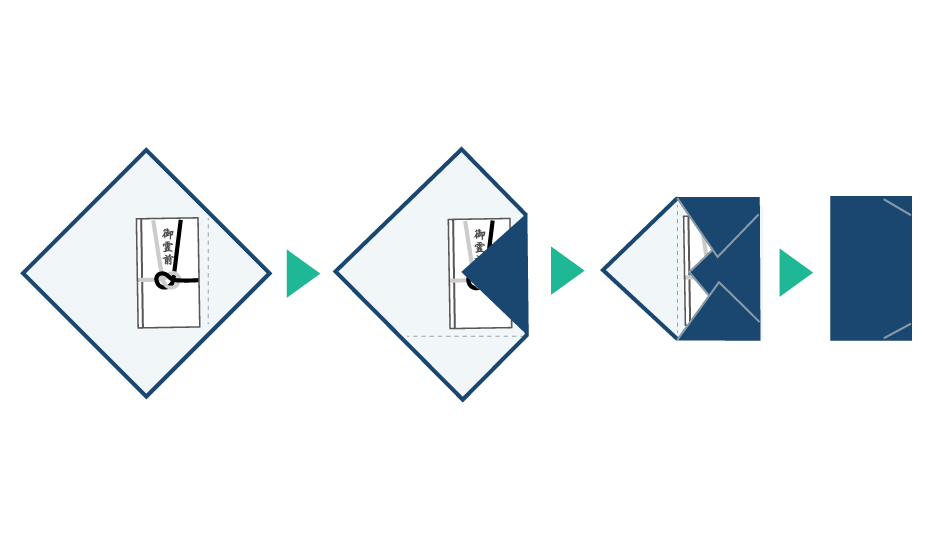

袱紗の中でも一般的な「風呂敷袱紗」を例に、使い方をご紹介します。

風呂敷タイプは目印やポケットがないため、初めて袱紗を使う場合は包み方を迷う人も少なくありません。

風呂敷タイプの香典の包み方は、以下のとおりです。

- 袱紗を裏向きに置き、ひし形になるように広げる

- 香典袋を袱紗の中央からやや右側に置く

- 右→下→上の順に袱紗の角を折り、香典袋を包む

- 最後に左側の角を折って、香典袋全体を覆うように保護する

きっちりと包みすぎて、香典袋が曲がらないよう注意しましょう。

香典を渡すときの袱紗の使い方

お葬式の形式にもよりますが、受付がある場合は受付で香典を渡します。

袱紗から香典袋を取り出し、袱紗を台のようにして香典袋を重ね、両手で手渡します。

このとき、香典袋の表書きが渡す相手から読める向きで差し出すことがマナーです。

香典を渡す際には、お悔やみの言葉を一言添えて手渡しましょう。

【男性用】袱紗の持ち歩き方

女性の場合、お葬式ではバッグを持つことが必須であるため、香典を包んだ袱紗もバッグに入れて持ち運びます。

男性は荷物が多い場合を除いてバッグを持たないことが一般的であるため、スーツのポケットに袱紗を入れても失礼にはあたりません。

ただし、ポケットの中で香典袋が折れ曲がったりしないよう丁寧に扱いましょう。

袱紗を購入するときの3つのポイント

袱紗を購入するときは以下の3つのポイントを踏まえて選びましょう。

| 確認する項目 | ポイント |

|---|---|

| 袱紗の種類 | ・慶事と弔事で併用できるもの ・一般的には風呂敷タイプ |

| 購入する場所 | ・「礼服売り場」が確実 例:百貨店、大型紳士服店、仏壇仏具店など |

| お手入れ方法 | ・お手入れ方法が簡単な化学繊維のもの |

慶弔どちらも使えるものを選ぶ

これから袱紗を購入する場合、慶事と弔事のどちらにも対応できるものを選ぶことがおすすめです。

紫の無地で光沢のない素材の袱紗は、冠婚葬祭全般で使えます。

また、一般的な袱紗の形は風呂敷型です。

ただし、風呂敷タイプは留め具がついていないため、きれいに香典を包めるか不安な場合には、台つき袱紗が使いやすいです。

購入は礼服売り場が確実

- 百貨店のフォーマルウエア売り場

- 仏壇仏具店

- スーパー、ホームセンター

- 文具店、雑貨店

- 100円ショップ

袱紗は、百貨店の礼服売り場をはじめ、大型紳士服店、仏壇仏具店などさまざまな場所で購入できます。

100円均一ショップのものでも問題なく使えます。

ただし、販売店によって扱っているメーカーや袱紗の生地、質感などが異なります。

より品質がよく、長く使えるものを持っておきたい場合には、喪服や靴、バッグなども一式揃えられる礼服売り場で購入することがおすすめです。

簡単にお手入れができるものを選ぶ

袱紗はさまざまな素材で作られており、一般的なものはポリエステルやレーヨンといった化学繊維が使われています。

高級品は正絹が使われている袱紗もあります。

日常的に頻繁に使うものではないため、自宅でも簡単にお手入れできる素材のものを選ぶことがおすすめです。

とくに化学繊維でできたものは、洗濯表示に従って自宅で手洗いもしくは洗濯機で洗えるものが多くあります。

袱紗の保管方法は、素材に関係なく高温多湿や直射日光を避けた風通しのよい場所が適しています。

袱紗は使う場面が少ないので、長期保管に備えて防虫剤の使用がおすすめです。

お葬式の袱紗に関するよくある質問

- お葬式では袱紗は必要?

-

必要です。弔事用、あるいは慶弔両用の袱紗を準備しておきましょう。

袱紗は香典袋にシワがついたり、水引きが崩れたりするのを防ぐために使います。

きれいな状態で香典を渡すことは、お葬式の場において故人への敬意や遺族への礼儀を示すことにつながります。

袱紗には慶事用と弔事用があるため、お葬式には弔事用もしくは慶事と弔事のどちらにも兼用できる袱紗を使いましょう。 - 急な葬儀で袱紗を用意できない場合はどうしたらよい?

-

ハンカチやスカーフ、風呂敷などで代用できます。

急なお葬式であっても、可能な限り袱紗を用意しましょう。

しかし、どうしても準備が間に合わない場合は、香典袋を包めるサイズのハンカチやスカーフ、風呂敷であれば袱紗の代わりとして使えます。

香典袋を汚したりシワをつけたりしないよう、代用できるもので包んで持参しましょう。 - 袱紗は色によって使い分けが必要?

-

暖色は慶事用、寒色は弔事用として使い分けが必要です。

袱紗は慶事か弔事かで適した色が異なります。

お葬式は厳粛な場であり、華やかな装いや持ち物を持つことはマナー違反に当たるため、紫や紺、グレーといった寒色系の色が最適です。

紫であれば、慶弔併用できます。 - 袱紗は100円均一ショップで購入したものを使ったらマナー違反になる?

-

マナー違反にはなりません。

100円均一ショップで購入したものであっても、正式な袱紗として使えます。

ただし、一般的な袱紗と比べて種類が少なく、生地の質感や縫製などが劣る場合もあります。

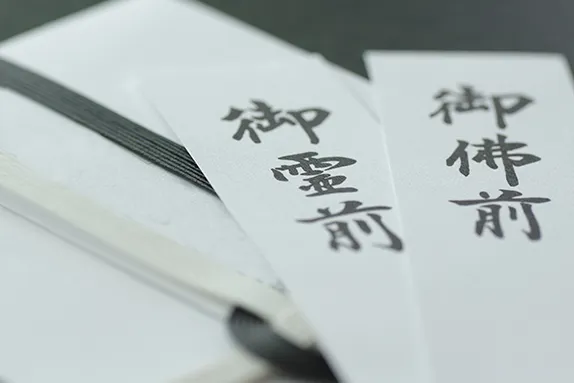

明らかに質が悪かったり、派手な色柄のものはお葬式に適さないため、店頭でデザインをよく確認してから購入しましょう。 - 香典袋の表書きはどのように書けばよい?

-

一般的には「御霊前」「御仏前」と書きます。

香典袋の表書きは、宗教や宗派によって異なります。

一般的な仏式の葬儀であれば、「御霊前」「御香奠」と書きます。

そのほか、宗教に合わせて適切な文言を記載しましょう。

浄土真宗 御仏前 神式 御玉串料、御榊料、御神饌料 キリスト教 御花料、御ミサ料(カトリックのみ)

お葬式に適したふさわしい「袱紗」を選び、マナーを心得て参列しましょう

袱紗(ふくさ)は、冠婚葬祭などのご祝儀や香典、お布施を包むために用いる儀礼用絹布です。

袱紗は慶事と弔事で使う種類が異なり、慶事用の袱紗は暖色で刺繍や柄が入った華やかなものが用いられます。

お葬式では寒色系で光沢がない素材のシンプルなものを使います。

紫の無地の袱紗であれば、慶事と弔事で併用できるため、1枚は持っておくことをおすすめします。

お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。

事前のご相談をはじめ、お急ぎの方へのご対応もすべて自社社員が承ります。

郵送またはオンラインで資料請求していただけます。お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。