菩提寺とは?言葉の意味やメリット・デメリットなど詳しく解説!

菩提寺とは、先祖代々のお墓があり、位牌を納めているお寺のことです。葬儀や法要のときは菩提寺の住職(僧侶)に供養をお願いします。菩提寺は葬儀や法要の依頼、仏事の相談ができる一方、お墓を子々孫々にわたり継承して、経済的にもお寺を支えていく関係です。そのことから、近年では菩提寺を持たない家も一定数あります。将来に備えて、菩提寺がどのようなものであるか、メリット・デメリットについて紹介します。

菩提寺とは?

- 菩提寺とは、家族や先祖のお墓があり、葬儀や法要を依頼するお寺です。

菩提寺は先祖代々のお墓と位牌をまつり、葬儀や法要に際して住職に供養をお願いするお寺のことです。

菩提寺を持つ家はお寺の宗派に帰依し、子々孫々にわたってお墓を継承して、お寺を経済的にも支えていくことが前提です。

菩提寺では葬儀の依頼や仏事の相談ができるほか、お盆やお彼岸といった行事にも対応してもらえます。

菩提寺の現状

江戸時代は幕府から「寺請制度」が定められており、すべての家が必ずどこかのお寺の檀家になる「一家一寺」が義務づけられていました。

寺請制度の主な目的は、キリスト教などの禁制宗教の信徒ではないことをお寺が証明するかわりに、檀家はお寺を永続的に支えるものでした。

1871年に明治政府によって寺請制度は廃止されますが、現在でも菩提寺と檀家の関係は残っています。

しかし、最近では菩提寺を持つ家は減りはじめています。その主な理由は、以下のとおりです。

- 特定の宗教への信仰心の薄れ

- 伝統的なお墓や供養への関心の薄れ

- 菩提寺の後継不足や経営困難

菩提寺は絶対に必要なわけではありません。

近年は価値観やライフスタイルの変化に伴い、菩提寺を持つという考え方は一般的ではなくなりました。

そのため、菩提寺を持つか否かは、それぞれの家の意思によって決められます。

大切なのは、自分や家族の考えに合ったかたちで供養できるかどうかです。

菩提寺と檀家寺・檀那寺の違い

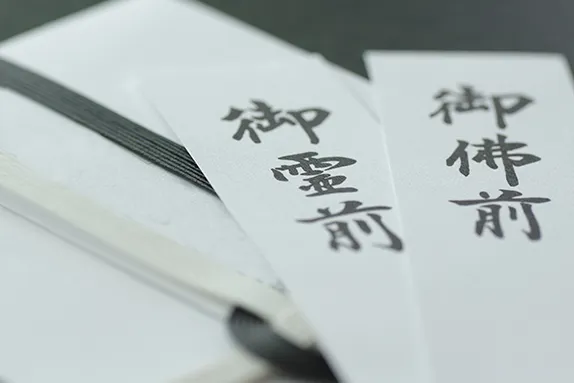

| 菩提寺 | ・先祖のお墓があり、代々供養をお願いしているお寺 ・そのお寺の宗派に帰依しているが、「檀家」であるとは限らない |

|---|---|

| 檀家寺・檀那寺 | ・そのお寺の「檀家」となり、お布施を納めて経済的な支援をしているお寺 ・そのお寺の宗派に帰依しているが、「先祖のお墓」があるとは限らない |

檀家寺・檀那寺とは、特定のお寺の宗派に帰依して、お布施などを定期的に納めることで経済的に支援をしているお寺を意味します。

檀家寺・檀那寺に属する家は「檀家」と呼ばれ、永続的に互いに支え合う関係にあります。

檀家寺・檀那寺も特定のお寺の宗派に帰依して、葬儀や法要などの仏事をお願いするという点では菩提寺と同じです。

ただし、菩提寺があっても必ずそのお寺の「檀家」であるとは限りません。また、檀家寺・檀那寺を持っていても、そのお寺に先祖のお墓がない場合もあります。

一般的には先祖代々のお墓があり、なおかつ檀家である場合、菩提寺と檀家寺・檀那寺は同じものを意味します。

菩提寺を持つメリット

現代は価値観やライフスタイルの変化により、菩提寺を持つことへの意識が薄れています。

しかし、菩提寺を持つことには次のようなメリットがあります。詳しくみていきましょう。

葬儀や法要をスムーズに依頼できる

菩提寺を持つことで、家族に万が一のことがあったときもスムーズに葬儀や法要を依頼できます。

菩提寺には、先祖代々からお世話になっている、信頼できる住職(僧侶)が常にいるため、急な葬儀の際にも安心して任せられます。

さらに、菩提寺の住職は家族の歴史や背景を理解しているため、個別の事情に応じた適切な対応をとってくれます。

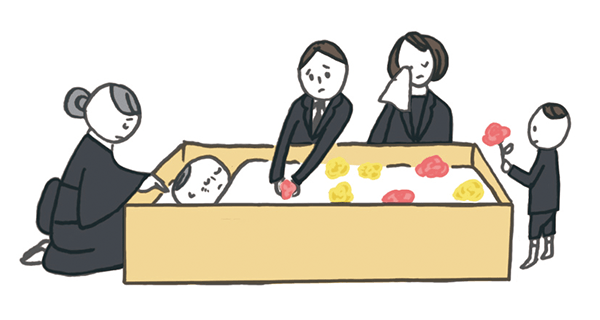

家族が亡くなった悲しみの中でも、遺族は葬儀を手配しなければなりません。

菩提寺を持っていれば、葬儀や法要の準備から当日の進行まで、細かなサポートを受けられることがメリットです。

先祖代々のお墓に入れる

菩提寺を持つことで、先祖代々のお墓に入ることができる安心感があります。

先祖代々受け継いでいるお墓がない場合、将来入るお墓を探して、新たに購入する必要があります。

菩提寺を持つことは、単にお墓を持つこと以上の意味があり、家族の歴史や先祖代々の伝統を守り続けるための大切な選択肢といえるでしょう。

わからないことはすぐに相談できる

菩提寺は葬儀や法要などを執り行うだけでなく、さまざまな仏事に関する相談も受けてくれます。

いざ葬儀や法要を行うときは、どんな準備が必要であるか、納骨や法要の日程をどのように決めればいいか、自宅での供養の方法はどうすればいいかなど困り事がでてきます。

そんなとき、菩提寺を持っていればすぐに相談できます。

菩提寺によっては、終活や人生に関する相談を受けてくれる住職もいます。

先祖代々からお世話になっているという安心感と信頼感から、心強い存在になってくれるはずです。

菩提寺を持つデメリット

菩提寺を持つデメリットも存在します。具体的に注意すべき点は以下の3つです。

管理費がかかる

菩提寺を持つ場合、定期的なお布施や管理費の支払いが必要です。

こうした費用は、寺院の維持やお墓の清掃、修繕などにあてられます。

お布施や管理費の金額は、菩提寺の寺院墓地や霊園の種類によってさまざまですが、一般的には1年につき5,000〜2万円程度の場合もあれば、2万円以上かかるケースもあります。

寺格(寺院の宗派的な地位)の高い寺院墓地や霊園の場合、金額が高くなる傾向があります。

お布施や管理費は、菩提寺にお墓がある限り支払いの義務があります。

お墓を継承するうえでは必須の費用であるため、経済的な負担を感じる場合もあります。

お墓を継承・管理する必要がある

菩提寺を持つ場合、お布施や管理費の支払いだけでなく、家族がお墓を継承して管理を続けていく必要があります。

お墓を管理する責任は世代を超えて受け継がれるため、お墓を継ぐ人がいない場合や、家族が遠方に住んでいる場合は支障が生じる可能性があります。

お墓を維持・管理するためには、定期的な清掃や修繕が必要です。

お墓そのものの掃除や墓石の修繕、区画内の除草・清掃などをする責任があります。

管理を怠ると菩提寺との関係が悪化することもあるため、継続的な管理の負担が発生する点も考慮しなければなりません。

葬儀を行う前に菩提寺に連絡を取る必要がある

菩提寺を持つ方が葬儀を執り行う場合、菩提寺に連絡を取ってお経をあげてもらえるかどうか確認をする必要があります。

菩提寺があるのに連絡をせずに葬儀の準備を進めてしまうと、菩提寺にあるお墓に納骨を依頼できないなど、後にトラブルを招く可能性があります。

そのため、菩提寺の僧侶に通夜や葬儀に来てもらうためには、喪主(遺族)と菩提寺、葬儀会社の3者で打ち合わせを行い、日程の調整を行うことが必要です。

また、菩提寺を持つ場合、通夜・告別式を行わない火葬式など簡易的な葬儀のスタイルを選択できない場合もあります。

火葬式を終えたものの納骨が断られてしまう、というトラブルにつながる可能性もあるため、簡易的な葬儀を検討している場合も、しっかりと菩提寺に連絡を取って相談したうえで準備を進める必要があります。

葬儀のときに菩提寺は必要?

菩提寺がなくても葬儀は執り行えます。

菩提寺がある場合の葬儀は、菩提寺の住職が導師として執り行うのが基本です。

近年は菩提寺を決めていない家族も増える傾向にありますが、菩提寺がなくても葬儀を執り行うのに支障はありません。

現代の価値観やライフスタイルの多様化にあわせて、葬儀のかたちも変化しています。

ただし、個人的な事情で葬儀が行えない場合でも、火葬をすることは「墓地埋葬法」によって義務づけられています。

菩提寺を持っていない場合は、葬儀社に葬儀場やお寺、僧侶の手配を依頼して葬儀を行います。

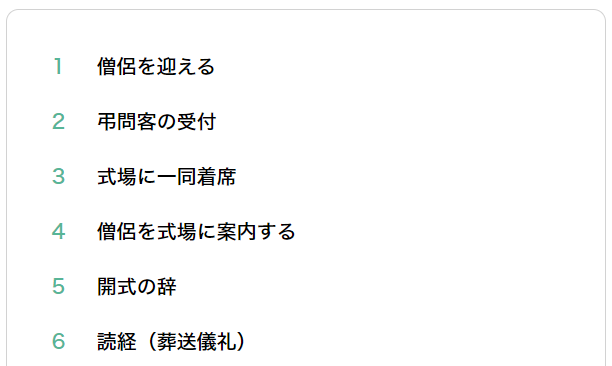

下記は、菩提寺が決まっていない場合の一般的な葬儀の進め方です。

-

【菩提寺がない場合の葬儀の進め方】

- 葬儀社を選ぶ

- 宗教形式や遺骨の供養方法を決める

- 葬儀社に依頼して僧侶や葬儀場の手配をする

- 葬儀の日程が決定したら家族や親族に連絡 する

葬儀社は、遺族が葬儀を行いたい地域に対応している会社から選びます。

特定の宗旨宗派によらない場合は、葬儀形式も決める必要があります。

斎場・葬儀場は公営のものと民間のものがあり、費用が抑えられるのは公営斎場です。

菩提寺を変更(改葬・墓じまい)したい場合は?

- 家族や親族と菩提寺の変更(改葬・墓じまい)について話し合う

- 菩提寺の住職または墓地管理者に離檀(改葬・墓じまい)する旨を伝える

- お墓の所在地の市町村役所から改葬許可証を発行してもらう

- 閉眼法要を行ってから遺骨を取りだす

- お墓をさら地にして菩提寺に返し、これまでのお礼(離檀料)をする

- 新しいお墓のある菩提寺(霊園・納骨堂)で開眼法要を行い、遺骨を納骨する

近年、転居や改宗、お墓を継ぐ人がいないなどの理由から、改葬や墓じまいをする人が増えています。

お墓の引っ越しである改葬や墓じまいは、宗旨宗派を変更する改宗、宗派はそのままで菩提寺(霊園・納骨堂)のみ変更する場合、海洋散骨や樹木葬などさまざまなケースはあります。

改葬や墓じまいを行う際は、家族や親族と話し合うことが大切です。

家族や親族に相談せずにお墓を変更(改葬・墓じまい)したことで、親戚とトラブルになることも少なくありません。

家族や親族から了承を得たら、菩提寺の住職に離檀について相談しましょう。

お墓はアパートやマンションの引っ越しとは違います。

菩提寺に何の相談もなく「お墓を引っ越します」と伝えたことで、菩提寺とトラブルに発展することもめずらしくありません。

離檀が決まったら、お墓の移動手続きが必要です。

お墓を移動させるには、それぞれの場所で必要書類を発行してもらいます。

| 発行場所 | 発行する書類 |

|---|---|

| 現在お墓のある市区町村 | 改葬許可証 |

| 寺院(菩提寺) | 埋葬許可書 |

| 移動先のお寺、霊園 | 受入証明書 |

必要書類の手続きが済んだら、お墓のある菩提寺で「閉眼法要」を行い、お墓を移動させます。

菩提寺を変更(改葬・墓じまい)する際の注意点

- 事前に家族や親族、菩提寺の住職と相談する

- お墓の移動には墓石の運搬料、墓地をさら地にする現状復帰費用がかかる

- 現在の菩提寺の離檀料(閉眼供養)、新しいお墓の開眼供養のお布施が必要になる

菩提寺を変更(改葬・墓じまい)する場合は、菩提寺と改葬先の双方と入念に相談をすることが大切です。

きちんと相談をせずに離檀を伝えたり、改葬先を決めたりすると、長いお付き合いのある菩提寺との間でトラブルに発展する可能性もあります。

菩提寺は先祖代々のお墓を管理し、お世話になってきたお寺です。

離檀のくわしい理由と感謝の気持ちをしっかり伝えましょう。

お墓の引っ越しに伴い、墓石の運搬料やもとのお墓の現状復帰費用、離檀料などの費用もかかります。

離檀料(閉眼供養)は、これまでお世話になったお礼として菩提寺にお渡しするお布施です。

相場は3〜15万円ほどですが、寺院の格式や菩提寺の考え方によっても金額は異なります。

菩提寺に関してよくある質問

- 菩提寺がわからない場合、どうやって調べたらいいですか?

-

家族や親戚などに聞いて確認しましょう。

菩提寺がわからない場合、まずは家族や親戚に聞いてみましょう。

話を聞ける親族が存命していない場合や、遠方に転居してわからない場合などは、以前の住所の近隣にあるお寺に聞いてみましょう。

それでも判明しない場合、もしくは菩提寺がない場合は、葬儀社に依頼することで葬儀を執り行えます。

アフターサービスを実施している葬儀社であれば、お寺や霊園、納骨堂についても相談に応じてくれます。 - 菩提寺が遠方にある場合は?

-

同じ宗派の近くの寺院を紹介してもらえます。

葬儀の導師は菩提寺の住職が行うものとされています。

菩提寺が遠方にあり、住職に葬儀を依頼できない場合は、菩提寺の住職が同じ宗派の近くの僧侶を紹介してくれます。

住職からの紹介がない場合は、葬儀を依頼する葬儀社が、同じ宗派の近くの寺院を紹介してくれます。

菩提寺のお墓に納骨する場合は、菩提寺から戒名をもらうことが必要です。

菩提寺ではない寺院から戒名をいただくと、菩提寺にあるお墓への納骨を断られる可能性があります。 - 菩提寺以外で葬儀をしたい場合はどうする?

-

葬儀社に紹介してもらう方法が一般的です。

菩提寺以外で葬儀を行う場合、まずは菩提寺の宗派に従うのか、他宗教あるいは無宗教にするかを決めます。

葬儀社では、喪主の意向に沿った形式の葬儀を提案してくれます。

葬儀社を通さずに近隣の寺院に葬儀を依頼することも可能です。

ただし、菩提寺でない場合は細かいサポートが受けられない可能性もあるため、不安な場合は葬儀社に依頼することをおすすめします。

菩提寺について知り、故人の遺志や価値観を尊重した葬儀を

菩提寺は家族や先祖代々のお墓があり、葬儀や法要の際に供養をお願いするお寺です。

菩提寺を持っている家は、お墓の継承やお寺を経済的に支える関係になります。

一方、価値観やライフスタイルの変化もあり、菩提寺を持たない家も増えています。

菩提寺を持つか否かは、故人や家族の考え方によって決まります。

菩提寺を持つときは、永代に渡る管理や継承が必要になるため、慎重に検討しましょう。

お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いします。

事前のご相談をはじめ、お急ぎの方へのご対応もすべて自社社員が承ります。

郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。