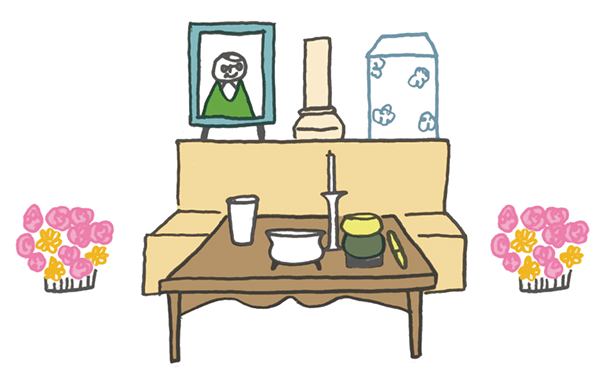

御霊前はいつ使う?宗教別の使い分けと香典マナー

「御仏前」や「御香典」などの似た表現との違いは、宗派によって使い分けが明確に定められており、誤った使用は遺族に不快感を与える可能性があります。

香典袋の表書きとして使われる「御霊前」は、通夜や葬儀で一般的に用いられる表現ですが、すべての宗教で共通して適切とは限りません。仏教では四十九日までの法要で使われる一方、神道やキリスト教では意味や考え方が異なるため、使用を避けるのが一般的です。

表書きは単なる形式ではなく、宗教的な価値観や死生観に基づく弔意の表現とされています。

仏教、神道、キリスト教それぞれの考え方を踏まえ、「御霊前」がどのような場面で適切なのかを理解することが、失礼のない弔問に繋がります。

「御霊前」とは?|基本の意味と由来

「御霊前(ごれいぜん)」とは、故人の霊の前に供える金品を指す表現であり、主に通夜や葬儀で香典袋の表書きとして使用されます。

言葉の構成

- 御(ご):敬意を込めた接頭語

- 霊前(れいぜん):故人の霊の前という意味

この言葉には、「亡くなった方の魂に対して弔意を表し、金品をお供えする」という意味が込められています。つまり「御霊前」は、単なる形式的な文言ではなく、故人を偲ぶ心を丁寧に表すための表現です。

宗教的背景と由来

「御霊前」は、主に仏教の死生観に基づいた言葉です。仏教では、人が亡くなるとすぐに仏になるのではなく、死後四十九日間は“中陰(ちゅういん)”と呼ばれる期間を経るとされ、この間は「霊(たましい)」の状態にあると考えられています。

このため、通夜や葬儀、初七日など、四十九日までの法要では「御霊前」という表書きがふさわしいとされます。

一方で、四十九日を過ぎた後は故人が仏になったとされ、「御仏前(ごぶつぜん)」という表記に切り替えるのが一般的です。

このように「御霊前」という言葉は、仏教の考え方に基づいて故人の霊を敬う意味が込められており、使用する時期や場面が明確に定められている点が特徴です。

また、仏教以外の宗教では「霊」や「仏」といった概念を持たない場合もあるため、「御霊前」が必ずしもすべての葬儀に適しているわけではありません。この点については、次章で宗教ごとの使い分けを詳しく解説します。

「御霊前」はいつ使う?|宗教・宗派による使い分け

「御霊前」は、すべての宗教で共通して使用できる表書きではありません。表書きは、宗教的な死生観や儀式の考え方に基づいて決められており、それぞれの宗派に合った表現を選ぶ必要があります。故人の宗教にそぐわない言葉を使うと、信仰への理解不足と受け取られ、遺族に対して失礼となる場合もあります。

仏教の場合

仏教では、死後すぐに故人が仏になるわけではなく、四十九日間は“中陰(ちゅういん)”と呼ばれる期間を経て、仏になると考えられています。この間は魂が「霊」として存在しているとされるため、「御霊前」という表書きが適しています。

通夜、葬儀、初七日など四十九日までの法要では「御霊前」が一般的に用いられます。一方、四十九日を過ぎてからは故人が「仏」になったと見なされるため、表書きも「御仏前」へと切り替えられます。宗教的な世界観の変化に合わせて表記も変えるのがマナーとされています。

神道の場合

神道では、死に対する捉え方が仏教と大きく異なります。神道では「死」を穢れと捉えるため、仏教由来の「霊」や「仏」といった概念を避ける傾向があります。そのため、「御霊前」や「御仏前」は不適切とされます。

神道では、故人は「祖霊(それい)」として神の一部になると考えられており、それに基づいた表記が使用されます。具体的には、「御玉串料」や「御神前」「御榊料」など、神道の祭祀や神事で使われる用語が選ばれます。これにより、神道の儀式や精神性に沿った弔意の表現となります。

キリスト教の場合

キリスト教では、「霊」や「仏」という仏教的な概念を持たないため、「御霊前」や「御仏前」は不適切とされます。キリスト教の教義では、死後は神のもとへ召されるとされており、仏教における霊魂の概念とは異なる死生観が存在します。

そのため、キリスト教の葬儀では「お花料」「御花料」「献花料」など、花を捧げる行為を象徴した表現が選ばれます。これは、キリスト教の葬儀において、香典ではなく花で弔意を表す文化的慣習に基づくものです。

宗教別の表記まとめ| 宗教 | 「御霊前」の使用 | 適切な表書き例 | 使用理由 |

|---|---|---|---|

| 仏教 | ○(49日まで) | 御霊前、御香典 | 死後49日間は「霊」と考えられているため |

| 神道 | × | 御玉串料、御神前、御榊料 | 仏教用語を避ける宗教観による |

| キリスト教 | × | お花料、御花料、献花料、弔慰金 | 「霊」や「仏」が教義上存在しないため |

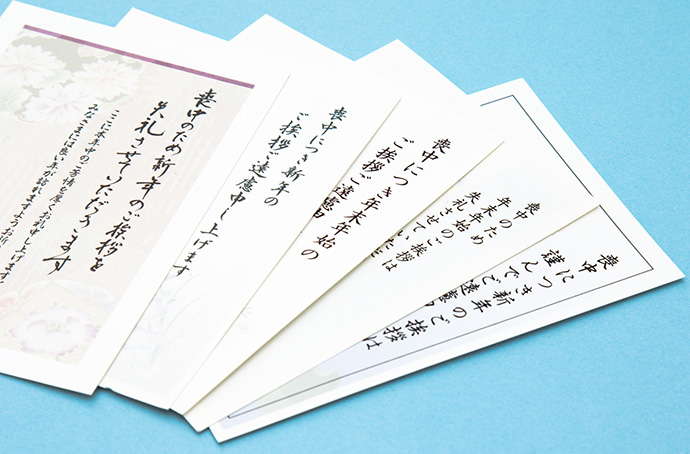

香典袋の書き方・包み方

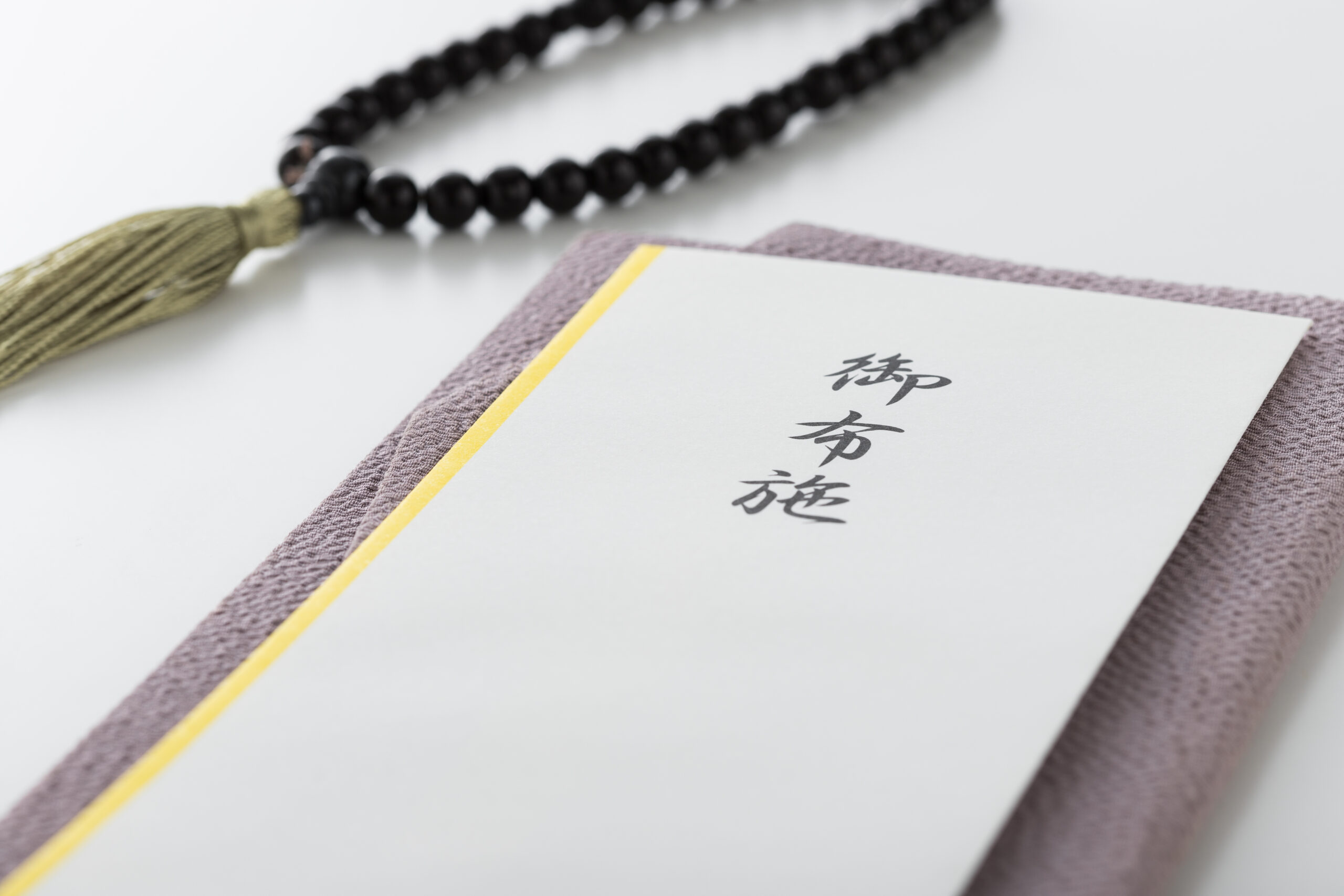

香典袋は単なる金銭の入れ物ではなく、弔意を伝えるための大切な儀礼用品です。表書きや名前の書き方、中袋の記載、包み方にはそれぞれ理由があり、葬儀という非日常の場で失礼がないように配慮された形式が整っています。

表書きの位置と書き方

表書き(例:「御霊前」)は、香典袋の表面中央上部に楷書で丁寧に書きます。用いる筆記具は筆ペンか毛筆が正式で、薄墨が一般的とされています。

薄墨を使うのは、「悲しみで墨が薄まってしまった」「急な訃報で準備不足だった」などの意味合いがあるためです。このように表書きには形式的な意味だけでなく、故人との別れを悼む気持ちを象徴する意味も含まれています。

名前の書き方

個人で香典を贈る場合は、表書きの下部中央にフルネームを記載します。遺族が誰からの香典かを明確に把握できるようにするためです。連名で贈る場合は、右から順に記載し、3名以内に収めるのがマナーです。

3名を超える場合は、代表者の名前の横に「外一同」または「他一同」と記載し、別紙に全員の名前を書いて同封します。これは香典袋に収まりきらない人数を書くことで乱雑になるのを防ぐためです。

法人として贈る場合は、会社名を先に書き、その下に代表者や担当者の氏名を添える形式とします。団体としての弔意と個人名の明示を両立するための配慮です。

中袋の使い方と金額の書き方

中袋が付属している場合、表面には金額、裏面には住所と氏名を記載します。遺族が香典の金額を整理しやすくするため、明確な記載が求められます。

金額は「壱」「弐」「参」などの旧字体で書くのが正式です。これは数字を改ざんされにくくするための工夫です。例として、「金壱萬円」や「金参仟円」などと記載し、末尾に「也(なり)」をつけることで語尾を締め、不正防止の意味を強めます。

お札の入れ方と向き

香典袋に入れるお札は、新札ではなく、やや使用感のあるものを使用するのが一般的です。新札を使うと、事前に準備していた印象を与え、死を予期していたと誤解される可能性があるためです。

やむを得ず新札を使用する場合は、一度折り目を入れてから使用します。また、お札は中袋の表面から見て裏向き(肖像が裏)かつ上下逆さに入れるのが慣例です。これは「突然の訃報に取り急いで準備した」という姿勢を表現するためです。

御霊前よくある疑問

香典袋に「御霊前」と記す際には、宗教や儀礼に関する知識が求められます。

-

四十九日以降に「御霊前」を使っても問題ないですか?

-

仏教の場合、四十九日以降は「御仏前」が適切です。

仏教では、故人が亡くなってから四十九日間は「霊」の状態にあるとされるため、その間は「御霊前」を使用します。 四十九日を過ぎると「仏」となると考えられているため、それ以降の法要(五七日忌、百か日、一周忌など)では「御仏前」が正式です。 ただし、地域や宗派によっては「御仏前」を使わず、「御香典」などを用いることもあります。判断に迷う場合は、葬家の宗派や慣習を確認するのが確実です。 -

キリスト教の葬儀で「御霊前」を使ってしまった場合、失礼になりますか?

-

厳密には適切ではありませんが、一般的には大きな失礼とは捉えられないケースもあります。

キリスト教では「霊」や「仏」といった仏教用語を用いないため、「御霊前」は宗教的に不適切とされます。ただし、日本では葬儀文化に仏教の影響が強く、「御霊前」が広く使われているため、必ずしも強い非礼とは見なされないこともあります。とはいえ、できるだけ宗教に即した表書き(例:「お花料」「御花料」など)を選ぶことで、より丁寧な弔意を示すことができます。教派がわからない場合は「御香典」などの宗教色の薄い表現を選ぶのも一つの方法です。 -

表書きを間違えてしまった場合は、書き直すべきですか?

-

内容によっては書き直すのが望ましいです。

「御仏前」と記すべき場面で「御霊前」と書いた場合や、宗教に合わない表記をしてしまった場合は、可能であれば書き直すのが丁寧です。 ただし、すでに弔問の直前で時間がない場合や、間違いに気づかず渡してしまった場合も、故人や遺族への誠意が伝わっていれば重大な問題になることは少ないとされています。不安な場合は、袋ごと新しいものに差し替えるか、葬儀受付で事情を簡潔に伝えるとよいでしょう。 -

香典袋に中袋がついていない場合はどうすればいいですか?

-

中袋なしでもマナー違反にはなりませんが、必要な情報を袋の裏面に記載してください。

市販されている香典袋には、中袋がないタイプもあります。その場合、香典の金額や差出人情報(氏名・住所)を香典袋の裏面に記入します。遺族が整理しやすくなるため、記入は省略せずに行うのが望ましいです。 万が一、記載し忘れた場合は、別紙に必要事項を記入して同封するなどの対応も可能です。 -

地域によって表書きの使い方に違いがありますか?

-

あります。宗派だけでなく、地域の慣習によっても表記が異なることがあります。

たとえば一部地域では、四十九日を過ぎても「御霊前」を使う風習が残っていることがあります。また、「御香典」や「ご香料」といった宗教色の薄い表現を好む地域もあります。 葬儀の案内状や会葬礼状に記載されている表記に合わせる、または事前に喪主や葬儀社に確認することで、地域差による失礼を避けることができます。

カテゴリー一覧

地域から葬儀場を探す

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。